Зверинец

Моим первым учителем по рисованию был живописец вывесок Ефим Зак.

Его яркие вывески украшали наш скучный городишко.

Для портных он рисовал длинных, тонких дам в невероятно пышных туалетах. У нас таких нарядных дам никогда не было. Мне казалось, что это всё графини или принцессы.

Парикмахерам он изображал широкоплечих, краснощеких франтов с усами, цилиндрами и тросточками. Усатые франты презрительно поглядывали на убогие наши улицы. Я был уверен, что это министры или, по крайней мере, купцы первой гильдии.

Часами я разглядывал вывески Ефима Зака. По ним я учился читать и писать.

Однако всю силу его таланта я понял только тогда, когда к нам приехал «Тропический зверинец братьев Рабинович».

Сначала приехал старший Рабинович. Он заявил:

— Для развертывания нашего тропического зверинца необходимо большое и художественно разрисованное помещение.

Он стал осматривать город. На Базарной площади возвышался длинный просторный амбар сеноторговца Антонова. Но стены его были разрисованы разве только ругательными словами.

Аптекарский ученик Цирельсон, член Общества покровительства животных и большой любитель привязывать к кошачьим хвостам пустые жестянки, сказал:

— Послушайте, а Ефим Зак на что?!

Все обрадовались:

— Правильно, Ефим Зак!

— Конечно, Ефим Зак!

— Обязательно Ефим Зак!

К живописцу отправилась делегация:

— Так и так, господин Зак, приедет зверинец, надо разрисовать антоновский амбар.

— Я согласен, — ответил живописец. — Мне надоели портные «из Варшавы» и сапожники «из Парижа». Но что скажет Антонов? Он хозяин, не я!

Пошли к сеноторговцу. Антонов, как и полагается купцу, сидел за самоваром.

Он удивился:

— Какой может быть зверинец в нашем уезде?

— Тропический!

— Тропический?!—Он вынул изо рта мокрый кусочек сахару и положил на блюдце. — А разрешение от полицмейстера?

— Вот оно! — сказал Рабинович.

— А зачем нам зверинец? Конечно, амбар у меня сейчас порожний, но звери нам ни к чему. Вот есть у меня Шарик, хватит!

Шарик гремел цепью и скулил под окном.

— Что вы сравниваете? -—обиделся Цирельсон. — Лев, царь зверей, и какая-нибудь Жучка или даже Шарик! Мы ведь ваш амбар разрисуем, картинку из него сделаем!

— Ладно! — махнул рукой купец. — Только мне двадцать контрамарок, а еще, как взойду, чтобы лев поднимал лапу.

Пришлось все обещать.

Ефим Зак взялся за работу.

Через несколько дней зверинец открылся. У разрисованного входа стоял и зазывал один из Рабиновичей:

— А вот чудо природы, звери различной породы! Не дерутся, не кусаются, на посетителей не кидаются. Детям забава, взрослым наука, билет гривенник штука!

Я выпрашивал у матери гривенник. Она ругалась:

— Вот еще зверинец на мою голову! Нету денег, нету! Придет отец, он тебе покажет зверинец ремнем!

Я терся у входа, но Рабинович отпихивал меня своей толстой рукой, продолжая выкрикивать свою «зазывалку».

Я обошел амбар со всех сторон, разглядывая расписные стены. Все краски, какие только были у Ефима Зака, легли на стены антоновского амбара удивительными животными.

Там были замечательные лиловые львы с ярко-зелеными гривами и оранжевыми хвостами. Свирепые красные тигры с черными полосами раскрывали багровые, как огонь, пасти. Синие обезьяны висели в фантастических позах на причудливых тропических деревьях. Великолепные желтые слоны с непомерно длинными хоботами стояли в голубой пустыне. Пестрые, в крапинку, крокодилы высовывали из небесно-синей воды зубастые челюсти.

Тропические звери сводили меня с ума. Пять раз обошел я амбар справа налево и слева направо—-нигде ни щелочки, ни дырочки! Я поплелся домой. Потом мама послала меня за хлебом. Я взял корзинку и вышел на улицу. Ноги сами собой привели меня к Базарной площади. Завидев разрисованные стены, я не выдержал: пускай ругают, пускай без хлеба, пускай ремнем— теперь все равно!

Я купил билет и прошел в зверинец.

Там было полутемно и душно. Постепенно я стал различать, клетки и надписи на них.

Вот самая главная надпись: «Царь зверей — африканский •лев». Под ней, за решеткой, в темном углу спал и сам «царь» — .дряхлый, облезлый лев с вытертой гривой, худой и невзрачный.

В клетке рядом скучала обыкновенная рыжая кошка, над ней была надпись: «Не дразнить — карликовый тигр».

В клетке с надписью: «Слон временно заболел», сидели два зайца.

Еще там был «кровожадный орангутанг» — забитая мартышка, вроде тех, что вытаскивают «счастье» у шарманщиков.

Под вывеской «Белый арктический медведь» сосал лапу бурый медвежонок. А вместо «сибирского волка-материка» по клетке металась лохматая дворняга.

Помню, я чуть не заплакал и побежал к выходу. Там стоял Рабинович.

— Меня за хлебом послали… а я сюда… Отдайте деньги… Я не знал…

— Что? — Рабинович засмеялся, потирая руки. — Проваливай, не то брошу тебя льву в клетку!

Я закричал:

— Разве это лев?! Это обман, а не лев! Вон там на стене настоящие львы и тигры, а здесь обман, и отдайте мне десять копеек назад!

Рабинович щелкнул длинным бичом:

— А ну, марш отсюда, пискунчик!

Я выскочил на улицу. Домой идти без хлеба я боялся и все бродил вокруг амбара и все смотрел и смотрел на нарисованный зверинец, который оказался в тысячу раз лучше настоящего. Потом отец нашел меня возле амбара, привел домой и отстегал ремнем. Я заснул в слезах. Зато мне всю ночь снились лиловые львы, малиновые тигры, желтые слоны, синие обезьяны и пестрые крокодилы — весь «тропический зверинец» великого Ефима Зака.

«Рог изобилия»

У меня было четыре тёти с папиной стороны и одна — с маминой. Её звали тётя Бася. Она приходилась дальней родственницей знаменитому в нашем городе живописцу вывесок Ефиму Заку.

Его яркие, цветистые вывески не давали мне покоя. Я упрашивал отца:

— Папа, отведи меня к Заку! Я хочу учиться у Зака!

Отец отвечал:

— Дурачок, для этого надо же иметь талант! У тебя разве есть талант?

— Есть!

— Глупость у тебя есть, а не талант! Иди!

Я убегал к тёте Басе. Она у нас была фабрикантом. У неё была своя фабрика.

Хозяином была тётя Бася, рабочим — тётя Бася. В первой смене работала тётя Бася, во второй — всё та же тётя Бася.

У фабрики была даже вывеска кисти Ефима Зака:

Буквы были замечательные, точно печатные. По краям извивались узоры. Я ныл:

— Тётя Бася, вы же ему родственница, — отведите меня к Заку!

Бася густо смазывает клейстером листы из старых журналов:

— А способность? Хороший пакет тоже не всякий сделает, а тут — художественное дело.

— Пусть он меня испробует.

— Ну хорошо, только положи пакет, не мешай!

У тёти Баси была моя «библиотека». Книг у меня не было, и я читал пакеты.

Попадались очень интересные.

В один пакет я залез с головой — прочитать изнанку. Бася рассердилась:

— Положи! Разорвёшь!

Я взял другой.

«Если на вас, как из рога изобилия, сыплются неприятности, не падайте духом. Наши безвредные укрепляющие капли…»

Остальное было загнуто и заклеено.

— Тётя Бася, что такое «рог изобилия»?

Тётя Бася бросает работу, упирается кулаками в стол:

— Ты перестанешь мешать? Тут срочный заказ для мадам Болтянской, а я ещё половины не сделала!

Вечером я спросил у папы:

— Папа, что это значит: «рог изобилия»?

— Кого рог? — удивился папа. — Изобилия? Хм! У кого мы имеем рога? Мы имеем рога у коровы, у козы, у… — Он задумался, потёр подбородок и вдруг показал на ходики. — Десять часов, а ребёнок ещё не спит… Марш в кровать!

Два дня я ко всем приставал:

— Что такое «рог изобилия»? Бабушка отвечала:

— Мало ли какую чепуху печатают в этих журналах!

Мама отвечала:

— Я тебе сто раз говорила: не читай эти дурацкие пакеты!

Дядя объяснил:

— Изобилие — это, наверное, толстая корова, и это её рога.

А тётя сказала:

— Это такой рожок.

Я побежал к тёте Басе, стал перечитывать:

— «Если на вас, как из рога изобилия…» Бася перебила:

— Сегодня утром я его встретила на базаре. Покупает какую-то олифу.

Я вскочил:

— Ефима Зака?

— Ага!

— Ой! Что он сказал?

Тётя Бася нарочно молчит, смазывая и загибая листза листом. Она сделала полдюжины пакетов и только после этого ответила:

— Он сказал: «Вы же знаете, Бася, у меня одни дочки, и хороший мальчик мне не помешает». Я сказала: «У меня есть для вас хороший мальчик. Лучшего не найдёте: мой племянник, сын щетинщика Липкина». Зак сказал: «Приведите». В пятницу мы с тобой пойдём.

Я побежал домой, рассказал маме про Зака, рассказал папе про Зака и стал собирать для Зака свои рисунки.

В пятницу мама нарядила меня, точно на свадьбу.

— Смотри, будь умным мальчиком, слушайся тёти Баси… Басенька, ты поговори там, упроси Ефима!

— Он будет смотреть только на способность… — ответила тётя Бася. — Идём скорей, а то у меня фабрика стоит!

Она зашагала быстро, как солдат. Я едва поспевал за ней. По дороге нам попадались знакомые вывески — портные, парикмахеры, сапожника, лавочники, — на каждой в углу была подпись:

«Художественный салон Е. Зак».

Спотыкаясь, я бежал за тётей и мечтал: «А вдруг когда-нибудь и моя работа будет висеть по всему городу, и все будут читать: «Гирш Липкин, Гирш Липкин»!

Я волновался. Тётя ворчала:

— Каждый час — это полсотни пакетов! Кто мне их вернёт?

Зак жил: Тюремная, угол Мощёной. Мы долго шли вдоль глухого забора. Было лето, цвели каштаны, громадные цветы сияли на них, точно свечи.

— Тётя Бася, вы ему не говорите, что мне девять. Скажите — одиннадцать!

— Что ты меня учишь!

Она толкнула калитку, и я увидел Зака. В тени каштана он писал вывеску:

Он был маленький, с большой лысой головой.

— А, Баселе? — сказал он и бросил кисти в ведро. — Заходите, фабрикантка. Как у вас там — всё срочно и прочно?

Тётя засмеялась. Зак обернулся ко мне:

— Как тебя зовут?… Гирш? Гирш — значит олень. Посмотрим, оленёнок, какие у тебя рожки, что ты умеешь.

Я вспомнил «рог изобилия», но спросить не решался и молча подал Заку рисунки. Он посмотрел:

— Молодец! А читать ты знаешь?

Я взглянул на вывеску и отчеканил:

— Дичь! — И вдруг забормотал: — Только здесь, в конце, надо мягкий знак…

Я испугался и спрятался за тётку. Тут сам великий Зак немного смутился:

— Скажите, какой министр! Он даже знает мягкие знаки! Ещё один вопрос, и мы его отпустим. Зайдёмте в салон!.. Шейна, принимай гостей!

В комнате было тесно, грязно, убого. Шейна положила на голый стол ржавую селёдку и две луковицы. Пахло пелёнками, масляной краской, замазкой. Вдоль стены, в углу, затылками к нам стояло пять или шесть оборванных девочек. Они что-то ели — верно, что-то очень вкусное, так как все громко чавкали, причмокивали, облизывались, шумели:

— Ривочка, а я вон то кругленькое съела.

— Нет, кругленькое моё, я его буду есть.

— А этот пряник зато мой! И вон тот! И та рогулька!

— А мой зато с изюмом!

— А я вон ту булочку ем, эту баранку и ещё вон ту халу!..

Они ели с таким аппетитом, что не заметили нас. Зак сказал:

— Разойдись, обжоры!

Дети расступились, и я увидел красивую вывеску. На ней был нарисован громадный, завитый в десять колец бараний рог. Из него дождём сыпались плюшки, баранки, сайки, пирожные, халы, калачи, крендели… Я проглотил слюнку. Зак сказал:

— А это как называется?

— Это… какой-то рог…

И вдруг у меня само собой вырвалось: — Это же, наверное, рог… этого… изобилия!

Зак был потрясён:

— Беру его! Пускай завтра приходит с папашей. Это же готовый профессор!

Бася сияла:

— Я вам говорю — он все мои пакеты перечитал!

Так я поступил к великому Ефиму Заку. С тех пор прошло много лет. Но всякий раз, когда мне попадается выражение «рог изобилия», я вспоминаю детей Ефима Зака — как они, причмокивая и облизываясь, лакомились у нарисованного на железе громадного «рога изобилия».

Натюрморт

Весь угол от комода до маминой кровати носит гордое название: «моя комната». Здесь я хозяин! Стенку я залепил картинками из газет и журналов. Тут всякие. Вот слон Ямбо из Одессы. Вон артистка иллюзиона Вера Холодная. Вот мировой силач Мацист. Вот красавица с замечательным именем Метаморфоза. От неё вкусно пахнет мылом. Вот танцующая парочка, а под ней стихи:

Падекатр танцевать —

Всё одно маршировать:

То налево, то направо,

А руками хлопай браво!

Мама каждую пятницу соскабливала картинки, ругалась:

— Опять налепил! Опять клопов разводить!

Но я их снова наклеивал. Доставать картинки было нелегко, особенно виды. Это такие открытки: с одной стороны пишется, кому что надо, а с другой — картинка.

Один вид я выпросил у нашей соседки Матильды Казимировны; ей прислал жених из Варшавы. Там были нарисованы какие-то заграничные фрукты, цветы, ваза, даже ковёр. На обороте была напечатана непонятная надпись.

Я показал вид Ефиму Заку.

Зак бросил работу — у него был срочный заказ для уездной управы — и долго любовался чудесной картинкой:

— Оранжевые — это апельсины. Тёмно-красные — это гранаты. А это, если я не ошибаюсь, настоящие ананасы… Да, Гиршеле, это мастер! Он мог бы сделать бакалейную вывеску первый сорт!

— Учитель, а что там на обороте?

— На обороте? «Моя золотая, бесценная Матильд очка, я…» К нам не относится, Гиршеле, не будем соваться в чужое дело.

— Нет, там ещё печатными! Внизу!

— Печатными — другой разговор. — Он снова стал читать — «Ант-вер-пен-ский му-зей». Так! «Не-из-вест-ный ху-дож-ник сем-на-дца-то-го века»… Такой мастер и вдруг — неизвестный! «На… на…» — Он запнулся. — Дальше, Гиршеле, напечатано на докторском языке, на котором пишут рецепты… Постой! — Он позвал старшую дочку: — Мира, сегодня твой Цирельсон придёт?

— Почему «мой»! — смутилась Мира. — Придёт, наверное.

— Скажи нам тогда. И не красней, пожалуйста!

Цирельсон, аптекарский ученик и друг Миры, пришёл к обеду. Зак показал ему вид:

— Прочитайте-ка «рецепт»!

Цирельсон прижал к рыжеватым бровям пенсне на шнурочке и с важностью произнёс:

— На-тюр-морт!

Мира гордо улыбнулась. Зак спросил:

— А что это такое?

— Натю-ююр… — протянул Цирельсон. — Это, скорей всего, натура, а «морт» — значит мёртвый! Всё?

— Не совсем, — отозвался Зак. — Что же это всё-таки значит?

Мира покраснела. Цирельсон размахивал шнурочком:

— Ммм… Я ж вам объяснил… А если хотите подробней, зайдите как-нибудь в аптеку. Сейчас мы с Мирочкой торопимся.

Он бросил открытку на стол и увёл Миру в иллюзион. Зак почесал голову, на которой когда-то росли пышные волосы, и сказал:

— Что же мы имеем? Мы имеем «натуру» и «мёртвый». Мёртвая натура? Я знаю, натура бывает широкая, испорченная, сильная, но… мёртвая?

Я разглядывал апельсины. Вдруг меня осенило:

— Учитель, помните, вы говорили: надо рисовать с натуры и…

— Умница, — перебил Зак, — золотая голова! Ну конечно же, всякие штуки — фрукты, посуда, вещи — это же мёртвая натура. Натюрморт!

Я был польщён. Набравшись храбрости, я сказал:

— Учитель, а мы тоже неизвестные художники! Давайте наберём всякую мёртвую натуру, разложим, как на картинке, и нарисуем. А что?

— Для Антверпенского музея? — засмеялся Зак. Он стал внимательно изучать открытку. — Какие краски! И это у них называется неизвестный художник! А где мы с тобой найдём такие ананасы и апельсины? Греческую вазу? Персидский коврик? Впрочем, постой! — Он живо отодвинул «срочный заказ», вышел из комнаты и через минуту вернулся с тремя большими луковицами:

— Вот тебе апельсины. Разложи их справа, как на картинке. А я схожу за этими… за гранатами.

Он сбегал в кладовку и принёс несколько красноватых картофелин.

— На картинке они слева, и у нас они будут слева.

Он снова взглянул на открытку:

— Посерёдке у этого неизвестного художника написан кавун. Этого добра у нас много. Это же, слава богу, не ананас.

Мы с Заком пошли на базар и выбрали хороший, могучий арбуз, не хуже, чем на открытке.

— Теперь, — сказал Зак, которому затея стала нравиться, — ты должен раздобыть приличную греческую вазу.

Я побежал домой, долго тёрся на кухне. Как только мама отвернулась, я схватил высокий глиняный горшок, в котором она маринует селёдку, выплеснул остатки и, обняв его, понёс к Заку.

Учитель был доволен:

— Как раз то, что нужно. Настоящая музейная вещь! Ставь сюда!

И он торжественно опустил в «вазу» бумажную розу, которая обычно висела над зеркалом Миры.

Теперь у нас почти всё, как у неизвестного художника семнадцатого века. Дочки Зака — Сонечка, Басенька, Ривочка — с жадностью следили за нашими приготовлениями. А когда мы вырезали арбуз, как на открытке, и положили ярко-красный, сочный кусок около «вазы», поднялся рёв:

— Папа, дай! Папа, арбузика!

Но Зак выставил всех за дверь и накинул крючок:

— Нет, Гиршеле, ты посмотри, какой у нас получается натюрморт. Это же прелесть что такое!

Мы быстро набросали контур и взялись за краски. Весело блестели луковицы. Красным фонариком сияла роза. Зак, не отрываясь от работы, говорил:

— Мой знаменитый земляк Исаак Левитан учил меня: «Главное, Ефим, это натура! Без натуры художник высыхает!»

За дверью плакали дети. Зак время от времени покрикивал:

— Тише там! Сонечка, уведи Ривочку!.. И ещё он говорил: «Искусство требует жертв. Потому что…»

В дверь забарабанили изо всех сил. Зак взмолился:

— Детки, перестаньте стучать!

Но это были не «детки». Это была сама жена Зака, Фейга.

— Ефим, открой сию минуту!

Зак побледнел и сладким голосом сказал!

— Фейгеле, мы сейчас немножко заняты.

— Открой сию минуту, или ты получишь такой скандал!..

Зак поднялся, виновато посмотрел на меня и откинул крючок. Фейга ворвалась в комнату:

— Ищу, ломаю голову: где лук? «Дети, где лук?» — «Папа взял!»

Она шагнула к натюрморту. — Фейгеле, — сказал Зак, — не трогай. Это же апельсины!

— Апельсины? — Она засмеялась. — Дети, он решил стать городским сумасшедшим. Уездная управа будет ждать, а он будет представлять цирк. — Она схватила луковицы. — Апельсины на твою лысину!

И вышла. Зак печально улыбнулся: — Ничего, Гиршеле, Искусство требует жертв…

Вдруг я услышал голос мамы: — Фейга, мой бездельник у вас?

— У нас, у нас! Зайдите полюбуйтесь на эту сумасшедшую парочку!

Мама, пугливо озираясь на Зака, вошла в комнату и зашептала:

— Ты брал маринованный горшок?

— Мама, горшка я не брал. Я взял только греческую вазу и скоро верну!

— Что? — Она растерялась и холодной рукой пощупала мой лоб. — Там же были две селёдки и ещё хороший хвост.

Тут она взглянула на подоконник:

— Ой, вот же он стоит! Извиняюсь, Ефим, но я его забираю… Куда ты девал селёдки, я тебя спрашиваю? Подожди, папа всё будет знать!

Она взяла нашу «вазу» и шагнула за дверь. Я побежал за ней:

— Мама, отдай! Мама, нам только дорисовать!

Она отвечала на ходу:

— Больше ты у Зака не работаешь. Кончено! Сумасшедший сын мне не нужен.

— Мама, постой! Мама, я ж тебе объясню!

Она не слушала. Я бежал за ней до самого дома. Там у нас с папой вышел крупный разговор. Под конец он взялся за ремень — он слишком любил маринованную селёдку…

Но я удрал к Заку.

Учитель, хмурый, невесёлый, сидел на крылечке. Он погладил меня по голове:

— Гиршеле, ты не расстраивайся… Получился маленький погром. Я вышел на базар поискать другую вазу, а когда вернулся…

Я не дослушал учителя и толкнул дверь…

Всё было кончено! Груда арбузных корок украшала подоконник. Бумажная роза валялась на полу. Дети Зака ходили с мокрыми, сияющими рожами. Учитель подолом испещрённого всеми красками халата покорно вытирал щёки то Сонечке, то Басеньке, то Ривочке…

Я подобрал бумажный цветок:

— Учитель, а как же наш… натюрморт?…

Зак сел на табуретку, взял палитру и, размазывая чёрную краску, сказал:

— Пока что, Гиршеле, надо закончить вот этот «натюрморт». А ты свой вид спрячь. Когда-нибудь… в другой раз…

Он придвинул к себе начатую вывеску и стал ловко выводить прямые чёрные буквы:

УЕЗДНАЯ УПРАВА.

Этот шрифт у нас назывался «двойной губернаторский».

А я поплёлся домой и прилепил варшавский вид к стене — между мировым силачом Мацистом и душистой красавицей Метаморфозой.

Нос

В десяти, верстах от нас, в губернском городе, открылось «Художественное Имени Ея Императорского Высочества Великой Княгини Терезы Константиновны Училище».

Я тогда состоял учеником при живописце вывесок Ефиме Заке. Он относился ко мне хорошо. Он верил, что из меня выйдет второй Исаак Левитан.

Он говорил:

— Если ты не поступишь в это самое «имени княгини такой-сякой» училище, я тебя знать не хочу!

— Разве они меня примут?

— А ты пробуй, лезь, добивайся! Как только закончим корову, я сам поеду с прошением!

Корову заказал мясник Лейзер Бланк.

— Вы понимаете, Ефим, — объяснил он, — мне хочется, чтобы это была медальная корова. Чтобы все части выделялись. Чтобы хозяйки не могли оторваться!

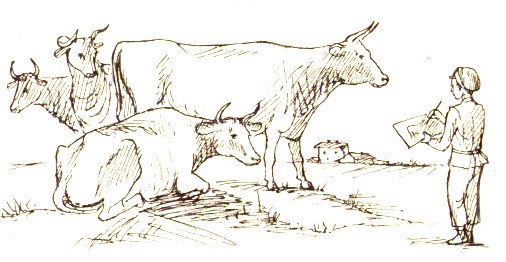

Намечая углём:

Зак говорил:

— Вывеска, Гиршеле, должна кричать. Если она молчит, она не вывеска.

— Кричать?

— Только! Например: у тебя разболелись зубы, ты лезешь на стенку, ты бегаешь по улицам как сумасшедший. И вдруг среди вывесок ты находишь большое чёрное: «ЗУБ». Ты бежишь туда. Помогут ли тебе там, это другой вопрос… Значит, вывеску для дантиста делай: чёрный прямой шрифт на белом, крупно: «ЗУБ» и мелко, косым: «ной врач». И она будет кричать!

Он бросил уголёк и стал искать подходящую корову. Мы долго перелистывали замызганный букварь, откуда Зак часто срисовывал разное для вывесок. Хорошей коровы там не было. Зак сердился. Я сказал:

— А что, если я схожу в стадо и попробую срисовать с живой коровы?

Зак улыбнулся:

— Золотая голова! Иди добивайся!

Я схватил папку и побежал за город, на луг. Коров я очень боялся. А там ведь не одни коровы, там ещё настоящий бык. Всё-таки я смело шагал по кочкам.

И вот я добрался до стада. Пастух Трофим спал под вербой. Коровы с удивлением посмотрели на меня.

Я выбрал самую толстую, самую рыжую и стал выполнять её портрет во весь рост.

Сначала я то и дело озирался на лежащего в стороне быка. Везде мне мерещились страшные кривые рога. Но скоро я позабыл обо всём и только старался возможно точнее передать все изгибы коровьего тела.

Рыжая позировала хорошо. Я весь вместе с папкой отражался в её выпуклом тёмном глазу. Иногда она передвигалась по лугу, и я, спотыкаясь, бежал за ней по кочкам и коровьим «блинам». Злющие мошки и голосистые комары одолевали меня. Я даже не отмахивался — я работал!

Скоро портрет был готов.

Зак радовался:

— Какая тушёвка! Какой глазомер! Вот тебе мои кисти, пиши корову сразу на железе. И, если ты не подашь прошение, я тебя выгоню!

Не веря своему счастью, я корову расчертил, увеличил; наколол по контуру дырочки, толчёным мелом перебил рисунок на грунт и стал разрабатывать масляными красками. Я сделал круглый синий глаз, в котором отражаются зелёный луг и голубое небо. Розоватыми белилами тронул хвост, ноги, вымя. Коричневой умброй наметил причудливые пятна на спине. Рога сделал голубые, с зелёными кончиками. Зак подправлял, советовал:

— Ярче! Чище клади краску! Чтобы она кричала! Чтобы она пела, наша вывеска!

То и дело он вырывал у меня кисть, и я бормотал, суетясь и приплясывая около учителя:

— Я сам, я сам… Корова вышла на славу.

Когда мы вешали её над лавкой Лейзера Бланка, мясник стоял внизу и, вытирая фартуком руки, говорил:

— Эта блондинка мне нравится!

Зак показывал на меня:

— Ему, ему кричите спасибо! Ого, вы ещё о нём услышите! Лейзер, вы завтра поедете на городскую бойню? Захватите меня.

— С удовольствием! — отвечал Бланк, не отрываясь от вывески.

И Зак поехал в город, и привёз оттуда два листа гербовой бумаги, и уселся писать прошение.

Его Превосходительству господину директору художественного имени…—

выводил он буковку за буковкой своим самым лучшим шрифтом, «королевским рондо», —

Покорнейше прошу принять…

Он сам отвёз прошение в город и вернулся важный, озабоченный:

— Гиршук, послезавтра экзамен. Мясник нас подвезёт… Спросят домашние работы… Где твоя корова?

— Я её всю тогда исчертил, испортил…

— Эх ты, цыплёнок! Возьми зеркало, рисуй себя, чтобы завтра была домашняя работа.

Я рисовал себя в зеркале: унылый нос, испуганные глаза, космы вдоль ушей. Зак всё забраковал. Домашней работы так и не получилось. Пришлось ехать без неё.

Рано утром мы пошли к Лейзеру. Городишко ещё спал, хотя петухи уже давно будили его. Мясник выкатил дряхлую окровавленную телегу. Солнце снизу освещало бродячих собак около домика Лейзера, вывеску над крылечком. Зак долго смотрел на неё и вдруг закричал:

— Бланк, я хочу украсть у вас вывеску!

— Ша! — шёпотом отозвался Лейзер. — У нас ещё спят… Вы с ума сошли!

— На денёк! — уговаривал Зак. — Надо же помочь мальчику. Вы сами видите его работу. Эго же второй Левитан! Будьте хоть раз человеком, а не только мясником!

Он подтолкнул телегу к дому, забрался на неё и стал снимать с крюков вкусно пахнущую краской вывеску. Бланк шипел:

— Я подам в суд! Я буду жаловаться! Вы мне испортите торговлю!

— Ничего, ничего, — утешал его Зак. — Вечером ваша красавица к вам вернётся.

Мы уложили вывеску на телегу, прикрыли мешком, уселись, и Лейзер погнал лошадь. Всю дорогу он ворчал:

— Ефим, вы ненормальный… Н-но, скотина!.. Нормальные так не поступают… Н-но, чахотка!

А Ефим Зак за его спиной подталкивал меня локтем, веселился:

— Теперь у нас есть домашняя работа. Пускай полюбуются! Такая корова!

Через два часа мы подкатили к зданию с колоннами, над которым желтел двуглавый орёл. Швейцар с возмущением посмотрел на наш «парадный выезд».

Мясник сказал:

— Чтобы вечером вывеска была на месте, Левитаны!.. Н-но, мешок с костями!

Зак сбегал в канцелярию.

— Сейчас начнётся, — сказал он, вернувшись. — Экзамен лёгкий: кого-нибудь срисовать. Когда тебя примут, я тебя устрою здесь, у сестры. И, когда ты станешь знаменитым, Янкель-Гирш, не забывай старого Ефима Зака, из которого тоже мог бы получиться второй Левитан и… не получился. — Он обнял меня. — Ну, иди!

Он остался внизу, около вывески, а мы все, податели прошений, поднялись по широкой лестнице и разошлись по классам. На стенах висели белые гипсовые носы, уши, рты. Я искал: кого рисовать?

Но все уже взялись за работу. Податели прошений усердно вырисовывали носы и рты. Мне стало не по себе. Как это рисовать отдельное, точно отрезанное от громадного трупа ухо!

Мне достался нос. Большой, прямой, белый, как сахар. Нос — и больше ничего!

Справа и слева, сзади и спереди скрипели угольки и тушевальные карандаши. Я тоже стал срисовывать висящий передо мной холодный, бессмысленный нос. Я не слишком вглядывался в его белизну. Скорей избавиться, скорей на улицу, увидеть что-нибудь живое — собаку, лошадь, корову!.. Ломая угольки, я торопливо выводил громадный нос и тёмные дырки ноздрей.

Через час раздался звонок, захлопали подставки, задвигались стулья. Служитель стал собирать рисунки. Я побежал к Заку.

— Ну? — спросил он издали.

— Нос.

— Что-о?

— Нос… Я рисовал нос…

— Чей нос? Что ты болтаешь?

— Отдельно нос… и больше ничего.

Зак растерялся:

— Это, наверное, такая новая система. Ничего… Ты забыл про это! — Он щёлкнул пальцем по железу вывески.

И, когда нас позвали в актовый зал на заседание художественного совета, Зак сам понёс нашу вывеску. Под портретами Николая II и «той самой» княгини сидели люди в мундирах и эполетах. Я боялся на них смотреть — они были слишком важные, но Зак их не боялся. Как только председатель вызвал «Липкин Гирш», Зак вскочил и весело сказал:

— Он здесь, вот… Это, извиняюсь, мой ученик…

— А вы кто?

— Кто я? Я живописец вывесок… Тут, из местечка… Исаак Левитан тоже из нашего местечка…

— Домашние работы представлены?

— Сейчас… — Зак взгромоздил закутанную в мешок вывеску на крытый зелёным сукном стол. — Одна минута…

Мешок упал на сукно. Рыжая корова с голубыми рогами спокойно смотрела на председателя. Стало тихо. Кто-то громко и раздельно прочитал:

— «Мясо Лей-зе-ра Блан-ка».

— Что?! — Председатель махнул рукой, и корова с грохотом полетела на пол. — Да как… да как вы… смеете?

Зак побледнел.

— Извиняюсь… если это не подходит… Я думал, но ведь мой ученик рисовал ещё нос.

Председатель платком вытирал руку:

— Николай, подайте лист Липкина Гирша!

«Мой нос» появился на столе.

— Николай, гипс номер два!.. Спасибо… Теперь, господа, сравните этот благородный греческий нос, — он приподнял бумагу за уголок и показал всему залу, — с этим… горбатым уродством. — Он повернулся к нам. — Ваш ученик, господин маляр, нарисовал свой… свой нос! Да, это он сделал талантливо. Но нас, господа, такой нос не устраивает!

Он усмехнулся. И все — сидящие за столом, и вдоль стен, и в креслах, и служитель у двери, — все засмеялись. И под этот смех мы с Ефимом Заком, неся «Мясо Лейзера Бланка», вышли из Художественного Имени Ея Императорского Высочества Великой Княгини Терезы Константиновны Училища…

Портрет

Работы не было. Жена Зака, Фейга, говорила:

— Ефим, что ж это будет? Надо за что-нибудь взяться! Ты изверг над детьми…

Зак стоял у окна, слушал и пальцем рисовал на запотевшем стекле разные узоры. Потом он широкой ладонью смазал всё нарисованное и сказал:

— Не надо нервничать. Кажется, я что-то придумал.

Он взял кусок слоновой бумаги, написал на ней красивыми буквами:

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

Сходство гарантируется.

И повесил плакат над крылечком. Слезая с лестницы, он сказал:

— Хорошо, если пришёл бы какой-нибудь богатый, бородатый клиент! Какой-нибудь коммерсант.

Я спросил:

— Почему бородатый?

— Бородатый клиент, — ответил Зак, — это лёгкий клиент. Сделаешь ему бороду, усы — и сразу будет похож. Очки тоже хорошо.

Но клиенты не шли — ни бритые, ни бородатые. Время было тяжёлое — война! Никто не хотел увеличиваться.

Но вот один раз Фейга, открывая форточку, закричала:

— Ефим, встречай! Клиентка идёт!

Зак открыл дверь. В комнату вошла молодая, чисто одетая женщина.

— Здесь делают портреты? — спросила она, не вынимая рук из белой муфточки.

— Здесь, здесь, пожалуйста! — засуетился Зак. — Фейга, стульчик мадмазель!

— Не беспокойтесь! А можно посмотреть образцы?

— Образцы? Мммм… конечно. Фейга, образцы мадмазель… Нет, постой, я совсем забыл: я же их послал на выставку… эту… в Академию художеств.

— В Академию? — почтительно повторила клиентка и присела на краешек табуретки. — А долго это — увеличиться?

— Для вас недолго. Сегодня закажете — завтра готово. Тем более, ваше лицо…

— Нет, не моё…

— Ну, значит, кавалера. Тоже недолго…

Клиентка засмеялась, достала из муфточки карточку и протянула её Заку. Я заглянул. Там была изображена кудлатая собачья морда.

Зак испугался:

— Да-а-а… Это кавалер…

— Видите, — стала объяснять клиентка, — у моей хозяйки умер пудель Бижу. Мадам очень убиваются. Они хотят повесить большой портрет Бижу у себя в спальной. Кругом они просили сделать рамочку, обвить её веночком, а внизу подписать: «Спи спокойно, незабвенный друг!»

Зак покосился на карточку:

— Сказать по правде, собачьих портретов я ещё не делал. Собак я не люблю…

Ефим! — закричала Фейга. — Ефим, ты любишь собак!.. Не верьте ему, он очень любит собачек…

— Ну ладно, оставьте, — смягчился Зак, — я подумаю.

Клиентка ушла. Фейга всплеснула руками:

— Ефим, а тебе не всё равно! Собака так собака! — Она оглянулась и закричала: — Ой, кажется, ещё клиенты идут!

Мы кинулись к окну. Длинный, костлявый и сутулый старик поднялся на крылечко. За ним ковыляла толстая, закутанная в платок старуха с красным, одутловатым лицом.

— Можно ей присесть? — спросил старик, войдя. — У неё больные ноги… Блюма, сядь… Эти самые, ну, эти портреты. Это вы делаете?… Сядь же, Блюма!

Блюма села. Старик тоже сел, но сразу же вскочил:

— Зачем ей портрет! Просто — женский каприз. Ведь это же грех! Ведь ещё пророк Моисея на горе Синайской сказал: «Не сотвори себе подобия своего…» И как — это выгодное дело?

— Золотое дно! — усмехнулся Зак.

— Это всё её выдумки! — Старик оглянулся на Блюму. — Понимаете, у нас есть сын. Или былсын. Мейлах, способный мальчик, открытая голова, учился на провизора. И вот его забрали в солдаты. И, когда началась война, его погнали в самый первый бой. А потом мы получаем такую открыточку с красным крестом: «Рядовой Шифман Мейлах пропал без вести».

Блюма часто-часто закивала головой. Слёзы покатились по её неестественно красным щекам.

— Блюма, не надо! — стал утешать её старик. — Блюма, а если бы написали, что он убит, тебе было бы легче?

— Не знаю! — всхлипывала Блюма. — Я хочу его видеть.

— В том-то и дело. Она хочет его видеть. Я вам говорю: женский каприз! — Он передохнул и спросил: — Так на чём вы их делаете? — Он пощупал слоновку. — Как будто прочная! И получается похоже?

— Сходство гарантируется! — твёрдо сказал Зак.

— А сколько это будет стоить?

Старик долго торговался, советовался с женой, потом вздохнул:

— Делайте!

— По рукам! — сказал Зак. — Давайте карточку!

— Какую карточку?

— Карточку вашего Зореха… или, как его, Мейлах а.

Старик удивился:

— Будь у меня карточка, я бы к вам не пришёл. Когда он был дома, он никогда не снимался.

Зак рассердился:

— Два часа вы мне морочили голову! До свиданья!

Старик растерялся. Старуха поднялась и с трудом подошла к Заку:

— Милый человек… Я вас прошу, сделайте! — Она схватила его за рукав. — Он же был у мае красавчик. Сделайте!

Фейга не выдержала:

— Вам же объясняют — без карточки нельзя!

Зак задумался:

— Фейгеле, подожди… Скажите, может быть, он у вас носил бороду? Хотя бы небольшую бородку?

— Бородку — нет, — ответила Блюма. — Он носил усики, которые он так закручивал… Он же был красив, как весенний день!

— Усы были? Это хорошо. Может быть, очки?

— Пенсне! Пенсне на шнурочке. Он же учился на провизора.

— Тоже хорошо. Брюнет? Блондин?

— Волосы не очень тёмные, а глаза чёрные… — начал было старик.

Но Блюма перебила его:

— Что ты говоришь, Ойзер! Светлые волосы, как золото, и мягкие, как пух. А глаза, как две звёздочки! Правда, тёмненькие.

— Худой? Или скорей полный?

— Кругленький, как солнышко! — торопилась старуха. — Щеки румяные, как яблочко.

— А на кого похож?

— На меня! — ответила гордо Блюма. — Вылитый я!

— На неё! — подтвердил старик. — Её нос, её глаза, её рот. Только характер мой.

— Ну хорошо, — сказал Зак, пристально вглядываясь в лицо Блюмы, — попробуем. Только никакой гарантии. Похоже будет — хорошо, а нет — как хотите… Закройте дверь. Фейга закрыла за стариками дверь:

— Тоже мне клиенты! Зачем ты с ними связался?

— Фейгеле, — ответил Зак, — ты ведь тоже мать. Имей сердце, Фейга!

Он взял бумагу, приколол её к фанерке, очинил тушевальный карандаш и стал набрасывать контуры молодого черноглазого солдатика в бескозырке, с усиками.

— Ефим, когда ты возьмёшься за собаку? — ворчала Фейга.

Но Зак не отвечал, увлечённый работой. Он то и дело поправлял рисунок, растирал пальцем полутона, растушёвкой смягчал переходы, остреньким угольком старательно выводил брови, ресницы, усы.

На другой день пришли старики. Блюма опустилась на табуретку и, переводя после каждого слова дыхание, спросила:

— Ну как?… Что-нибудь… получается?

— Что-нибудь! — ответил Зак.

Он поставил фанерку с портретом на стол. Старик и старуха долго смотрели на круглое, весёлое лицо Мейлаха, на лихо подкрученные усики, на сдвинутую к уху бескозырку. В комнате стало тихо, и только слышно было тяжёлое дыхание Блюмы. Потом она повернулась к мужу и тихо сказала:

— Ой, это он!

Старик пригнулся к рисунку, покачал головой:

— Это наш Мейлехке? Если бы ты мне не сказала, я бы его не узнал.

— Ойзер, это он! Мой красавчик, моё солнышко!

Она не отрываясь смотрела на весёлого солдатика. Старик обернулся к Заку:

— Если ей правится, пускай будет он!

Он полез в карман за деньгами. Зак сказал: Когда он вернётся, я с него сделаю другой… Как живой будет!.. С гарантией… Дайте, я заверну.

Но Блюма вцепилась в портрет, не отдавала его. Так она и унесла его, с фанеркой.

Зак проводил их, достал карточку Бижу и весело сказал:

— Фейга, придёт эта собачья заказчица, отдашь ей. Скажи, пускай несёт куда хочет… Хоть к ветеринару.

Он бросил карточку на стол и засмеялся:

— Спи. Спи спокойно, незабвенный друг!..

Первый помощник

В годы гражданской войны Ефим Зак торговал на базаре «лунными ночами» и «малиновыми восходами». Свой товар он выносил обычно в солнечный день. При этом он говорил мне:

— Ты, Гиршеле, мой второй помощник!

— А кто же первый?

— Первый — это солнце. Обыкновенное местечковое солнце, которое светит нам сквозь базарную пыль и дым лачуг. Оно помогает мне подобрать колер, сдать заказ, показать вещь лицом. Краски, Гиршеле, — это же целая химия!

Но вот настал день, когда «первый помощник» светил вовсю, а Зак на базар не вышел. И никто не вышел. Город притаился, все спрятались кто куда, потому что ждали белых. Мы сидели в погребе. Наверху стреляли из винтовок, из пулемётов и даже из пушек. Мама причитала:

— Ой, когда уже перестанут стрелять эти пули!

А папа шептал:

— Только тише, только ещё тише!

Потом стрельба кончилась, где-то заплакала женщина, зазвенело стекло, грянула пьяная песня…

— Пришли! — вздохнул папа. Мама снова запричитала. А я сказал:

— Давайте вылезем! Посмотрим, что за белые!

Мама изо всех сил дёрнула меня за рукав:

— Сиди, сумасшедший! Разве ты не слышишь, что там делается?!

Но не век же тут сидеть, в темноте! Потихоньку мы выбрались из погреба. Горячее солнце ударило в глаза. Я долго щурился, мигал, жмурился, потом, улучив минутку, улизнул к Заду.

На улице было пусто — все ещё прятались. Прижимаясь к заборам, я добрался до Базарной площади. Там хозяйничали белые.

Какие же это белые! Обыкновенные солдаты, грязные, потные, бородатые, в зелёных штанах и рубахах, с погонами. Только на рукаве у каждого разноцветный уголок: полоска белая, полоска синяя, полоска красная. Я знаю, это царский флаг. Царя уже два года нет, а они всё ещё за него.

Одни белые поили из брезентовых вёдер худых лошадей, над которыми клубился пар. Другие прикладами ломали ларьки и рундуки, ковырялись штыками в замках, отдирали двери и ставни. Стук прикладов, ржание лошадей, треск, окрики, грохот стояли над площадью.

Один солдат гнался за курицей. Я сразу узнал её — это была пёстрая несушка Ефима Зака. Она вопила так, как будто её уже резали, и мчалась прямо на меня. Солдат, стуча сапогами, крикнул:

— Держи, коли хочешь жить!

Жить мне хотелось. Я растопырил руки, пригнулся и ухватил бедную курицу за хвост. Она так и затрепыхалась. Солдат проткнул её штыком и понёс. Я опрометью бросился к учителю. Он как ни в чём не бывало сидел у окна и писал «лунную ночь».

— Учитель, белые пришли! Они убили вашу…

— Кого? — вскочил Зак, впиваясь в меня глазами.

— Вашу пёструю куру…

Зак успокоился:

— Фу, как ты меня напугал! Что значит курица, когда убить человека для них тоже не вопрос.

— Кругом стреляют, — сказал я, — а вы себе рисуете…

Зак стал размешивать краску:

— Однажды, Гиршеле, древние римляне захватили греческий городок Сиракузы. А греческий философ Архимедус задумался и не слышал, что кругом идёт бой. Он чертил себе свои фигуры на песочке…

Шум за дверью перебил его.

— Кто там? Фейгеле, ты? — спросил Зак.

Дверь открылась, и в комнату ввалились двое: один с наганом и с шашкой, наверное офицер, другой с винтовкой, наверное простой солдат. Но оба с погонами и с трёхцветными полосками па рукавах: полоска белая, полоска синяя, полоска красная…

Я забился в угол. Тот, который с наганом, сказал:

— Кто тут малярных дел мастер? Хайка, ты?

Зак ответил не сразу:

— Хайка — это женское имя. Меня зовут Ефим Зак, живописец вывесок.

Он поставил свою картину лицом к стене, выпрямился, и солнце скользнуло по его круглому и сейчас бледному лицу.

Офицер достал из военной сумки бумажку и концом нагана расправил её.

— К утру изготовишь плакат. Вот рисунок для образца. — Он стал дулом водить по рисунку. — Это наше трёхцветное знамя. Под ним напишешь воззвание: «Все честные люди, идите сражаться под это славное боевое знамя!» Большими буквами надо, понятно? Живей, малярная душа, принимайся за дело!.. Харченко, — обернулся он к солдату, — неси фанеру.

Солдат втащил четыре листа фанеры. Офицер сказал:

— Большой сделаешь, на все четыре листа. На площади его поставим. Если к сроку не поспеешь, мы из тебя, господин живописец, кишки выпустим и на штык намотаем!.. Правильно я говорю, Харченко?

— Так точно, господин прапорщик! — деловито отозвался солдат.

Они вышли. Я вылез из-за печки. Зак сидел, закрыв лицо руками. Потом он отнял руки и посмотрел в окно на солнце:

— Ну-с, помощники, за работу!

Я шёпотом спросил:

— Учитель, неужели мы будем рисовать этот флаг?

Зак ничего не ответил.

Мы молча разобрали фанеру и разложили её на полу, лист к листу. На одном было написано: «Зода, мило, чернило», и мы узнали в нём стенку одного из базарных ларьков. Потом мы развели в ведре мел и широкими флейцами, нагибаясь к полу, загрунтовали все листы. Я спросил:

— Учитель, а чем кончилось с этим… с философом?

— С Архимедусом? — Зак махнул рукой. — Они его убили, что ты думаешь! Убить человека — это же для них тоже не вопрос.

Он взял линейку, начертил на фанере длинное Древко с острым наконечником и принялся старательно закрашивать его ярко-красным цветом.

— Учитель, неужели вы даёте красное древка под их поганое знамя?

— Помалкивай! — проворчал Зак. — Мастер всегда должен угодить заказчику.

Около древка он нарисовал развевающееся знамя и разделил его на три части. Я не утерпел.

— Я всё-таки не понимаю, почему мы так стараемся?!

Он рассердился:

— Или ты будешь молчать как рыба, или ты уберёшься домой!

Я замолчал. Я уже догадался, почему он так старается. Он просто боится, что его убьют, как того Архимедуса. Учитель между тем закрасил верхнюю полосу на знамени белым. Я взялся было готовить синьку и киноварь. Но Зак забрал у меня горшочек:

— Я сам! Не думай, что ты уже всё умеешь! Вместо обычного ультрамарина он развёл берлинскую лазурь, долго её размешивал и, закрашивая синюю полосу, сказал:

— Я, правда, химических академий не кончал, но мой опыт — это же лучшая академия!

Вот и синяя полоса готова. Зак взялся за красную. Он сделал её чуточку пошире и аккуратно закрасил огненно-яркой киноварью, куда для крепости подбавил краплаку. Плотная краска наглухо закрыла «зоду, мило и чернило». Широкое трёхцветное знамя развевалось теперь па полу мастерской Ефима Зака. Он забрался на стул, посмотрел сверху на работу и, видимо, остался доволен. Потом взялся за шрифт. Жирные и ровные, точно печатные, буквы одна за другой вырастали под его кистью.

— Завтра, — сказал Зак, когда всё было кончено, — почаще бегай на площадь, любуйся нашим знаменем.

Утром я побежал на площадь. Наш плакат уже был прибит к верхушке телеграфного столба и сиял, освещенный горячим июльским солнцем. Нарисованное трёхцветное знамя развевалось над разграбленным городом. Напротив, в синагоге, помещался штаб. Часовые у входа глазели на плакат. Я побежал к Заку:

— Учитель, наше знамя уже на месте.

— А какое оно?

— Вы же сами делали — белое, синее и красное.

— Ладно. После обеда, Гиршеле, ещё сходи. После обеда я снова вышел на площадь, посмотрел на столб — и ужаснулся. Красная полоса сверкала вовсю, ещё сильнее, чем утром. Зато белая и синяя полосы заметно полиняли. Через полминуты я уже был у Зака и, задыхаясь, говорил:

— Учитель… беда! Надо скорей… исправить… а то…

— Тише! — сказал Зак. — Кого исправить?

— Флаг. Он портится. Неправильные краски.

Зак усмехнулся:

— Видно, первый помощник не даром кушает хлеб!.. Успокойся, Гиршеле, а главное — молчи, молчи как рыба.

«Первый помощник» исправно делал своё дело. К вечеру белая и синяя полосы на плакате окончательно выцвели. Я боялся смотреть на столб. И всё-таки меня всё время тянуло на площадь. Но вот наконец настала ночь. Слава богу! Хоть бы она тянулась без конца!

Я плохо спал. За городом стреляли пулемёты красных. Я часто просыпался и всё думал об одном: «Что будет, когда белые заметят перемену на плакате!»

И они заметили. Часовые, которые весь день поневоле пялили глаза на плакат, увидели неладное и доложили начальству.

Утром я, как всегда, направился к Заку. Открывая калитку, я услышал шум в мастерской. Я подкрался к окошку. Тот самый офицер, «заказчик», размахивая револьвером, кричал на Зака:

— Ты что это, малярная душа! Какие краски поставил? К стенке захотел?

Зак посмотрел в окно, заметил меня, отвернулся и сказал:

— Ваше благородие, господин полковник, я извиняюсь, но я же не виноват, что красный цвет — это более прочный цвет!

— Молчать! За ноги повешу! Закрасить сию минуту!.. Харченко, веди!

И они повели моего учителя к Базарной площади. Он шёл медленно, держа в одной руке ведёрко с краской, а в другой — длинную лестницу. По обеим сторонам его шагали белые, точно конвой. Мне было жалко учителя, я хотел его позвать, но не решался и тихонько крался сзади.

На площади была суматоха. К синагоге то и дело подъезжали верховые. Оттуда выносили разные папки, сундуки, ящики и грузили на зелёные повозки. Я взглянул на плакат. От синей и белой полос и следа не осталось. Узкое красное знамя на красном древке темнело над площадью. Зак сказал:

— Ай-я-яй, какой конфуз получился! Какие сейчас делают плохие краски, кто бы мог подумать! Ведь краски — это же целая химия. А откуда мне знать химию, господин полковник?

— Сейчас узнаешь химию! — закричал офицер. — Пошевеливайся!.. Харченко, слетай в штаб, узнай, в чём дело.

Зак долго пристраивал лестницу около столба и стал медленно взбираться по ней, кряхтя на каждой перекладине. Вот он уже наверху. Не спеша он повесил ведёрко на белую, разбитую пулей телеграфную чашечку, окунул в него кисть и стал размешивать краску. Синяя капля упала на землю. Зак посмотрел ей вслед. К офицеру подбежал Харченко, подвёл ему лошадь и что-то сказал. Офицер, ругаясь, сунул револьвер в кобуру, вскочил на коня и поскакал прочь. Харченко за ним. На окраине уже стреляли красные. Я притаился в канаве под мосточком. Другие белые солдаты и офицеры тоже вскакивали на коней и мчались к Варшавской дороге.

Стрельба становилась всё громче. Уже слышно было, как воют, пролетая, пули. Мне стало очень страшно, я заплакал и, не вылезая из канавы, стал кричать изо всех сил:

— Учитель, слезайте, слезайте — в вас пуля попадёт!

— Нет! — закричал он не оглядываясь. — Они же видят, что я около красного знамени! — И он замахал рукой, призывая тех, кого ещё не видел.

А над его головой, освещая узкое красное знамя и буквы: «Все честные люди, идите сражаться под это славное боевое знамя!» — сверкало горячее июльское солнце — первый помощник моего учителя, живописца вывесок Ефима Зака.

(Илл. Полищук Ф.)