Я рисую животных.

Рано… Часов в семь-восемь в зоосаду никого не бывает. Рисовать удобно. Никто через плечо не заглядывает, не расспрашивает. Хорошо!

Только звери в клетках да я. Рисую я оленя марала, Серёжку.

У него рога новые. Каждый год олени меняют рога. Старые отваливаются, а новые вырастают; сначала мягкие, тёплые, живые — не рога, а кровяной какой — то студень в кожаном пушистом чехле.

Потом студень твердеет, становится настоящим рогом, а кожа отпадает. Сейчас у Серёжи на рогах кожа висит клочьями.

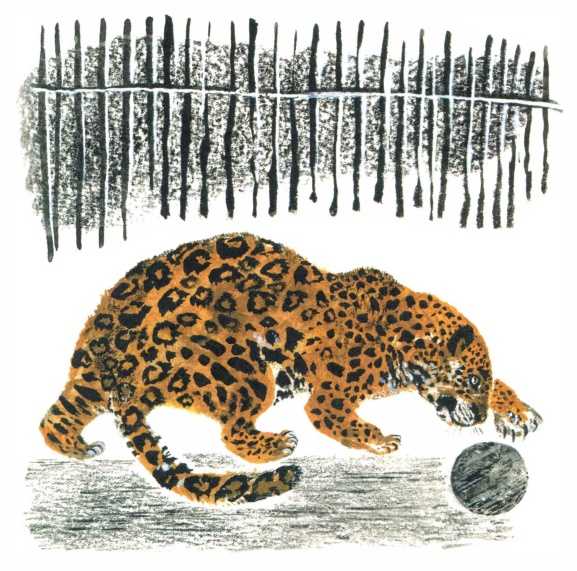

Утром все звери играют. Ягуар шар деревянный катает в клетке.

Гималайский медведь-губач стоит на голове. Днём, при народе, он за конфетку стоит, а сейчас сам забавляется.

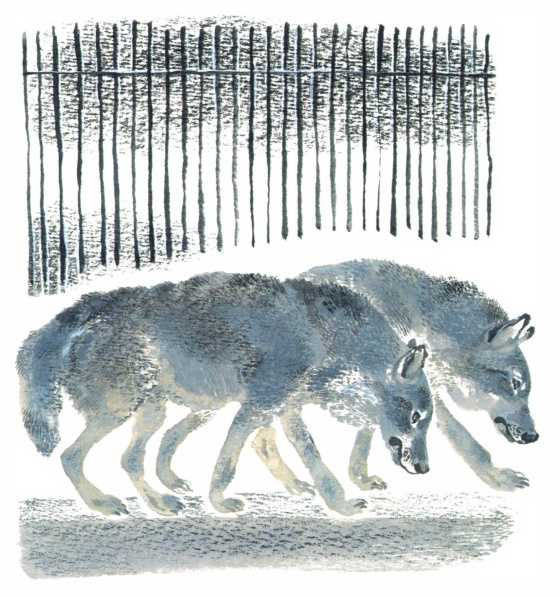

Слон боком сторожа к стене придавил, метлу отнял и съел. Волки по клетке бегают, кружат: в одну сторону — в другую, в одну — в другую, рысью, быстро.

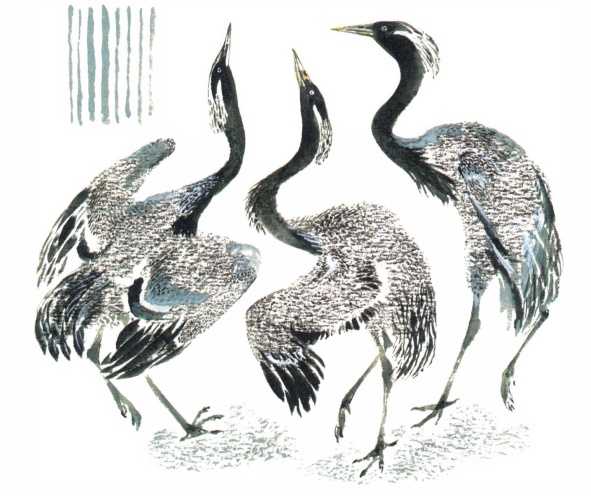

В общей птичьей загородке танцуют журавли — красавки, подпрыгивают, вертятся.

А наш серый журавль их унимает. Баловства не любит. Чуть где-нибудь непорядок — суета или драка, он, не торопясь, пришагает и ткнёт кого надо клювом. Начальник-птица! За это его и на птичьих дворах часто держат начальником.

У оленя Серёжки в рогах зуд. Он их чешет. Изгибается весь передо мной: то на меня бросится — пугает, то шею вытянет, приподнимет ноздри, противно сопит. Тоже пугает, — а может, подраться зовёт.

Забьёт передними острыми копытами землю, начнёт скакать по загородке телёнком и хвост поднимет. А сам — чуть не с лошадь.

Интересно мне рисовать!

Рисую — и ничего не вижу, кроме оленя.

Хрустнуло что-то сзади. Оглянулся. И ничего не могу понять. Идут на меня шесть кабанов гуськом, передний в пяти шагах от меня.

А решётка-то где перед ними? А решётки-то нет! Вырвались на волю!

Всё у меня из рук попадало. И полез я на Серёжкину загородку. Залез и сижу.

Подо мной с одной стороны Сергей буянит, на задних ногах ходит, меня хочет сшибить с загородки, растоптать, забодать. Пена изо рта тянется.

А с другой — кабаны.

Громадные, с жёлтыми клыками, в щетине, как в щётке. Толпятся, на меня смотрят, не умеют голову поднимать, смотреть вверх. Сверху узкие, как рыбы, — только клыки торчат в стороны.

Прощай, моя акварель! Сжевали вместе с деревянным ящиком.

А что, если меня или ещё кого-нибудь так сжуют?

Делать что-то надо! Да что-делать-то? Заорать — прибежит кто-нибудь на крик, а они — на него. Догонят, повалят!

Полезу лучше к забору. К забору — по загородке, за забором улица. По телефону в пожарную часть позвоню, администрации скажу…

Ползу, перебираюсь по загородке, будто по небоскрёбу. Свалишься — тут и смерть тебе: справа Сергей сопит, танцует, слева кабаны чавкают, идут толпой.

Верхняя доска на загородке подо мной качаться стала, старая совсем; вспотел я со страху.

Вдруг — крик:

— Сашка, Машка, Яшка, Прошка, Акулька!

Чуть я не слетел! Едва-едва удержался. Маленький парнишка забежал в кабанью толпу и стегает кабанов хворостиной.

— Обратно! — кричит. — Я вас!

Повернулись кабаны. Простыми свиньями побежали в свой хлев — в свою клетку. А парнишка их подгоняет прутиком.

Похрюкивают кабаны, бегут, хвостиками вертят. Загнал в клетку и запер.

Тут я быстро-быстро с

решётки слез, чтобы парнишка не заметил, и ходу из сада. Стыдно стало.

Кабаны-то ручные!