Глава I. Ханс и Гретель

Много лет назад в одно ясное декабрьское утро двое бедно одетых ребят стояли, пригнувшись к земле, на берегу одного замерзшего канала в Голландии.

Солнце еще не взошло, но серая пелена на горизонте уже разорвалась, и ее края зарумянились, озаренные малиновым светом наступающего дня. Почти все добрые голландцы покоились в мирном утреннем сне; даже мейнхеер ван Стоппельнозе, этот достойный старый голландец, все еще дремал в сладостном забытьи.

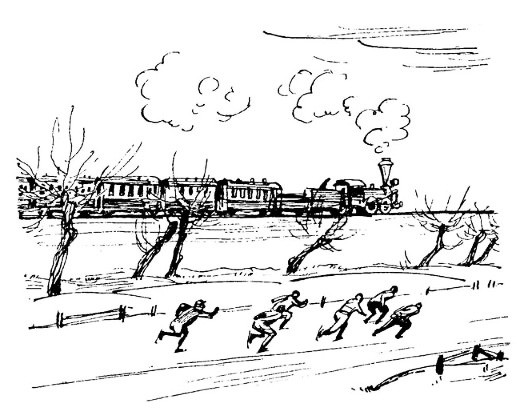

По каналу, покрытому гладким, как стекло, льдом, время от времени пробегали на коньках люди: то крестьянка с туго набитой корзиной на голове, то бойкий юноша, который спешил в город на работу и, проносясь мимо дрожавших от холода ребят, строил им добродушную гримасу.

Между тем брат и сестра — они были братом и сестрой, — пыхтя и напрягаясь, привязывали себе что—то к ногам — не коньки, конечно, нет, — а просто деревянные полозья, грубо обточенные и стесанные книзу, с дырками, через которые были продернуты ремешки из сыромятной кожи.

Диковинные «коньки» сделал себе и сестре Ханс — так звали мальчика. Его мать была бедная крестьянка, такая бедная, что она и подумать не могла о покупке настоящих коньков для своих детей. Но, как ни грубы были эти полозья, они дали возможность детям провести много веселых часов на льду; а сейчас, когда, стараясь надеть их, наши юные голландцы изо всех сил дергали за ремешки застывшими красными пальцами и так согнулись, что чуть не касались коленей сосредоточенными лицами, никакие несбыточные мечты о стальных лезвиях не омрачали их радости.

Но вот мальчик выпрямился и, широко раскинув руки, легко заскользил по льду, пересекая канал.

— За мной, Гретель! — небрежно бросил он девочке.

— Слушай, Ханс, — жалобно крикнула ему сестра, — с этой ногой опять неладно! В прошлый базарный день ремешки натерли мне ногу; а сейчас больно, когда стягиваешь ее в том же месте.

— Так подвяжи их повыше, — ответил Ханс, не глядя на сестру и выписывая на льду великолепную восьмерку.

— А как? Ремешок—то короткий!

Ханс был голландцем, поэтому он только добродушно свистнул (мальчик—англичанин сказал бы, что девчонки вечно надоедают) и вернулся к сестре.

— И зачем ты надела эти башмаки, глупенькая? У тебя есть кожаные, почти неношеные. Твои деревянные и то лучше этих.

— Что ты, Ханс! Или ты забыл? Ведь отец бросил в огонь мои хорошие новые башмаки, прямо в горящий торф. Не успела я оглянуться, как они уже совсем скорежились. В этих я еще могу кататься на коньках, а в деревянных нет. Ну, подвязывай, только осторожней…

Ханс вынул из кармана ремешок; что—то напевая, он стал на колени рядом с Гретель и принялся подвязывать ее «конек», затягивая ремень со всей силой своих крепких молодых рук.

— Ой—ой! — крикнула девочка: ей было очень больно. Ханс нетерпеливо дернул за ремешок и развязал его. Он швырнул бы его на землю — по примеру многих старших братьев, — если бы не заметил слезинки, катившейся по щеке сестры.

— Я все налажу… не бойся, — сказал он с внезапно вспыхнувшей нежностью. — Только нам мешкать нельзя — ведь нас мама ждет.

Он огляделся, словно ища чего—то: сначала взглянул на землю, потом на голые ветви ивы у себя над головой и наконец на небо, теперь ярко расцвеченное голубыми, малиновыми и золотистыми полосами.

Нигде не было того, что он искал. Но вдруг мальчика осенило, и глаза его загорелись. Он сорвал с себя шапку и, выдрав рваную подкладку, прикрепил ее к носку изношенного башмака Гретель так, чтобы получилось что—то вроде мягкой подушечки.

— Ну, — торжествующе воскликнул он, завязывая ремешки со всей быстротой, на какую были способны его окоченевшие пальцы, — вытерпишь, если я еще немножко затяну?

Гретель надула губки, словно желая сказать: «Ладно уж, можешь делать мне больно», — но ничего не ответила.

Спустя секунду они, смеясь, летели по каналу, взявшись за руки и не думая о том, провалится под ними лед или нет: ведь в Голландии лед держится всю зиму. Он с решительным видом располагается на канале и, вместо того чтобы таять и худеть всякий раз, как солнце греет его довольно жестоко, день за днем набирается сил и вызывающе сверкает навстречу каждому лучу.

Но вот под ногами у Ханса что—то затрещало. Он укорачивал шаг, спотыкался и наконец растянулся на льду, дрыгая ногами.

— Ха—ха—ха! — расхохоталась Гретель. — Вот так шлепнулся!

Но под ее грубой синей кофтой билось нежное сердце, и, все еще смеясь, она легко подлетела к лежавшему навзничь брату.

— Ты ушибся, Ханс?.. Э, да ты смеешься! Ну—ка, поймай меня! — И она умчалась.

Она больше не дрожала от холода, щеки ее горели, глаза искрились весельем.

Ханс вскочил на ноги и пустился вдогонку, хотя поймать Гретель было не так—то легко. Однако не успела она далеко откатиться, как ее «коньки» тоже затрещали, Вспомнив, что порой уступка — залог победы, девочка внезапно повернулась и покатилась прямо в объятия своего преследователя.

— Ха—ха—ха! Поймал! — крикнул Ханс.

— Ха—ха—ха! Это я поймала тебя! — возразила Гретель, стараясь вырваться из его рук.

В эту минуту послышался ясный, звонкий голос:

— Ханс! Гретель!

— Мама зовет, — сказал Ханс, и лицо его сделалось серьезным.

Канал весь золотился в солнечном свете. Хорошо было дышать чистым утренним воздухом, и конькобежцы все прибывали.

Гретель и Хансу не хотелось уходить с канала, но они были хорошими детьми: им и в голову не пришло поддаться искушению и задержаться еще немного. Они стащили с себя деревянные коньки, не развязав и половины узлов на ремешках.

Домой они шли не спеша. Ханс, широкоплечий, с копной белокурых волос, был на голову выше своей голубоглазой сестренки: ведь ему исполнилось пятнадцать лет, а Гретель — только двенадцать. Он был сильный, крепкий мальчик, с ясными глазами, а на лбу его, казалось, было написано: «Внутри все хорошо», подобно тому как над входом в каждый маленький голландский зомерхейс обычно написано какое—нибудь изречение. Гретель была гибка и быстра; в ее глазах плясали искорки, а если кто—нибудь смотрел на нее, румянец на ее щеках то бледнел, то густел. Так, когда дует ветер, клумба розовых и белых цветов кажется то ярко-, то бледно—алой.

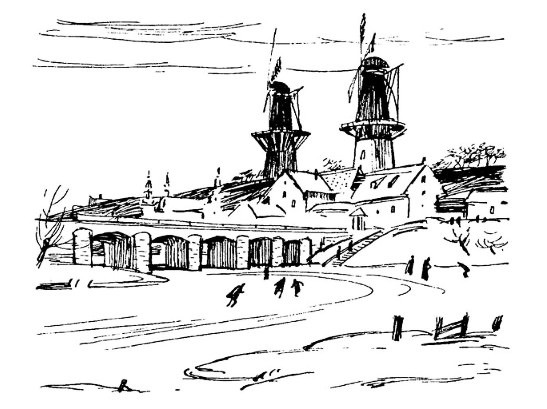

Едва отойдя от канала, дети увидели небольшой домик — свой родной дом. Их мать, высокая, в кофте, юбке и плотно прилегающем чепчике, стояла на пороге, напоминая портрет в покосившейся дверной раме. До их домика было недалеко, но, будь он даже на расстоянии мили, он все равно казался бы близким. В этой плоской стране все предметы ясно видны издалека. Цыпленка можно разглядеть так же хорошо, как ветряную мельницу. Если бы не плотины и высокие берега каналов, можно было бы стать где угодно в самой середине Голландии и нигде до самого горизонта не увидеть ни холма, ни пригорка.

Никто не знал этих плотин лучше тетушки Бринкер и запыхавшихся ребят, бежавших на ее зов. Но, прежде чем рассказать, почему это так, позвольте мне прокатиться с вами в кресле—качалке в эту далекую страну, где вы, быть может, впервые увидите кое—какие любопытные вещи, на которые Ханс и Гретель смотрели каждый день.

Глава II. Голландия

Голландия — одна из самых удивительных стран на свете. Ее следовало бы назвать «Землей странностей» или «Страной противоречий», так как она почти во всех отношениях отличается от других стран. Большая часть Голландии лежит ниже уровня моря. Здесь с большими затратами денег и труда построены огромные плотины и молы, чтобы удерживать океан там, где ему надлежит быть. В некоторых местах побережья океан напирает всей своей тяжестью на сушу, и бедная земля еле—еле выдерживает его напор. Временами плотины прорывает или они дают течь, и это влечет за собой гибельные последствия.

Плотины высоки и широки: кое—где на них стоят здания и растут деревья. Больше того — на плотинах проложены отличные дороги, с которых лошади могут смотреть вниз на придорожные домики. За плотинами по воде плывут корабли, и так как уровень ее зачастую выше уровня земли, то их кили движутся на такой высоте, до какой не достигают кровли жилищ, стоящих в низинах. Аист, болтающий со своими птенцами на шпиле дома, быть может, считает, что, раз гнездо его свито так высоко, значит, ему не грозит никакая опасность; но лягушка, квакающая в соседних камышах, ближе к звездам, чем этот аист. Водяные насекомые снуют взад и вперед выше ласточек, гнездящихся в дымовых трубах, а плакучие ивы никнут, словно стыдясь, что не могут дорасти до ближних тростников.

Повсюду здесь встречаются рвы, заполненные водой, каналы, пруды, реки и озера. Выплеснутые морем на сушу, да так и не высохшие, они служат средоточием всей людской деятельности и сверкают под солнцем, презирая тихие сырые поля, расстилающиеся рядом с ними. Хочется спросить себя: «Что же такое Голландия — берега или воды?» Ведь даже зелень, которой, казалось бы, предназначено расти на суше, тут как будто ошиблась и расположилась на рыбных прудах. В сущности, вся страна — нечто вроде насыщенной водой губки или, как сказал о ней английский поэт Батлер:

Страна на якоре, вокруг нее вода;

В ней не живут — плывут, как на судах.

Люди родятся, живут, умирают и даже разводят сады на кораблях, плывущих по каналам.

Крыши на фермах напоминают громадные обвисшие шляпы, надвинутые домам на глаза, а дома стоят на деревянных ногах, как бы подоткнув юбки и говоря: «Постараемся остаться сухими». Даже лошади носят на каждом копыте по широкой скамеечке, чтобы легче было вытаскивать ноги из трясины. Короче говоря, Голландия — сплошной утиный рай. Летом это чудесная страна для босоногих мальчишек и девчонок. Как хорошо тут шлепать по воде и пускать игрушечные кораблики! Как хорошо грести, ловить рыбу, плавать! Только представьте себе целую цепь луж, по которым можно весь день напролет пускать щепки—суденышки, ни разу не поворачивая назад! Но довольно! Расскажи я обо всем подробно, мои читатели толпой помчатся на Зейдер—Зее.

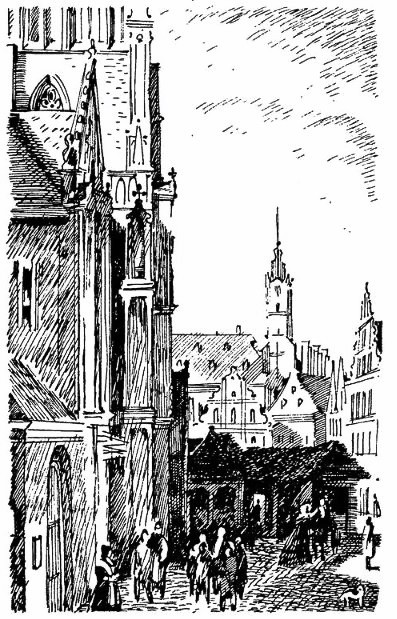

Голландские города на первый взгляд кажутся какой—то диковинной чащей, в которой растут дома, мосты, церкви и корабли, пуская побеги в виде мачт, колоколен и деревьев. В некоторых городах лодки подводят к дому их хозяина и, как лошадей, привязывают к дверному косяку; груз на них спускают из окон верхнего этажа. Матери кричат Лодвейку и Касси: «Не раскачивайтесь на садовой калитке! Чего доброго, утонете!»

Водные дороги встречаются тут чаще, чем грунтовые и железные; водные ограды в виде канав со стоячей зеленой водой окружают площадки для игр, низменные поля и сады.

Кое—где зеленеют красивые живые изгороди; но деревянные заборы, которых так много у нас в Америке, редко встречаются в Нидерландах. О каменных оградах и говорить нечего: голландец в изумлении воздел бы руки к небу, предложи ему кто—нибудь построить такую ограду. Здесь нет камня, если не считать огромных глыб, привезенных из других стран для укрепления и защиты побережья. Все маленькие камни и голыши — если только они здесь когда—нибудь были — заключены в тюрьму мостовой или рассыпались в прах. Мальчики с ловкими, сильными руками за всю свою жизнь не находят ни одного камня, чтобы пустить его по воде или вспугнуть им кролика.

Водные пути — иначе говоря, каналы — пересекают страну во всех направлениях. Каких—каких только каналов здесь нет, начиная от огромного Северо—Голландского судоходного канала (а он одно из чудес света) и кончая такими узкими канальчиками, что и мальчик может их перепрыгнуть. Водные омнибусы, так называемые «трексхейты» постоянно ходят с пассажирами вверх и вниз по этим дорогам, а водные повозки, «паксхейты», перевозят топливо и товары. Вместо заросших травой зеленых тропинок от поля к амбару и от амбара к саду тянутся каналы с зеленой водой, а поля, или «полдеры», как их здесь называют, — это просто большие озера, из которых вся вода выкачана досуха. В городах иные самые оживленные улицы представляют собой канавы, заполненные водой, тогда как многие деревенские дороги вымощены кирпичом.

Городские лодки с округлой кормой, позолоченным носом и ярко раскрашенным корпусом не похожи ни на одно судно в мире, а голландская повозка с ее причудливо изогнутым маленьким дышлом — настоящее чудо из чудес. «Одно ясно, — воскликнет наивный оптимист: — тамошние жители никогда не испытывают жажды!» Но нет. «Страна противоречий» все—таки верна себе. Несмотря на море, что вечно пытается в нее хлынуть, и на озера, что вечно пытаются с нее схлынуть, несмотря на переливающиеся через край каналы, реки и канавы, во многих округах нет воды, годной для питья. Бедным голландцам приходится или чахнуть от жажды, или пить вино и пиво, или же посылать далеко в глубь страны, в Утрехт и другие счастливые местности, за этой драгоценной влагой, более древней, чем Адам, и все же юной, как утренняя роса. Время от времени жителям, конечно, случается глотнуть дождевой воды, если только удается собрать ее, но обычно они, как преследуемые альбатросом моряки в знаменитой поэме Колриджа «Старый моряк», видят только, что:

Вода, вода со всех сторон —

Ни капли для питья!

Огромные, хлопающие крыльями ветряные мельницы разбросаны по всей стране; кажется, будто на нее только что опустились несметные стаи морских птиц. Повсюду видишь диковинные деревья, причудливо подстриженные, со стволами, выкрашенными в ослепительно белую, желтую или красную краску. Лошадей нередко запрягают по три в ряд. Мужчины, женщины и дети ходят, постукивая деревянными башмаками с отстающим каблуком. Если у деревенской девушки нет кавалера, желающего сопровождать ее на «кермис» (ярмарку), она нанимает себе спутника за деньги, а супруги полюбовно впрягаются рядышком в свои паксхейты и сами тянут их на рынок по берегу канала.

Другая отличительная особенность Нидерландов — дюны; иначе говоря — песчаные гряды. Кое—где на побережье их очень много. В старину, до того как дюны засеяли жесткой осокой и другими растениями, чтобы помешать им осыпаться, они насылали грозные песчаные бури на внутреннюю часть страны. Таким образом, вдобавок к прочим странностям можно отметить, что фермерам иногда приходится снимать верхний слой земли, чтобы докопаться до плодородной почвы, а в ветреные дни сухие песчаные ливни нередко сыплются на поля, которые остаются сырыми даже после целой недели солнечной погоды.

С другой стороны, многие странности Голландии служат доказательством бережливости и упорного трудолюбия ее народа. Во всем мире нет более богатого, тщательно возделанного сада, чем эта сырая, изобилующая влагой маленькая страна, и нет более храброго, более героического народа, чем ее спокойное, с виду пассивное население. Лишь немногие страны соперничают с Голландией в области важных открытий и изобретений; ни одна не превзошла ее в области торговли, мореходства, образования и науки, не сделала столько благородных усилий для развития просвещения и общественной благотворительности; ни одна, сравнительно с размерами своей площади, не потратила столько денег и труда на общественные работы.

Голландия может гордиться своими благородными и славными сынами и дочерьми; она может гордиться своими великими историческими подвигами терпения и сопротивления, своими победами, веротерпимостью, просвещенной предприимчивостью, своим искусством, музыкой и литературой. Правильно ее называют «европейским полем битвы», и столь же правильно ее можно назвать «всемирным убежищем», ибо те, кого угнетают на родине, находят здесь приют и помощь.

Если мы, американцы, посмеиваемся над голландцами — хоть многие из нас являются их потомками — и называем их «людьми—бобрами», уверяя, что их страна в один прекрасный день уплывет в море во время отлива, мы вместе с тем гордимся ими, зная, что они показали себя героями и что их страна, конечно, ни в коем случае не уплывет, пока останется хоть один голландец, чтобы удержать ее своими руками.

Говорят, что в Голландии около десяти тысяч больших ветряных мельниц с крыльями от восьмидесяти до ста двадцати футов длиной. Они пилят лес, молотят коноплю, мелют зерно и выполняют множество других работ; но главная их задача — откачивать воду из низменностей в каналы и предотвращать наводнения, вызванные разливом рек во внутренней части страны. Большие мельницы очень мощны. На огромной круглой башне такой мельницы, порой возвышающейся над фабричными строениями, стоит другая, меньшая по размерам; она суживается кверху, и крыша ее похожа на колпак. Верхняя башня у основания окружена балконом, а над ним выступает ось, которую вращают четыре огромных крыла с лестницами, прикрепленными к тыльной стороне. Многие ветряные мельницы построены очень примитивно, так что не худо бы их усовершенствовать, но среди новых есть замечательные. Они снабжены одним остроумным приспособлением и сами подставляют ветру свои веера, иначе говоря — крылья, под таким уклоном, который дает им возможность работать с требуемой мощностью. Иными словами, мельник может спокойно вздремнуть, уверенный, что его мельница, сама приноровившись к ветру, использует его целиком, пока ее хозяин спит. При малейшем токе воздуха каждое крыло распластается, чтобы поймать легчайшее дуновение; но, если налетит сильный вихрь, крылья сожмутся от его прикосновения, как сжимаются листья мимозы, и помешают ему вертеть их с полной силой.

В одной из старинных амстердамских тюрем, прозванной «Скоблильня», потому что заключенных в ней воров и бродяг заставляли скоблить бревна, был карцер, в который сажали ленивых арестантов. В одном углу этого карцера стоял насос, а в другом было отверстие, через которое в помещение непрерывно лилась вода. Заключенному оставалось только или стоять, ничего не делая, и утонуть, или работать изо всех сил, выкачивая воду насосом, пока тюремщик не смилостивится и не сменит его. Можно, однако, сказать, что природа предоставила это развлечение всей Голландии, но в большом масштабе. Голландцы всегда были вынуждены выкачивать воду, чтобы сохранить самое свое существование, и, вероятно, им придется заниматься этим до скончания веков.

Громадные суммы денег тратятся тут ежегодно на исправление плотин и регулирование уровня воды; а если бы этими важными делами перестали заниматься, Голландия превратилась бы в необитаемую страну. Как уже было сказано, прорывы плотин приводили к страшным последствиям. Не раз сотни деревень и городов во время этих наводнений заливало стремительными потоками воды, и погибло около миллиона человек.

Одно из самых катастрофических наводнений произошло осенью 1570 года. До него было двадцать восемь страшных паводков, частично затоплявших Нидерланды, но этот был самым страшным из всех.

Перед тем несчастная страна долго страдала под игом испанской тирании; теперь ее муки, казалось, достигли предела. Читая «Историю возвышения Голландской республики», написанную Мотли, мы учимся уважать храбрый голландский народ, который так много терпел, страдал и дерзал.

В своем потрясающем описании этого потопа Мотли рассказывает нам о том, как длительный и яростный шторм погнал воды Атлантического океана в Северное море и бросил их на побережье голландских провинций; как повсюду размыло плотины, не выдержавшие непосильной нагрузки; как даже «Ханд—бос», мол, построенный из дубовых свай, окованный железом, укрепленный тяжелыми якорями и защищенный гравием и гранитом, прорвало в мгновение ока; как рыбачьи лодки и большие суда понесло с моря на залитую водой землю, где они застревали в рощах или бились о стены и крыши домов, и как, наконец, вся Фрисландия превратилась в свирепствующее море. «Толпы мужчин, женщин и детей, множество лошадей, быков, овец и других домашних животных повсюду боролись с волнами. Люди жадно хватались за каждую лодку, за каждый предмет, способный заменить лодку. Все дома были затоплены, и даже мертвецы на кладбище выброшены из могил. Живое дитя в колыбели и давно погребенный труп в гробу плыли рядом. Казалось, снова начался древний потоп. Повсюду на верхушках деревьев, на церковных колокольнях кучками теснились люди, моля бога о милосердии, а своих близких — о помощи. Как только шторм начал ослабевать, по всем направлениям засновали люди в лодках, спасая тех, кто в воде боролся за свою жизнь, снимая утопающих с крыш и деревьев и подбирая трупы уже утонувших». За несколько часов погибло не менее ста тысяч человек. Тысячи и тысячи бессловесных мертвых животных плыли по воде, а ущерб, нанесенный всякого рода имуществу, не поддавался учету.

Испанский губернатор Роблес оказался в первом ряду тех, кто самоотверженно старался спасти людям жизнь и умалить ужасы катастрофы. Раньше голландцы ненавидели его, так как он был испанцем или португальцем, а значит, представителем чужеземных захватчиков, но, когда пришла беда, он своей добротой и деятельностью заслужил всеобщую благодарность. Вскоре он ввел усовершенствованный метод постройки плотин и издал закон, обязывающий землевладельцев поддерживать заградительные сооружения. С тех пор большие паводки случались реже; однако за триста лет без малого все—таки было шесть разрушительных наводнений. Весной, особенно во время таяния снега, большую опасность представляют озера и реки. Загроможденные глыбами льда, они выходят из берегов, не успев перелить в океан свои быстро поднимающиеся воды. Если вдобавок к этому вспомнить, как бушует море, напирая на плотины, нечего удивляться, что Голландию зачастую охватывает тревога. Тогда делают все, что возможно, для предотвращения катастрофы. Инженеры и рабочие стоят на всех угрожаемых участках, и бдительное дежурство не прекращается круглые сутки. Услышав сигнал об опасности, все жители бросаются на помощь, сплотившись для борьбы против общего врага. Во всем мире считают, что «Соломой разлив не запрудишь», а в Голландии она—то как раз и служит главной опорой в борьбе со стремительными потоками. Дамбы обкладывают огромными соломенными матами, скрепляя их глиной и тяжелыми камнями, и тогда океан тщетно бьется о них.

Рафф Бринкер, отец Гретель и Ханса, много лет работал на плотинах. Однажды, когда угрожало наводнение и люди укрепляли ненадежную плотину близ Веермейкского шлюза, при страшном шторме, во мраке, под дождем и снегом, Бринкер упал с подмостков и потерял сознание. Его принесли домой, и с тех пор он уже не работал; хоть он и остался жив, но потерял разум и память.

Гретель помнила его только таким, каким он был теперь, — странным безмолвным человеком, чей пустой взгляд следовал за нею, куда бы она ни повернулась. А Ханс — тот вспоминал, каким жизнерадостным человеком был когда—то его отец, каким веселым голосом он говорил; как, бывало, без устали носил сынишку на плече. И, когда мальчик ночью лежал без сна, ему чудилось, будто где—то близко звучит отцовская беззаботная песня.

Глава III. Серебряные коньки

Тетушка Бринкер зарабатывала на содержание семьи выращиванием овощей, пряжей и вязаньем и еле—еле сводила концы с концами. Было время, когда она работала на баржах, сновавших вверх и вниз по каналу, и порой вместе с другими женщинами впрягалась в лямку и тянула буксирный канат паксхейта, ходившего между Бруком и Амстердамом. Но, когда Ханс вырос и окреп, он настоял на своем и взял на себя эту тяжелую работу. Кроме того, в последнее время муж тетушки Бринкер сделался таким беспомощным, что ей постоянно приходилось заботиться о нем. Хотя разума у него осталось меньше, чем у маленького ребенка, он по—прежнему был очень силен и крепок, и тетушке Бринкер нередко бывало трудно справляться с ним.

«Ах, детки, он был такой добрый и работящий! — говорила она иногда. — А умный—то какой! Не хуже адвоката. Сам бургомистр и тот иной раз останавливался, чтобы спросить его о чем—нибудь. А теперь — горе мне! — он не узнает своей жены и ребят. Ты помнишь отца, Ханс, когда он был самим собой, таким сильным и славным? Помнишь ведь?»

«Еще бы не помнить, мама! Он знал все и умел делать все на свете… А как он пел! Ты, бывало, смеялась и говорила, что от его песни даже ветряные мельницы и запляшут».

«Верно, говорила. Что за память у этого мальчика!.. Гретель, дочка, отними у отца вязальную спицу, да поскорее — он, того и гляди, выколет себе глаз, — и надень на него башмак. Ноги у него, бедного, то и дело застывают: холодные как лед. Я, как ни стараюсь, никак не могу уследить, чтобы он всегда был обут».

И, не то причитая, не то напевая что—то про себя, тетушка Бринкер усаживалась, и в низеньких комнатках раздавалось жужжание ее прялки.

Почти всю работу и на огороде и в доме выполняли Ханс и Гретель. Каждый год летом дети изо дня в день ходили копать торф и складывали его кирпичиками, запасая топливо. В другое время, если не было домашней работы, Ханс правил лошадьми, тянувшими буксир на канале (так он зарабатывал по нескольку стейверов в день), а Гретель пасла гусей у соседних фермеров.

Ханс мастерски резал по дереву и, так же как Гретель, умел хорошо работать в саду и на огороде. Гретель пела, шила и бегала на высоких самодельных ходулях лучше любой девочки во всей округе. Она в пять минут могла выучить народную песню, отыскать любую травку или цветок, как только они появлялись, но книг она побаивалась, и частенько один вид черной доски в их старой школе вызывал у нее слезы. Ханс, напротив, был медлителен и упорен. Чем труднее было задание, полученное им в школе или дома, тем больше оно ему нравилось. Бывало, что мальчики смеялись после уроков над его заплатанной одеждой и не по росту короткими кожаными штанами, но им приходилось уступать ему почетное место чуть ли не в каждом классе. Вскоре он оказался единственным во всей школе учеником, который ни разу не стоял в «страшном углу» — там, где висел некий грозный хлыст, а над ним была начертана надпись: «Учись! Учись, лентяй, не то тебя проучит линек!»

Ханс и Гретель могли ходить в школу только зимой, так как все остальное время они работали; но в эту зиму они весь последний месяц пропускали занятия, потому что им приходилось помогать матери. Рафф Бринкер требовал постоянного ухода; надо было печь черный хлеб, содержать дом в чистоте, вязать чулки и другие изделия и продавать их на рынке.

Пока они в это холодное декабрьское утро усердно помогали матери, веселая толпа девочек и мальчиков, среди которых были отличные конькобежцы, скользила по каналу. Когда они, ярко и пестро одетые, летели мимо, казалось, будто лед внезапно растаял и клумбы разноцветных тюльпанов плывут по течению.

Тут каталась дочь богатого бургомистра Хильда ван Глек в дорогих мехах и широком бархатном пальто, а рядом с нею бежала хорошенькая крестьянская девочка Анни Боуман, в теплой ярко—красной кофте и голубой юбке, такой короткой, что серые чулки домашней вязки были видны во всей своей красе. Каталась тут и гордая Рихи Корбес, чей отец, мейнхеер ван Корбес, считался одним из виднейших граждан Амстердама. А вокруг нее теснились Карл Схуммель, Питер и Людвиг ван Хольп, Якоб Поот и один очень маленький мальчик с длиннейшим именем: Воостенвальберт Схиммельпеннинк. В толпе было еще десятка два других мальчиков и девочек, и все они резвились и веселились от всей души.

Они бежали с полмили вниз по каналу, потом катились обратно и неслись во всю мочь. Порой быстрейший из них разворачивался прямо под носом у какого—нибудь важного законодателя или доктора, не спеша скользившего в город, скрестив руки, а порой целая цепь девочек внезапно разрывалась при появлении толстого старого бургомистра, который, пыхтя, направлялся в Амстердам, держа наперевес свою палку с золотым набалдашником. Бургомистр катился на чудесных коньках с превосходными ремешками и сверкающими лезвиями, которые загибались над подъемом ноги, заканчиваясь позолоченными шариками; он только чуть—чуть приоткрывал свои заплывшие жиром глазки, и, если одна из девочек делала ему реверанс, он не решался ответить поклоном из боязни потерять равновесие.

Не одни лишь гуляющие да знатные господа были на канале. Тут встречались рабочие с усталыми глазами, спешащие в мастерские и на фабрики; базарные торговки с поклажей на голове; разносчики, согнувшиеся под своими тюками; лодочники с растрепанными волосами и обветренными лицами, пробирающиеся вперед, грубо толкаясь; священники с ласковыми глазами, быть может спешащие к ложу умирающих; а немного погодя появились дети с сумками за плечами, бегущие во всю прыть к стоящей поодаль школе. Все до единого были на коньках, кроме того закутанного фермера, чья затейливая повозка тряслась по берегу у самого канала.

Вскоре наши веселые мальчики и девочки почти затерялись в этой пестревшей яркими красками, непрестанно движущейся толпе конькобежцев, чьи коньки сверкали, отражая солнечный свет. Мы, пожалуй, и не узнали бы ничего больше об этих детях, если бы они вдруг не остановились как вкопанные и, сгрудившись в стороне, не заговорили все сразу с одной хорошенькой девочкой, которую вытащили из людского потока, стремящегося в город.

— Эй, Катринка, — закричали они в один голос, — ты слышала? Будут состязания… Ты непременно должна участвовать!

— Какие состязания? — со смехом спросила Катринка. — Пожалуйста, не говорите все разом — ничего нельзя понять.

Ребята запнулись и устремили глаза на Рихи Корбес, которая обычно говорила от лица всех.

— Слушай, — сказала Рихи, — двадцатого, в день рождения мевроу ван Глек, состоятся большие конькобежные состязания. Все это затеяла Хильда. Лучшему конькобежцу дадут великолепный приз.

— Да, — подхватило несколько голосов, — пару чудесных серебряных коньков, прямо восхитительных! С такими замечательными ремешками! Да—да, и с серебряными колокольчиками и пряжками!

— Кто сказал, что с колокольчиками? — послышался слабый голосок мальчика с длинным именем.

— Я так говорю, господин Воост, — ответила Рихи.

— Так оно и есть…

— Нет, я наверное знаю, что без колокольчиков!

— Ну что ты глупости болтаешь!

— Да нет же, они со стрелами…

— А мейнхеер ван Корбес сказал моей маме, что с колокольчиками, — раздавалось со всех сторон из уст возбужденной детворы.

Тут мейнхеер Воостенвальберт Схиммельпеннинк сделал попытку окончательно разрешить все споры:

— Нет, никто из вас ничегошеньки не знает! Никаких колокольчиков на них не будет, они…

— О! О! — И хор противоположных мнений зазвучал снова.

— На коньках для девочек будут колокольчики, — спокойно вмешалась Хильда, — а для мальчиков предназначена другая пара, и на ней сбоку выгравированы стрелы.

— Вот видишь!.. А я что говорил! — наперебой закричали чуть ли не все ребята.

Катринка смотрела на них, сбитая с толку.

— Кто же будет состязаться? — спросила она.

— Все мы, — ответила Рихи. — То—то будет весело! И ты тоже, Катринка, обязательно! А сейчас пора в школу, поговорим обо всем этом на большой перемене. И ты, конечно, будешь участвовать вместе с нами?

Катринка не ответила, но, сделав грациозный пируэт и кокетливо бросив: «Слышите? Последний звонок. Догоняйте!» — со смехом понеслась к школе, стоявшей в полумиле на берегу канала.

Все беспорядочной толпой пустились за нею вдогонку. Но тщетно пытались они догнать ясноглазую хохочущую девочку. Она неслась вперед, то и дело оглядываясь, и глаза ее сияли торжеством, а распущенные волосы золотились на солнце.

Прелестная Катринка! Пышущая здоровьем и юностью, воплощенная жизнь, веселье и движение! Не мудрено, что этой ночью твой образ, всегда уносящийся вперед, промелькнул в сновидениях одного мальчика. Не мудрено, что много лет спустя, когда ты унеслась от него навсегда, час этот показался ему самым мрачным в его жизни.

Глава IV. Ханс и Гретель находят друга

В полдень наши юные друзья толпой хлынули из школы, чтобы потренироваться часок на канале.

Они катались всего несколько минут, как вдруг Карл Схуммель сказал Хильде с усмешкой:

— Смотри, хорошенькая парочка появилась там, на льду! Вот оборванцы! Не иначе, как сам король подарил им эти «коньки».

— Они упорные ребята, — мягко проговорила Хильда. — Должно быть, трудно было выучиться бегать на таких нелепых обрубках. Ты знаешь, они ведь очень бедные крестьяне. Мальчик, наверное, сам сделал себе коньки.

Карл слегка смутился:

— Ты говоришь, они упорные… Может быть… Но посмотри, как они бегают! Только разбегутся, как уже спотыкаются. Помнишь ту пьесу staccato, которую ты недавно разучила? Им бы под эту музыку кататься!

Хильда весело рассмеялась и отбежала прочь. Догнав небольшую группу конькобежцев и промчавшись мимо, она остановилась возле Гретель, жадными глазами смотревшей на веселье.

— Как тебя зовут, девочка?

— Гретель, юфроу — ответила та, слегка робея. Они были почти ровесницы, но ведь Хильда родилась в богатой семье. — А моего брата зовут Хансом.

— Ханс — крепкий малый! — проговорила Хильда весело. — Можно подумать, что внутри у него теплая печка. А вот ты, кажется, совсем замерзла. Хорошо бы тебе одеться потеплее, малютка…

Гретель, которой больше нечего было надеть, заставила себя рассмеяться и ответила:

— Я уже не очень маленькая. Мне двенадцать слишком.

— Вот как! Прости, пожалуйста. Мне, видишь ли, почти четырнадцать лет, но я такая рослая для своего возраста, что все другие девочки кажутся мне маленькими. Впрочем, все это пустяки. Может быть, ты намного перерастешь меня… Только одевайся потеплее: ведь девочки не растут, если они вечно дрожат от холода.

Ханс вспыхнул, заметив слезы на глазах у Гретель.

— Моя сестра не жаловалась на холод, но погода и правда морозная. — И он с грустью взглянул на сестру.

— Ничего, — сказала Гретель. — Когда я катаюсь на коньках, мне тепло, жарко даже… Благодарю вас за заботу, вы очень добры, юфроу!

— Нет—нет! — возразила Хильда, очень недовольная собой. — Я неосторожная, жестокая, но я это не со зла. Я только хотела спросить тебя… то есть… если…

И тут Хильда запнулась, едва начав говорить о том, зачем прибежала сюда. Ей стало неловко перед этими бедно одетыми, но полными достоинства ребятами, хоть она и хотела оказать им внимание.

— А в чем дело, юфроу? — с готовностью воскликнул Ханс. — Не могу ли я вам услужить? Что—нибудь…

— Нет—нет! — рассмеялась Хильда, оправившись от смущения. — Я только хотела поговорить с вами о наших больших состязаниях. Хотите участвовать? Вы оба отлично бегаете на коньках, а за участие платить не надо. Всякий может записаться и получить приз.

Гретель с грустью взглянула на Ханса, а он, сдернув шапку, почтительно ответил:

— Нет, юфроу, если бы даже мы записались, мы очень скоро отстали бы от других. Смотрите, наши коньки из твердого дерева, — он приподнял ногу, — но они быстро отсыревают, липнут ко льду, и мы спотыкаемся.

Глаза у Гретель заискрились смехом: она вспомнила об утренней неудаче Ханса, но тут же покраснела и робко пролепетала:

— Нет—нет, участвовать нам не придется. Но ведь нам можно пойти посмотреть на состязания, юфроу?

— Конечно, — ответила Хильда, ласково глядя на серьезные лица брата и сестры и жалея от всего сердца, что истратила почти все свои карманные деньги, полученные в этом месяце, на кружева и наряды. У нее осталось только восемь квартье, а их едва хватило бы на покупку одной пары коньков.

Со вздохом взглянув на ноги брата и сестры, столь разные по размерам, она спросила:

— Кто из вас лучше катается на коньках?

— Гретель, — быстро ответил Ханс.

— Ханс, — в то же мгновение сказала Гретель.

Хильда улыбнулась:

— Я не могу купить обоим вам по паре коньков или даже хотя бы одну хорошую пару, но вот вам восемь квартье. Решите сами: у кого больше шансов победить на состязаниях, тому и купите коньки. Жаль, что у меня не хватает денег на коньки получше… До свидания!

И, сунув деньги взволнованному Хансу, Хильда улыбнулась, кивнула и быстро ускользнула прочь, догонять товарищей.

— Юфроу! Юфроу ван Глек! — громко крикнул Ханс, с трудом ковыляя за нею, так как ремешок на его коньках развязался.

Хильда повернулась, приложив руку к глазам, чтобы защитить их от солнца, и Хансу почудилось, будто она плывет к нему по воздуху, все ближе, ближе…

— Мы не можем взять эти деньги, — задыхаясь, пробормотал Ханс, — хоть и знаем, что вы дали их от чистого сердца.

— Почему же? — спросила Хильда краснея.

— Потому, — ответил Ханс, кланяясь, как паяц, но устремив гордый взгляд принца на высокую, стройную девочку, — что мы их не заработали.

Хильда была находчива. Она еще раньше заметила на шее у Гретель красивую деревянную цепочку.

— Вырежьте мне цепочку, Ханс, вот такую, как у вашей сестры.

— Это я сделаю с радостью, юфроу. У нас дома есть кусок тюльпанового дерева: оно красивое, как слоновая кость. Вы завтра же получите цепочку.

И он торопливо попытался вернуть деньги Хильде.

— Нет—нет, — возразила Хильда решительным тоном, — эти деньги — ничтожная плата за такую цепочку!

И она умчалась, обгоняя самых быстроногих конькобежцев.

Ханс удивленно и долго смотрел ей вслед, чувствуя, что спорить с ней бесполезно.

— Пусть так, — пробормотал он, то ли про себя, то ли обращаясь к своей верной тени — Гретель. — Значит, придется мне поработать усердно, не теряя ни минуты. Пожалуй, до полуночи просижу, если только мама не запретит жечь свечу, но цепочку кончу… Деньги можно оставить у себя, Гретель.

— Что за милая девочка! — воскликнула Гретель, восторженно хлопая в ладоши. — Слушай, Ханс, значит, недаром аист свил гнездо у нас на крыше прошлым летом! Помнишь, как мама сказала, что он принесет нам счастье, и как она плакала, когда Янзоон Кольп застрелил его? И она сказала, что Янзоону это принесет горе. И вот счастье к нам пришло наконец—таки! Теперь, Ханс, если мама пошлет нас завтра в город, ты сможешь купить коньки на рынке.

Ханс покачал головой:

— Барышня дала нам деньги на покупку коньков, но, если я заработаю их, Гретель, они пойдут на шерсть. Тебе нужна теплая кофта.

— О—о! — крикнула Гретель в неподдельном отчаянии. — Не купить коньков! Да ведь я мерзну вовсе не так уж часто. Мама говорит, что в жилах бедных детей кровь бежит вверх и вниз, напевая: «Я должна их согреть! Я должна их согреть!..» О Ханс, — продолжала она, чуть не всхлипывая, — не говори, что ты не купишь коньков, а то я заплачу… И вообще я хочу мерзнуть… то есть мне, право же, страшно тепло…

Ханс быстро взглянул на нее. Как истый голландец, он приходила ужас при виде слез, да и любого проявления чувств и пуще всего боялся смотреть в голубые глаза сестренки, залитые слезами.

— Пойми, — воскликнула Гретель, догадавшись, что преимущество на ее стороне, — я буду страшно огорчена, если ты не купишь коньков! Мне они не нужны, я не такая жадная. Я хочу, чтобы ты купил коньки себе. А когда я подрасту, они пригодятся и мне… Ну—ка, Ханс, сосчитай монеты. Видал ты когда—нибудь столько денег?

Ханс задумчиво перебирал монеты на ладони. Никогда в жизни ему так страстно не хотелось иметь коньки. О состязаниях он слышал еще до разговора с Хильдой и по—мальчишески жаждал случая испытать свои силы вместе с другими ребятами. Он не сомневался, что на хороших стальных лезвиях легко обгонит большинство мальчиков на канале. Возражения Гретель казались ему убедительными. С другой стороны, он знал, что ей, такой маленькой, но сильной и гибкой, стоит только неделю потренироваться на хороших лезвиях, и она будет бежать лучше Рихи Корбес или даже Катринки Флак… Как только эта мысль пришла ему в голову, он принял решение. Если Гретель не хочет кофты, она получит коньки.

— Нет, Гретель, — ответил он наконец, — я могу и подождать. Когда—нибудь я накоплю денег и достану себе хорошую пару коньков. А на эти деньги купишь коньки ты.

Глаза у Гретель засияли радостью, но она сразу же заспорила снова, хоть и не очень настойчиво:

— Барышня дала деньги тебе, Ханс. Если их возьму я, это будет очень скверно с моей стороны.

Ханс решительно тряхнул головой и зашагал вперед, а его сестренка то шла, то бежала за ним вприпрыжку, чтобы не отстать. Они уже сняли свои деревянные полозья и спешили домой — рассказать матери радостные новости.

— Слушай, я знаю, как надо сделать! — весело закричала вдруг Гретель. — Купи такие коньки, которые тебе будут немножко малы, а мне велики, и мы сможем кататься на них по очереди. То—то будет славно, правда? — И Гретель снова захлопала в ладоши.

Бедный Ханс! Соблазн был велик, но стойкий юноша поборол его:

— Глупости, Гретель! С большими коньками у тебя ничего не выйдет. Ты и на этих—то спотыкалась, как слепой цыпленок, пока я не обточил концы. Нет, тебе нужна паpa как раз по ноге, и ты вплоть до двадцатого должна пользоваться всяким удобным случаем, чтобы тренироваться. Моя маленькая Гретель завоюет приз — серебряные коньки!

При одной мысли о такой возможности Гретель не смогла удержаться от восторженного смеха.

— Ханс! Гретель! — послышался знакомый голос.

— Идем, мама!

Они поспешили домой, и Ханс все время подбрасывал монеты на ладони.

Во всей Голландии не нашлось бы такого гордого и счастливого юноши, как Ханс Бринкер, когда он на другой день следил глазами за сестрой, которая ловко скользила, носясь туда—сюда среди конькобежцев, заполнивших под вечер весь канал. Добрая Хильда подарила ей теплую кофту, а тетушка Бринкер починила и привела в приличный вид ее рваные башмаки. Раскрасневшись от удовольствия и совершенно не замечая устремленных на нее недоумевающих взглядов, малютка стрелой носилась взад и вперед, чувствуя себя так, словно сверкающие лезвия у нее на ногах внезапно превратили всю землю в сказочную страну. В ее благородной душе непрестанно звучало: «Ханс, милый добрый Ханс!»

— Бейдендондер! (Клянусь громом!) — воскликнул Питер ван Хольп, обращаясь к Карлу Схуммелю. — Неплохо катается эта малютка в красной кофте и заплатанной юбке. Гунст! (Черт возьми!) Можно сказать, что у нее пальцы на пятках и глаза на затылке! Смотри—ка! Вот будет здорово, если она примет участие в состязаниях и побьет Катринку Флак!

— Тсс! Не так громко — остановил его Карл, насмешливо улыбаясь. — Эта барышня в лохмотьях—любимица Хильды ван Глек. Сверкающие коньки — ее подарок, если не ошибаюсь.

— Ах, вот как! — воскликнул Питер с сияющей улыбкой: Хильда была его лучшим другом. — Значит, она и тут успела сделать доброе дело!

И мейнхеер ван Хольп, выписав на льду двойную восьмерку, а потом огромную букву «П», сделал прыжок, выписал букву «X» и покатил дальше, не останавливаясь, пока не очутился рядом с Хильдой.

Взявшись за руки, они катались вместе, сначала смеясь, потом спокойно разговаривая вполголоса.

Как ни странно, Питер ван Хольп вскоре пришел к неожиданному заключению, что его сестренке необходимо иметь точь—в–точь такую деревянную цепочку, как у Хильды.

Два дня спустя, в канун праздника святого Николааса, Ханс, успевший сжечь три свечных огарка и вдобавок порезать себе большой палец, стоял на базарной площади в Амстердаме и покупал еще пару коньков — для себя!

Глава V. Тени в доме

Милая тетушка Бринкер! Как только убрали со стола после скудного обеда, она в честь святого Николааса надела свое праздничное платье. «Это порадует детей», — подумала она и не ошиблась. За последние десять лет праздничное платье надевалось очень редко; а раньше, когда его хозяйку знали во всей округе и называли хорошенькой Мейтье Кленк, оно хорошо служило и красовалось на многих танцевальных вечеринках и ярмарках. Платье хранилось в старом дубовом сундуке, и теперь детям лишь изредка позволялось взглянуть на него. Полинявшее и поношенное, им оно казалось роскошным. Плотно облегающий лиф был из синего домотканого сукна; его квадратный вырез открывал белую полотняную рубашечку, собранную вокруг шеи; красно—коричневая юбка была оторочена по подолу черной полосой. В шерстяных вязаных митенках, в нарядном чепчике, который, не в пример будничному, позволял видеть волосы, мать казалась Гретель чуть ли не принцессой; а Ханс, глядя на нее, превратился в степенного и благонравного молодого человека.

Заплетая свои золотистые косы, девчурка в пылу восхищения чуть не плясала вокруг матери.

— Ой, мама, мама, мама, какая же ты хорошенькая!.. Смотри, Ханс, прямо картинка, правда?

— Прямо картинка, — весело согласился Ханс, — прямо картинка… Только мне не нравятся эти штуки у нее на руках — вроде чулок.

— Тебе не нравятся митенки, братец Ханс! Но ведь они очень удобные… Смотри, они закрывают все красные места на коже… Ах, мама, какая у тебя белая рука там, где кончается митенка! Белее моей, гораздо белей! Послушай, мама, лиф тебе узок. Ты растешь! Ты положительно растешь!

Тетушка Бринкер рассмеялась:

— Он был сшит очень давно, милочка, когда талия у меня была не толще мутовки. А как тебе нравится чепчик? — И она повернула голову сначала в одну сторону, потом в другую.

— Ах, ужасно нравится, мама! Он такой кра—си—и–вый! Гляди, на тебя отец смотрит!

Неужели отец действительно смотрел на мать? Да, но — бессмысленным взглядом. Его вроу вздрогнула, обернулась к нему, и что—то похожее на румянец заиграло у нее на щеках, а глаза испытующе сверкнули. Но загоревшийся взгляд ее тотчас же погас.

— Нет—нет, — вздохнула она, — он ничего не понимает. Ну—ка, Ханс, — и слабая улыбка вновь мелькнула у нее на губах, — не стой так целый день, уставившись на меня: ведь в Амстердаме тебя ждут новые коньки.

— Ах, мама, — отозвался он, — тебе нужно столько разных разностей! Зачем мне покупать коньки?

— Глупости, сынок! Тебе дали денег или дали работу, — это все равно, чтобы ты смог купить себе коньки. Иди же, пока солнце еще высоко.

— Да, и не задерживайся, Ханс! — рассмеялась Гретель. — Нынче вечером мы с тобой посостязаемся на канале, если мама отпустит.

Уже на пороге Ханс обернулся и сказал:

— На твоей прялке нужно сменить подножку, мама.

— Ты сам можешь сделать ее, Ханс.

— Могу. На это денег не надо. Но тебе нужны и шерсть, и перья, и мука, и…

— Ладно, ладно! Хватит. На твое серебро всего не купишь. Ах, сынок, если бы деньги, которые у нас украли, вдруг вернулись сегодня, в этот радостный день накануне праздника святого Николааса, как бы мы обрадовались! Еще вчера вечером я молилась доброму святому…

— Мама! — с досадой перебил ее Ханс.

— А почему бы и нет, Ханс? Стыдно тебе упрекать меня за это. Ведь я поистине такая же набожная протестантка, как и любая благородная дама, что ходит в церковь. И если я иногда обращаюсь к доброму святому Николаасу, так ничего худого в этом нет. Подумать только! На что это похоже, если я не могу помолиться святому без того, чтобы мои родные дети на меня не напали! А ведь он как раз покровитель мальчиков и девочек… Замолчи! Жеребенок кобылу не учит!

Ханс слишком хорошо знал свою мать, чтобы возражать ей хоть словом, когда голос ее становился таким резким и пронзительным, как сейчас (а это случалось всякий раз, как она заговаривала о пропавших деньгах), поэтому он сказал ласково:

— А о чем ты просила доброго святого Николааса, мама?

— Я просила, чтобы он не давал ворам спать ни минуты, пока они не вернут денег, если только это в его силах; или же чтобы он прояснил наш разум и мы сами смогли найти деньги. В последний раз я видела их за день до того, как ваш милый отец расшибся… Впрочем, тебе это хорошо известно, Ханс.

— Это мне известно, мама, — грустно ответил он, — ты чуть не перевернула весь дом, пока искала их.

— Да, но все напрасно, — жалобно промолвила мать. — Как говорится: тот найдет, кто спрятал.

Ханс вздрогнул.

— А ты думаешь, отец мог бы сообщить о них что—нибудь? — спросил он с таинственным видом.

— Конечно, — ответила тетушка Бринкер, кивнув. — То есть я так думаю, но это еще ничего не значит. На этот счет я меняю свои мнения чуть ли не каждый день. Может, отец отдал деньги за те большие серебряные часы, что у нас хранятся с того самого дня. Но нет… этому я никогда не поверю.

— Часы не стоят и четверти этих денег, мама.

— Конечно, нет, а твой отец до самой последней минуты был рассудительным человеком. Он был такой степенный и бережливый, что не стал бы делать глупости.

— Но откуда же у нас эти часы, вот чего я не могу понять, — пробормотал Ханс не то про себя, не то обращаясь к матери.

Тетушка Бринкер покачала головой и бросила скорбный взгляд на мужа, который сидел, тупо уставившись в пол. Гретель стояла рядом с ним и вязала.

— Этого мы никогда не узнаем, Ханс. Я много раз показывала часы отцу, но для него они все равно что картофелина. В тот страшный вечер он пришел домой ужинать, передал мне часы и велел бережно хранить их, покуда он сам их не попросит. Едва он открыл рот, чтобы добавить еще что—то, к нам ворвался Броом Клаттербоост и сказал, что плотина в опасности. Ах! Страшна была вода в том году в неделю святой троицы! Мой хозяин схватил свои инструменты и убежал. Последний раз видела я его тогда в здравом уме. В полночь его принесли домой полумертвого; голова у него, бедного, была вся порезана и разбита. Со временем лихорадка прошла, но разум к нему не вернулся, нет… Ему становилось все хуже и хуже с каждым днем… Никогда мы ничего не узнаем…

Ханс все это слышал и раньше. Не раз он видел, как мать в дни острой нужды вынимала часы из тайника, почти решившись продать их, но так и не поддалась этому искушению.

«Нет, Ханс, — говорила она, — мы ведь еще не умираем с голоду. Не будем же нарушать доверие отца!»

Сейчас сын ее вспомнил несколько таких случаев и тяжело вздохнул. Потом покатил кусочек воска по столу в сторону Гретель и сказал:

— Да, мама, ты молодец, что сохранила часы… Многие давным—давно променяли бы их на золото.

— И тем позорнее для них! — негодующе воскликнула тетушка Бринкер. — Я бы так не поступила. К тому же знатные господа до того несправедливы к нам, бедным людям, что, стоило бы им увидеть такую ценную вещь у нас в руках, они, — даже расскажи мы им все, — чего доброго, заподозрили бы отца в…

Щеки Ханса залились гневным румянцем:

— Они не посмели бы это сказать, мама! Посмей они только… я бы…

Он сжал кулак, видимо решив, что последние слова этой фразы слишком страшны, чтобы произнести их в присутствии матери.

Тетушка Бринкер улыбнулась сквозь слезы, гордясь негодованием сына:

— Ах, сынок, ты честный, славный мальчик… С часами мы никогда не расстанемся. Перед смертью дорогой ваш отец, быть может, придет в себя и спросит о них.

— Придет в себя, мама! — повторил Ханс. — Придет в себя… и узнает нас?

— Да, сынок, — почти шепотом ответила мать. — Такие случаи бывали.

За разговором Ханс чуть не позабыл о том, что собирался идти в Амстердам. Мать редко говорила с ним так откровенно. Теперь он чувствовал себя не только ее сыном, но и ее другом, ее советчиком.

— Ты права, мама, с часами мы не должны расставаться. Мы всегда будем хранить их ради отца. Да и деньги, может, найдутся, когда—нибудь… неожиданно.

— Никогда! — воскликнула тетушка Бринкер, рывком снимая последнюю петлю со спицы и тяжело роняя недоконченное вязанье на колени. — И думать нечего! Тысяча гульденов! И все пропали в один день! Тысяча гульденов… Ох! И куда они только девались? Если они пропали дурным путем, вор признался бы в этом перед смертью… Он не посмел бы умереть с таким преступлением на душе!

— Может, он еще не умер, — сказал Ханс, стараясь успокоить ее. — Может, мы когда—нибудь узнаем о нем.

— Ах, дитя, — промолвила мать другим тоном, — какому вору взбрело бы в голову прийти сюда? У нас в доме, слава богу, всегда было чисто и опрятно, но небогато; ведь мы с отцом все экономили да экономили, чтобы скопить кое—что, как говорится: «Понемножку, да часто, — вот и сумка полна». Так оно взаправду и вышло. Кроме того, у отца уже были немалые деньги, полученные за работу в Хеернохте во время большого наводнения. Каждую неделю мы откладывали гульден, а то и больше — ведь отец работал сверхурочно и получал немалую плату за свой труд. Каждую субботу вечером мы сколько—нибудь добавляли к отложенным деньгам, не считая того времени, когда ты, Ханс, болел лихорадкой и когда родилась Гретель. Наконец кошелек был так набит, что я заштопала старый чулок, и мы начали класть деньги в него. Теперь мне кажется, будто денег в нем набралось до самого верху — и всего за несколько недель. В те годы жалованье платили хорошее, если рабочий кое—что смыслил в технике. Чулок все наполнялся медью и серебром… и золотом тоже. Ну да, можешь открыть глаза еще шире, Гретель. Я, бывало, со смехом говорила отцу, что не из бедности ношу свое старое платье… А чулок все наполнялся… и был так туго набит, что я не раз, проснувшись ночью, тихонько вставала и при лунном свете шла пощупать его. Потом на коленях благодарила господа за то, что со временем дети мои получат хорошее образование, а отец сможет отдохнуть от своих трудов на старости лет. Порой за ужином мы с отцом поговаривали, что хорошо бы, мол, заново переделать камин и построить хороший зимний хлев для коровы. Но мой хозяин метил куда выше этого. «Большой парус ловит ветер, — говорил он. — Скоро мы сможем позволить себе все, что захотим…» И потом мы вместе распевали песни, пока я мыла посуду. Ах… «На тихом море за рулем легко…» С утра до ночи не было у меня никаких огорчений. Каждую неделю отец вынимал чулок, клал туда деньги, а сам смеялся и целовал меня, пока мы вместе завязывали тесемки… Ступай—ка, Ханс! Сидишь тут разинув рот, а день на исходе! — резко закончила тетушка Бринкер, краснея при мысли о том, что слишком откровенно говорила с сыном. — Давно пора тебе в путь.

Ханс все время сидел, устремив серьезный взгляд на мать. Теперь он встал и спросил почти шепотом:

— А ты когда—нибудь пыталась, мама?..

Мать поняла его:

— Да, сынок, часто. Но отец только смеется или смотрит на меня так странно, что у меня пропадает охота спрашивать. Когда в прошлую зиму ты и Гретель заболели лихорадкой и хлеб у нас почти вышел, а я ничего не могла заработать — ведь я боялась, как бы вы не умерли, пока меня не будет дома, — ох, как я тогда старалась! Я гладила его по голове и шептала ему о деньгах ласково, как котенок: «Где они?.. У кого они?..» Все напрасно! Он только дергал меня за рукав и бормотал такую чепуху, что вся кровь у меня застывала. Под конец, когда Гретель лежала белее снега, а ты бредил на кровати, я крикнула ему, и мне казалось, что должен же он услышать меня: «Рафф, где наши деньги? Знаешь ты что—нибудь о деньгах, Рафф? О деньгах в кошельке и чулке, что в большом сундуке лежали?» Но это было все равно, что говорить с камнем… это было…

Голос матери звучал так странно и глаза ее так горели, что Ханс, снова встревоженный, положил ей руку на плечо.

— Успокойся, мама, — сказал он. — Забудем об этих деньгах. Я уже большой и сильный. Гретель тоже очень ловкая и работящая. Скоро мы опять будем зажиточными. Знаешь, мама, для меня и Гретель приятней видеть тебя веселой и радостной, чем иметь все серебро, сколько его есть на свете… Ведь правда, Гретель?

— Мама знает это, — ответила Гретель всхлипывая.

Глава VI. Лучи солнца

Волнение детей и поразило и обрадовало тетушку Бринкер, так как оно доказывало их любовь и преданность. Бывает, что красивые дамы в знатных домах вдруг улыбнутся так ласково, что их улыбка озарит все вокруг. Но далеко ей до той святой материнской улыбки, какой тетушка Бринкер попыталась развеселить своих бедно одетых детей в убогом домишке. Она пожалела, что, не считаясь с ними, так много говорила о своем горе. Покраснев и приободрившись, она поспешно вытерла глаза и посмотрела на детей так, как может смотреть только мать:

— Ну и ну! Хорошенькие у нас разговоры! А ведь праздник святого Николааса вот—вот наступит! Не мудрено, что пряжа колет мне пальцы. Слушай, Гретель, возьми эту монетку и, пока Ханс будет покупать коньки, купи себе вафлю на рынке.

— Позволь мне остаться дома с тобой, мама, — сказала Гретель, подняв глаза, блестевшие сквозь слезы. — Вафлю мне купит Ханс.

— Как хочешь, дочка… И вот что, Ханс: подожди минутку. Еще три ряда — и я закончу свое вязанье, а ты получишь пару самых лучших чулок на свете, хотя пряжа чуть—чуть грубовата, и продашь их чулочнику на улице Хейрен—грахт. Выручишь три четверти гульдена, если хорошенько поторгуешься. В такой мороз и впрямь есть хочется: купи четыре вафли. Так и быть, отпразднуем день святого Николааса.

Гретель захлопала в ладоши:

— Вот будет хорошо! Анни Боуман рассказывала мне, как будут пировать в богатых домах нынче вечером. Но нам тоже будет весело! Ханс купит себе красивые новые коньки… и вафель покушаем. Вот счастье—то! Смотри не раскроши их, братец Ханс! Хорошенько заверни да поосторожней засунь под куртку, а куртку застегни.

— Конечно, — отозвался Ханс, приняв чрезвычайно суровый вид от удовольствия и сознания собственной значительности.

— Ах, мама! — вскричала Гретель в бурном восторге. — Скоро тебе придется возиться с отцом, а сейчас ты только вяжешь. Так расскажи нам все—все про святого Нпколааса!

Тетушка Бринкер рассмеялась, увидев, что Ханс повесил на место шапку и приготовился слушать.

— Ни к чему, ребята, — сказала она, — ведь я вам много раз о нем рассказывала.

— Расскажи опять! Ох, пожалуйста, расскажи опять! — воскликнула Гретель, усевшись на чудесную деревянную скамеечку, которую Ханс смастерил для матери в день ее рождения.

Ханс тоже был очень не прочь послушать рассказ, но не хотел показаться ребячливым и потому стоял у камина, с небрежным видом размахивая своими старыми коньками.

— Ну что ж, дети, слушайте, но больше никогда не будем так вот зря проводить время среди бела дня. Подними свой клубок, Гретель, и вяжи носок, пока я буду рассказывать. Как говорится: «Уши навостри, а сложа руки не сиди»… Святой Николаас, надо вам знать, замечательный святой! Он печется о благе моряков, но больше всего он любит мальчиков и девочек. Так вот, однажды, когда он еще жил на земле, один азиатский купец послал своих трех сыновей в большой город — Афины — учиться.

— А что, Афины в Голландии, мама? — спросила Гретель.

— Не знаю, дочка. Должно быть, что так.

— Нет, мама, — почтительно возразил Ханс. — Мы давно проходили это на уроках географии. Афины в Греции.

— Пускай, — согласилась мать, — не все ли равно? Может быть, Греция принадлежит нашему королю, почем знать? Так или иначе, этот богатый купец послал своих мальчиков в Афины. По дороге они остановились на ночлег в захолустной гостинице, решив снова отправиться в путь поутру. Ну вот, одеты они были очень хорошо… может быть, в бархат и шелк, какие носят дети богатых людей, а кушаки у них были набиты деньгами… Что же сделал злой хозяин гостиницы? Он задумал убить мальчиков да забрать себе их деньги и хорошее платье. И вот в эту ночь, когда все на свете спали, он встал и убил всех троих.

Гретель стиснула руки и вздрогнула, а Ханс постарался принять такой вид, будто слушать про убийства и грабежи для него привычное дело.

— И это было еще не самое худшее… — продолжала тетушка Бринкер, медленно работая спицами и стараясь не сбиться со счета петель, — это было еще не самое худшее. Злодей хозяин пошел и разрезал тела мальчиков на маленькие кусочки, а потом бросил в огромную кадку с рассолом, чтобы продать их под видом соленой свинины.

— Ой! — воскликнула Гретель, пораженная ужасом, хотя она не раз слышала эту историю.

Ханс сохранял невозмутимое спокойствие и, казалось, думал, что в подобных случаях самое лучшее, что можно сделать, — это именно засолить убитых.

— Да, он их засолил, и можно было сказать, что мальчикам пришел конец. Но нет! В ту ночь святому Николаасу было чудесное видение: он увидел, как хозяин гостиницы режет на куски сыновей купца. Спешить ему, конечно, было незачем — ведь он был святой, но утром он пошел в гостиницу и обвинил хозяина в убийстве. Тогда злой хозяин признался во всем и упал на колени, моля о прощении. Он так раскаивался, что даже попросил святого воскресить мальчиков.

— И святой воскресил их? — спросила Гретель в радостном волнении, хотя отлично знала, каков будет ответ.

— Конечно. Соленые куски вмиг срослись, и мальчики выскочили из кадки с рассолом целые и невредимые. Они упали к ногам святого Николааса, и он благословил их и… Ох! Господи помилуй, Ханс, если ты не уйдешь сию минуту, ты не успеешь вернуться дотемна!

Тетушка Бринкер с трудом перевела дух и совсем расстроилась. Ведь не было еще случая, чтобы ее дети когда—нибудь просидели вот так целый час при дневном свете, ничего не делая, и мысль о такой трате времени привела ее в ужас. Стремясь наверстать потерянное, она заметалась по комнате, спеша изо всех сил. Она швырнула брусок торфа в огонь, сдула невидимую пыль со стола и вручила Хансу довязанные чулки — все это в одно мгновение.

— Ну же, Ханс, — сказала она мальчику, когда он замешкался в дверях, — что тебя задерживает, милый?

Ханс поцеловал мать в полную щеку, все еще румяную и свежую, несмотря на все горести:

— Моя мама лучше всех на свете, и я очень рад, что буду иметь коньки, но… — и, застегивая свою куртку, он бросил взволнованный взгляд на больного отца, скорчившегося у очага, — если бы я на свои деньги мог привезти из Амстердама меестера, чтобы он посмотрел отца… может быть, он помог бы…

— Меестер не придет, Ханс, даже предложи ты ему вдвое больше. А и придет — все равно не поможет. Ах, сколько гульденов я когда—то истратила на лечение, но милый добрый отец так и не пришел в себя! Божья воля! Иди, Ханс, и купи коньки.

Ханс ушел с тяжелым сердцем, но так как сердце это было молодо и билось в юношеской груди, то уже спустя пять минут он стал насвистывать. Мать сказала ему: «милый», и этого было совершенно достаточно, чтобы превратить для него пасмурный день в солнечный. Голландцы, говоря друг с другом, обычно не употребляют ласковых обращений, как, например, французы или немцы. Но тетушка Бринкер в девичьи свои годы жила в Гейдельберге (где делала вышивки для одного семейства) и услышанные там ласковые слова привезла сюда, в свою сдержанную семью; эти слова она произносила только в порыве горячей любви и нежности.

Поэтому ее фраза: «Что тебя задерживает, милый?» — снова и снова звучала, как песня, в ушах Ханса под аккомпанемент его свиста, и мальчику казалось, что в пути его ждет удача.

Глава VII. Ханс добивается своего

До Брука — этой деревни с тихими, безукоризненно чистыми улицами, замерзшими ручьями, желтыми кирпичными мостовыми и веселыми деревянными домиками — было уже рукой подать. Чистота и парадность цвели в ней пышным цветом; что же касается ее жителей, можно было подумать, что они или спят, или умерли.

Ни один след не осквернял посыпанных песком тротуаров, украшенных затейливыми узорами из голышей и морских раковин. Все ставни были закрыты так плотно, словно воздух и солнечный свет считались здесь ядом, а массивные парадные двери открывались не иначе, как по случаю свадьбы, крестин или похорон.

Облака табачного дыма спокойно плавали по скрытым от посторонних глаз комнатам, и даже дети, которые могли бы оживить улицы, или готовили уроки в укромных уголках, или катались на коньках по соседнему каналу. Кое—где в садах стояли павлины и волки, но они были не из плоти и крови, — это были подстриженные в виде животных буксовые деревья, и они, казалось, сторожили усадьбы, зеленея от ярости. Бойкие автоматы — утки, женщины и спортсмены — лежали спрятанные в летних домиках, ожидая весны, когда их заведут и они поспорят в живости со своими владельцами; а блестящие черепичные крыши, выложенные мозаикой дворы и отполированные украшения домов, сверкая, посылали безмолвный привет небу, не омраченному ни пылинкой.

Ханс подбрасывал на ладони свои серебряные квартье и смотрел на деревню, раздумывая, правда ли, что некоторые обитатели Брука так богаты, что, как он не раз слышал, даже кухонная посуда у них из чистого золота. Он видел на рынке сладкие сырки, которые продавала мевроу ван Стооп, и знал, что эта высокомерная особа наживает на них много блестящих серебряных гульденов. Но неужто, думал он, сливки у нее отстаиваются в золотых кринках? Неужто она собирает их золотой шумовкой? Неужто у ее коров, когда они стоят в зимних хлевах, хвосты действительно подвязаны лентами?

Такие мысли мелькали у него в голове, когда он обратился лицом к Амстердаму, расположенному в пяти милях, на той стороне замерзшего Ая. На канале лед был отличный, но деревянные коньки Ханса, которые он так скоро собирался бросить, жалобно скрипели, словно прощаясь с хозяином, пока он подвигался вперед, то скользя, то шаркая ногами.

И кого же увидел Ханс, пересекая Ай, как не скользившего ему навстречу знаменитого доктора Букмана, самого известного в Голландии врача—хирурга? Ханс никогда не встречался с ним, но видел его гравированные портреты в витринах многих амстердамских лавок. Это лицо не забывалось. Доктор, тощий и длинный (хоть он и был чистокровный голландец), со строгими голубыми глазами, поджатыми губами, словно говорившими: «Улыбки запрещены», — казался не слишком веселым и общительным и вообще не таким человеком, с которым хорошо воспитанный юноша решился бы заговорить без особо важной причины.

Но Ханса побуждал к этому голос, которому он не повиновался лишь редко, — его собственная совесть.

«Вот идет лучший в мире врач, — шептал голос. — Сам бог послал его. Ты не имеешь права покупать коньки, если на эти деньги можешь пригласить такого знаменитого доктора, чтобы он помог твоему отцу!»

Деревянные коньки торжествующе скрипнули. Сотни чудесных стальных лезвий сверкнули в воображении Ханса и исчезли. Ему почудилось, что деньги жгут ему пальцы. Старый доктор казался чрезвычайно мрачным и неприступным. У Ханса комок подступил к горлу, но все же у него хватило голоса, чтобы, поравнявшись с доктором, крикнуть:

— Мейнхеер Букман!

Великий человек остановился и, выпятив тонкую нижнюю губу, оглянулся, хмуря брови.

Но Ханс уже решил добиться своего.

— Мейнхеер, — проговорил он, задыхаясь и подкатывая поближе к грозному доктору, — я знаю, вы не кто иной, как прославленный хирург Букман. Я хочу просить вас о великой милости…

— Хм! — фыркнул доктор, готовясь ускользнуть от назойливого юноши. — Дайте пройти… у меня нет денег… никогда не подаю нищим.

— Я не нищий, мейнхеер! — гордо возразил Ханс и с важным видом показал доктору свою крошечную кучку серебра. — Я хочу посоветоваться с вами насчет моего отца. Он жив, но все равно что мертвец. Голова у него не работает, речь бессмысленная, но он не болен. Он упал с плотины.

— Как? Что? — выкрикнул доктор, начиная прислушиваться.

Ханс сбивчиво рассказал ему все, что знал об отце, раз или два смахнув слезинку, и закончил серьезным тоном:

— Пожалуйста, посмотрите его, мейнхеер. Тело у него здоровое… а вот разум… Я знаю, этих денег мало, но возьмите их, мейнхеер, а я заработаю еще… обязательно заработаю… Обещаю работать на вас всю жизнь, если вы только вылечите моего отца!

Что случилось со старым доктором? Что—то светлое, как солнечный луч, промелькнуло на его лице. Глаза его увлажнились и подобрели; рука, только что сжимавшая палку, словно собираясь нанести удар, теперь тихонько легла на плечо Ханса.

— Спрячь свои деньги, мальчик, мне они не нужны… Отца твоего мы посмотрим… Боюсь только, что случай безнадежный. Как ты сказал… сколько времени прошло с тех пор?

— Десять лет, мейнхеер! — воскликнул Ханс, сияя внезапно пробудившейся надеждой.

— Так! Случай трудный, но я посмотрю твоего отца. Сейчас скажу когда… Сегодня я отправляюсь в Лейден. Вернусь через неделю, тогда и жди меня. Где вы живете?

— В миле к югу от Брука, мейнхеер, близ канала. Лачужка у нас бедная, ветхая. Любой из тамошних ребят укажет ее вашей чести, — добавил Ханс, тяжело вздыхая. — Все они побаиваются нашей лачуги, называют ее: «дом идиота».

— Так, так, — сказал доктор и заспешил дальше, ласково кивнув Хансу через плечо. — Я приду.

«Безнадежный случай, — бормотал он про себя, — но малый мне нравится. Глаза его напоминают глаза моего бедного Лоуренса… К черту! Неужели я никогда не забуду этого негодяя?!» И, нахмурившись еще больше, чем обычно, доктор молча продолжал свой путь.

А Ханс снова покатил к Амстердаму на скрипящих деревянных коньках; снова пальцы его перебирали монеты в кармане; снова мальчишеский свист невольно слетал с его губ.

«Не поспешить ли домой, — раздумывал он, — чтобы сообщить радостную весть?.. Или сначала купить вафли и новые коньки? Фью—ю! Пожалуй, покачу дальше»,

Глава VIII. Знакомит нас с Якобом Постом и его двоюродным братом

В канун праздника святого Николааса Ханс и Гретель провели вечер очень весело. Месяц ярко светил, и, хотя тетушка Бринкер сама себя убедила в том, что ее муж неизлечим, она так обрадовалась предстоящему визиту меестера, что вняла мольбам детей и отпустила их покататься часок перед сном.

Ханс был в восторге от своих новых коньков и, стремясь показать Гретель, как прекрасно они «работают», выписывал на льду такие фигуры, что девочка стискивала руки в безмолвном восхищении. Брат и сестра были здесь не одни, но никто из катавшихся по льду, видимо, не замечал их.

Братья ван Хольп и Карл Схуммель изо всех сил соревновались в резвости. Из четырех пробегов Питер ван Хольп вышел победителем в трех. Поэтому Карл, и всегда—то не очень любезный, сейчас был настроен отнюдь не благодушно. Он вознаграждал себя, насмехаясь над маленьким Схиммельпеннинком, а тот, как самый младший, кротко сносил насмешки и хоть старался держаться поближе к товарищам, но не чувствовал себя полноправным членом их компании. И вдруг Карлом овладела новая мысль — вернее, он сам овладел ею и пошел в атаку на приятелей.

— Слушайте, ребята, давайте не пустим на состязания этих оборванцев, что живут в «доме идиота»! Хильда сошла с ума, когда затеяла все это. Катринка Флак и Рихи Корбес прямо бесятся, как вспомнят, что им предстоит состязаться с какой—то нищей девчонкой! И что до меня, я их не осуждаю. А насчет парня… если мы считаем себя настоящими мужчинами, мы не потерпим самой мысли о том…

— Конечно, нет! — перебил Карла Питер ван Хольп, притворяясь, что превратно понял его слова. — А как же иначе? Ни один человек, считающий себя настоящим мужчиной, не станет отводить двух хороших конькобежцев только потому, что они бедняки!

Карл как бешеный завертелся на месте.

— Легче на поворотах, милейший! И будь любезен не подсказывать другим. В другой раз лучше и не пытайся!

— Ха—ха—ха! — расхохотался маленький Воостенвальберт Схиммельпеннинк, предвкушая неминуемую драку и не сомневаясь, что, когда дело дойдет до кулаков, его любимец Питер поколотит дюжину таких заносчивых мальчишек, как Карл.

Но что—то в глазах Питера побудило Карла перенести свой гнев на более слабого противника. Он в ярости налетел на Вооста:

— А ты чего визжишь, звереныш? Костлявая селедка, коротышка—обезьяна с длинным именем вместо хвоста!

Несколько мальчиков, стоявших и катавшихся поблизости, криком выразили одобрение этому храброму остроумию, и Карл, полагая, что враги его побеждены, отчасти вернул себе хорошее расположение духа. Однако он благоразумно решил отныне выступать против Ханса и Гретель только в отсутствие Питера.

В эту минуту на канале появился друг Питера Якоб Поот. Лица его еще нельзя было рассмотреть, но так как он был самым тучным мальчиком во всей округе, то ошибиться было невозможно.

— Эге, вот и толстяк! — воскликнул Карл. — А с ним кто—то еще, какой—то тощий малый, чужой…

— Ха—ха—ха! Точь—в–точь хорошая свиная грудинка, — вскричал Людвиг: — прослойка мяса, прослойка жира!

— Это англичанин, двоюродный брат Якоба, — вставил Воост, радуясь возможности сообщить новость. — Это его двоюродный брат, англичанин. У него такое смешное коротенькое имя: Бен Добс. Он гостит у них и уедет только после больших состязаний.

Все это время ребята кружились, повертывались, катались и, не прекращая разговора, спокойно выписывали на своих коньках всевозможные замысловатые фигуры. Но теперь они остановились и, поеживаясь от морозного ветра, поджидали приближавшихся к ним Якоба Поота и его друга.

— Это мой двоюродный брат, ребята, — сказал Якоб отдуваясь, — Бенджамин Добс. Он Джон Буль и будет участвовать в состязаниях.

Все по—мальчишески столпились вокруг новых пришельцев, и Бенджамин очень скоро решил, что голландцы, несмотря на их диковинное лопотание, славные парни.

Сказать правду, Якоб, представляя своего двоюродного брата, произнес: «Пеншамин Допс» и назвал его «Шон Пуль». Но я перевожу все разговоры наших юных друзей и потому считаю нужным воспроизводить английские имена правильно, а не так, как их произносили ребята.

Вначале юный Добс чувствовал себя очень неловко среди приятелей своего двоюродного брата. Хотя почти все они изучали английский и французский, однако стеснялись говорить на этих языках, а Бен, пытаясь говорить по—голландски, делал много смешных ошибок. Он заучил, что «вроу» значит жена, а «йа» — значит «да», «споорвег» — железная дорога, «стоомбот» — пароход, «опхаальбрюгген» — подъемные мосты, «бейтен плаастен» — дачи, «мейнхеер» — господин, «твеегевегт» — поединок, «копер» — медь, «задель» — седло, но из этих слов он не мог составить ни одной фразы, так же как не находил случая воспользоваться длинным списком фраз, заученных им по учебнику «Голландские диалоги». Темы этих диалогов были очень интересны, но мальчики никогда не касались их.

Как и тот бедняга, который выучился по учебнику Оллендорфа спрашивать на безукоризненном немецком языке: «Вы видели рыжую корову моей бабушки?» — но, приехав в Германию, обнаружил, что ему не представится случая расспросить об этом интересном животном, Бен понял, что усвоенная им книжная голландская речь не помогает ему так, как он надеялся.

Но совместное катание на коньках сметает все преграды, поставленные языком. Поэтому Бен вскоре почувствовал, что он уже близко знаком со всеми мальчиками, и, когда Якоб (пересыпая свою речь французскими и немецкими словами — для удобства Бена) рассказывал об одном замечательном проекте, который они разработали, юный англичанин уже не стеснялся время от времени вставлять «йа» или непринужденно кивать головой.

Проект был и впрямь замечательный, к тому же теперь представлялся очень удобный случай провести его в жизнь, ибо учеников, как всегда, распустили на праздник святого Николааса и вдобавок еще на четыре дня, чтобы произвести генеральную уборку школьного здания.

Якоб и Бен получили разрешение отправиться в длинное путешествие на коньках — не больше не меньше, как в Гаагу, столицу Голландии, а от Брука до нее примерно пятьдесят миль.

— Ну, ребята, — добавил Якоб, рассказав о своем проекте, — кто отправится с нами?

— Я! Я! — возбужденно закричали все мальчики.

— И я тоже! — осмелился крикнуть маленький Воостенвальберт.

— Ха—ха—ха! — расхохотался Якоб, держась за толстые бока и тряся пухлыми щеками. — Ты тоже отправишься? Такой карапуз? Эх ты, малютка, да ведь ты еще носишь подушечки!

Надо вам сказать, что в Голландии маленькие дети носят на голове под каркасом из китового уса и лент тонкие подушечки, предохраняющие от ушибов при падении. День, когда перестают их носить, отмечает границу между младенчеством и детством. Воост уже несколько лет назад достиг этой высокой ступени, и стерпеть оскорбление, нанесенное ему Якобом, оказалось выше его сил.

— Думай, о чем говоришь? — пискнул он. — Лучше сам постарайся когда—нибудь сбросить свои подушки — они у тебя на всех частях тела!

— Ха—ха—ха! — громко захохотали все мальчики, кроме Добса, который ничего не понял.

— Ха—ха—ха! — громче всех рассмеялся сам Якоб. — Это мой жир… йа… он говорит, я ношу подушки из жира! — объяснил Бону добродушный толстяк.

Острота Вооста имела такой успех, что все единогласно решили принять его в компанию, если только его родители согласятся.

— Спокойной ночи! — протянул осчастливленный малыш, катясь домой во весь дух.

— Спокойной ночи!

— В Хаарлеме мы остановимся, Якоб, и покажем твоему двоюродному брату большой орган! — оживленно заговорил Питер ван Хольп. — В Лейдене тоже найдется много чего посмотреть. Сутки проведем в Гааге — там живет моя замужняя сестра, она очень обрадуется нам, — а на следующее утро отправимся домой.

— Ладно! — кратко ответил Якоб, мальчик не очень разговорчивый.

Людвиг смотрел на брата с восторженным восхищением:

— Молодец, Пит! Ну и мастер ты на всякие проекты! Мама обрадуется не меньше нас, когда узнает, что мы лично передадим ее привет сестре ван Генд… Ой, как холодно! — добавил он. — Так холодно, что голова с плеч валится. Пойдемте—ка лучше домой.

— Ну и что же, что холодно, неженка ты этакий! — вскричал Карл, усердно выписывая для упражнения фигуру, которую он называл «двойным лезвием». — Хорошо бы мы сейчас катались, будь теперь так же тепло, как в декабре прошлого года! Неужели не ясно, что, если б эта зима не была на редкость холодной да еще ранней, нам не пришлось бы отправиться в путешествие?

— А я считаю на редкость холодным сегодняшний вечер, — сказал Людвиг. — Ой, какой мороз! Кто куда, а я домой!

Питер ван Хольп вынул золотые часы луковицей и, повернув их к лунному свету, насколько ему позволяли окоченевшие пальцы, вскричал:

— Слушайте, уже почти восемь часов! Сейчас явится святой Николаас, а я хочу посмотреть, как будут на него дивиться малыши. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи! — закричали все и, сорвавшись с места, помчались, крича, распевая песни и хохоча.

А где же были Гретель и Ханс?

Ах, как внезапно порой кончается радость!

Они катались около часа, держась в стороне от прочих, совершенно довольные друг другом. И Гретель только успела воскликнуть: «О, Ханс, как чудесно, как хорошо! Подумать только, теперь у нас обоих есть коньки! Говорю тебе, это аист принес нам счастье!» — как вдруг они услышали что—то…

Это был крик, очень слабый крик. Никто на канале не обратил на него внимания; Ханс догадался сразу, что случилось. Гретель увидела при лунном свете, как он побледнел и поспешно сорвал с себя коньки.

— Отец! — крикнул Ханс. — Он испугал маму!

И Гретель побежала следом за ним к дому со всей быстротой, на какую была способна.

Глава IX. Праздник святого Николааса

Мы все знаем, что еще до того, как рождественская елка заняла подобающее ей место в домашнем быту нашей родины Америки, некий «развеселый старый эльф» в санках, запряженных «восемью крошечными северными оленями», привозил множество игрушек на крыши наших домов и затем спускался по дымовой трубе, чтобы наполнить чулки детей, с надеждой вывешенные ими у камина. Друзья величали его «Санта—Клаус», а наиболее близкие осмеливались называть «Старый Ник». Говорят, он впервые пришел к нам из Голландии. Несомненно, так оно и было; но, подобно многим другим иностранцам, он, высадившись на наш берег, резко изменил свои повадки. В Голландии святой Николаас — настоящий святой и зачастую появляется там в полном парадном облачении: в расшитых одеждах, сверкающих золотом и драгоценными камнями, в митре, с посохом и в перчатках, украшенных самоцветами. В Америке веселый Санта—Клаус является 25 декабря — в рождественское утро. В Голландии святой Николаас посещает землю 5 декабря, в день своего праздника. Рано утром 6–го он раздает детям сласти, игрушки и прочие сокровища, затем пропадает на целый год.

В день рождества голландцы только ходят в церковь, а потом в гости к родственникам. Зато в канун праздника святого Николааса голландская детвора просто с ума сходит от радостного ожидания. Надо, впрочем, сказать, что для некоторых ожидание не очень приятно, так как святой любит говорить правду в глаза, и, если кто—нибудь из ребят в этом году вел себя плохо, он не постесняется сказать об этом. Иногда он приносит под мышкой березовую розгу и советует родителям задать детям головомойку вместо сладостей и трепку вместо игрушек.