1

Медея Мендес, урожденная Синопли – если не считать ее младшей сестры Александры, перебравшейся в Москву в конце двадцатых годов, – осталась последней чистопородной гречанкой в семье, поселившейся в незапамятные времена на родственных Элладе таврических берегах. Была она также в семье последней, сохранившей приблизительно греческий язык, отстоявший от новогреческого на то же тысячелетнее расстояние, что и древнегреческий отстоял от этого средневекового понтийского, только в таврических колониях сохранившегося наречия.

Ей давно уже не с кем было говорить на этом изношенном полнозвучном языке, родившем большинство философских и религиозных терминов и сохранившем изумительную буквальность и первоначальный смысл слов: и поныне на этом языке прачечная зовется катаризма, перевозка – метафорисис и стол – трапеза.

Таврические греки – ровесники Медеи либо вымерли, либо были выселены, а сама она осталась в Крыму, как сама считала, по Божьей милости, но отчасти благодаря своей вдовьей испанской фамилии, которую оставил ей покойный муж, веселый еврей-дантист, человек с мелкими, но заметными недостатками и большими, но глубоко скрытыми достоинствами.

Овдовела она давно, но больше не выходила замуж, храня верность образу вдовы в черных одеждах, который ей очень пришелся.

Первые десять лет она носила все исключительно черное, впоследствии смягчилась до легкого белого крапа или мелкого горошка, все по черному. Черная шаль не по-русски и не по-деревенски обвивала ее голову и была завязана двумя длинными узлами, один из которых лежал на правом виске. Длинный конец шали мелкими античными складками свешивался на плечи и прикрывал морщинистую шею.

Глаза ее были ясно-коричневыми и сухими, темная кожа лица тоже была в сухих мелких складочках.

Когда она в белом хирургическом халате с застежкой сзади сидела в крашеной раме регистратурного окна поселковой больнички, то выглядела словно какой-то не написанный Гойей портрет.

Размашисто и крупно вела она всякую больничную запись, так же размашисто и крупно ходила по окрестной земле, и ей было нетрудно встать в воскресенье до света, отмахать двадцать верст до Феодосии, отстоять там обедню и вернуться домой к вечеру.

Для местных жителей Медея Мендес давно уже была частью пейзажа. Если не сидела она на своем табурете в белой раме регистратурного окна, то непременно маячила ее темная фигура либо в восточных холмах, либо на каменистых склонах к западу от Поселка.

Ходила она не праздно, была собирательницей шалфея, чабреца, горной мяты, барбариса, грибов, шиповника, но не упускала также и сердоликов, и слоистых стройных кристаллов горного хрусталя, и старинных темных монет, которыми полна была тусклая почва этой скромной сценической площадки всемирной истории.

Вся округа, ближняя и дальняя, была известна ей, как содержимое собственного буфета. Она не только помнила, где и когда можно взять нужное растение, но и отмечала про себя, как с десятилетиями медленно меняется зеленая одежда: заросли горной мяты спускаются вдоль весенних промоин восточного склона Киян-горы, вымирает барбарис от едкой болезни, съедающей нижние ветви, а цикорий, напротив, идет в подземное наступление, и корневища его душат легкие весенние цветы. Крымская земля всегда была щедра к Медее, дарила ей свои редкости. Зато и Медея благодарно помнила каждую из своих находок вместе с самыми незначительными обстоятельствами времени, места и всеми оттенками испытанного когда-то чувства – начиная от первого июля девятьсот шестого года, когда маленькой девочкой обнаружила посреди заброшенной дороги на Ак-Мечеть «ведьмино кольцо» из девятнадцати некрупных, совершенно одинаковых по размеру грибов с бледновато-зелеными шляпками, местной разновидности белого. Венцом же ее находок, не имеющих пищевой ценности, был плоский золотой перстень с помутневшим аквамарином, выброшенный к ее ногам утихающим после шторма морем на маленьком пляже возле Коктебеля двадцатого августа шестнадцатого года, в день ее шестнадцатилетия. Кольцо это она носила и по сей день, оно глубоко вросло в палец и уже лет тридцать не снималось.

Своими подошвами она чувствовала благосклонность здешних мест. Ни на какие другие края не променяла бы она этой приходящей в упадок земли и выезжала из Крыма за всю свою жизнь дважды, в общей сложности на шесть недель.

Родом она была из Феодосии, вернее, из огромного, некогда стройного дома в греческой колонии, давно слившейся с феодосийской окраиной. Ко времени ее рождения дом потерял изначальную стройность, разросся пристройками, террасами и верандами, отвечая этим ростом на бурное увеличение семьи, случившееся в первое десятилетие так весело начинавшегося века.

Этот бурный рост семьи сопровождался постепенным разорением деда, Харлампия Синопли, богатого негоцианта, владельца четырех торговых кораблей, приписанных к новому в ту пору Феодосийскому порту. Старый Харлампий, к старости утративший ненасытно-огненную алчность, только диву давался, отчего это судьба, пытая его многолетним ожиданием наследника, шестикратным рождением мертвых младенцев и бессчетными выкидышами у обеих его жен, так щедро награждала потомством его единственного сына Георгия, которого он выколотил себе после тридцатилетних трудов. Но может, в этом была заслуга второй жены – Антониды, которая по обету дошла до Киева, а родив и выкормив сына, до смерти держала благодарственный пост. А может, многоплодие его сына шло от рыжей тощей невестки Матильды, привезенной им из Батума, вошедшей в их дом скандально непорожней и рожавшей с тех пор раз в два года, в конце лета, с космически-непостижимой точностью, по круглоголовому младенцу.

Старый Харлампий по мере рождения внуков слабел, добрел и утратил к концу жизни вместе с богатством даже и самый образ властного, жестокого и талантливого купца. Но кровь его оказалась сильной, не растворялась в других потоках, и те из его потомков, которых не перемолотило кровожадное время, унаследовали от него и крепость натуры, и талант, а всем известная его жадность в мужской линии проявлялась большой энергией и страстью к строительству, а у женщин, как у Медеи, оборачивалась бережливостью, повышенным вниманием к вещи и изворотливой практичностью.

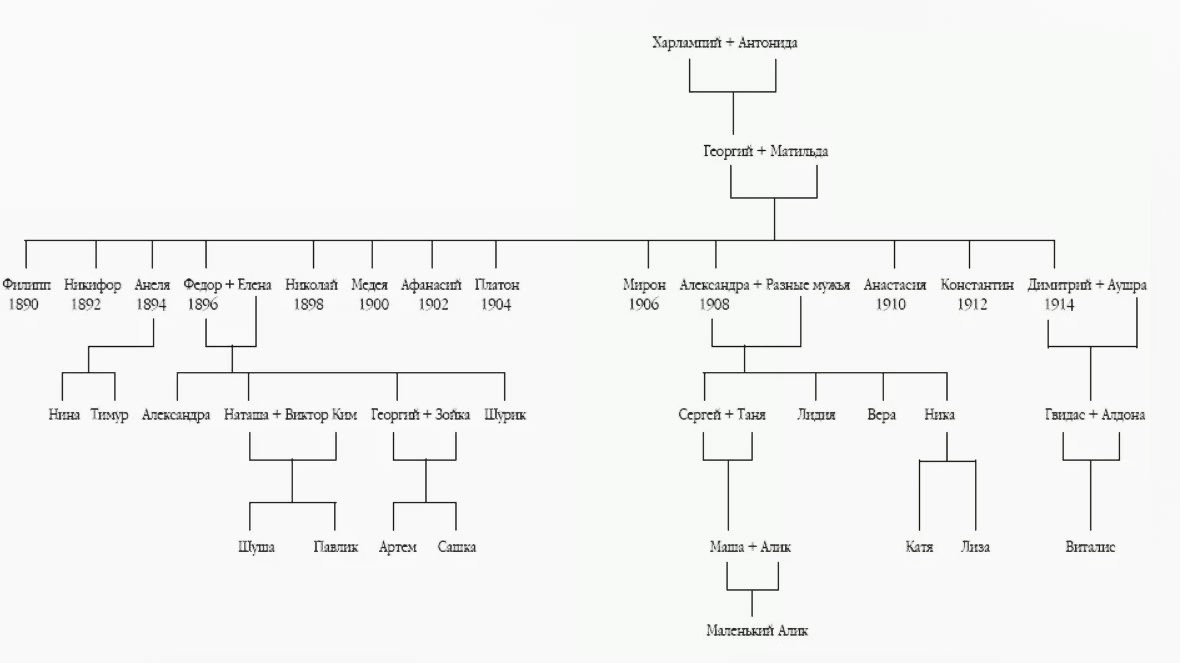

Семья была столь благословенно велика, что являла бы собой прекрасный объект для генетика, интересующегося распределением наследственных признаков. Генетика не нашлось, зато сама Медея, со свойственным ей стремлением все привести к порядку, к системе, от чайных чашек на столе до облаков в небе, не однажды в своей жизни забавлялась, выстраивая своих братьев и сестер в шеренгу по усилению рыжести – разумеется, в воображении, поскольку она не помнила, чтобы вся семья собиралась вместе. Всегда кто-нибудь из старших братьев отсутствовал… Материнский медный оттенок проявлялся так или иначе у всех, но только сама Медея и младший из братьев, Димитрий, были радикально рыжими. У Александры, по-домашнему – Сандрочки, волосы были сложного цвета красного дерева, даже и с пламенем.

Выскакивал иногда укороченный дедов мизинец, который доставался почему-то только мальчикам, да бабушкина приросшая мочка уха и исключительная способность к ночному видению, которой, между прочим, обладала и Медея. Все эти родовые особенности и еще несколько менее ярких играли в потомстве Харлампия.

Даже семейная плодовитость расщепилась на две линии: одни, как Харлампий, годами не могли произвести на свет хоть самого малого ребеночка, другие, напротив, сыпали в мир красноголовую мелочь, не придавая этому большого значения. Сам Харлампий с десятого года лежал на феодосийском греческом кладбище, на самой высокой его точке, с видом на залив, где до самой второй войны шлепали последние два его парохода, приписанные, как и прежде, к Феодосийскому порту.

Спустя много лет бездетная Медея собирала в своем доме в Крыму многочисленных племянников и внучатых племянников и вела над ними свое тихое ненаучное наблюдение. Считалось, что она всех их очень любит. Какова бывает любовь к детям у бездетных женщин, трудно сказать, но она испытывала к ним живой интерес, который к старости даже усиливался.

Сезонными наплывами родни Медея не тяготилась, как не тяготилась и своим осенне-зимним одиночеством. Первые племянники приезжали обыкновенно в конце апреля, когда после февральских дождей и мартовских ветров появлялась из-под земли крымская весна в лиловом цветении глициний, розовых тамарисков и китайски желтого дрока.

Первый заезд обычно бывал кратким, несколько праздничных майских дней, кое-кто дотягивал до девятого. Потом небольшая пауза, и в двадцатых числах мая съезжались девочки – молодые матери с детьми дошкольного возраста.

Поскольку племянников было около тридцати, график составляли еще зимой – больше двадцати человек четырехкомнатный дом не выдерживал.

Феодосийские и симферопольские шоферы, промышлявшие курортным извозом, отлично знали дом Медеи, иногда делали ее родне небольшую скидку, но оговаривали, что в дождь наверх не повезут, высадят в Нижнем Поселке.

Медея не верила в случайность, хотя жизнь ее была полна многозначительных встреч, странных совпадений и точно подогнанных неожиданностей. Однажды встреченный человек через многие годы возвращался, чтобы повернуть судьбу, нити тянулись, соединялись, делали петли и образовывали узор, который с годами делался все яснее.

В середине апреля, когда, казалось, погода установилась, выдался сумрачный день, похолодало, пошел темный дождь, обещавший обернуться снегом.

Задернув занавески, Медея довольно рано зажгла свет и, бросив в свою умную печурку, которая брала мало топлива, но давала много тепла, горсть хвороста и два полена, разложила на столе изношенную простыню и прикидывала: то ли порезать ее на кухонные полотенца, то ли, вырезав рваную середину, сшить из нее детскую простыню?

В это время в дверь крепко постучали. Она открыла. За дверью стоял молодой человек в мокром плаще и меховой шапке.

Медея приняла его за одного из редких племянников и впустила в дом.

– Вы Медея Георгиевна Синопли? – спросил молодой человек, и Медея поняла, что он не из родни.

– Да, это я, хотя уже сорок лет ношу другую фамилию, – улыбнулась Медея. Молодой человек был приятной наружности, со светлыми глазами и черными жидкими усиками, отпущенными книзу. – Раздевайтесь…

– Извините, я как снег на голову… – Он стряхивал жидкий снежок с мокрой шапки. – Равиль Юсупов, из Караганды…

Все дальнейшее, что произошло в этот вечер и в ночь, было изложено Медеей в письме, написанном, вероятно, на следующий день, но так и не отправленном.

Много лет спустя оно попало в руки племянника Георгия и объяснило ему загадку совершенно неожиданного завещания, найденного им в той же пачке бумаг и помеченного одиннадцатым апреля семьдесят шестого года. Письмо было следующее:

«Дорогая Еленочка! Хотя я отправила тебе письмо всего неделю тому назад, произошло одно событие, которое действительно выходит из ряда вон, и об этом я и хочу тебе рассказать. Это из тех историй, начало которым положено давным-давно. Ты помнишь, конечно, возчика Юсима, который привез тебя с Армик Тиграновной в Феодосию в декабре восемнадцатого года? Представь себе, меня разыскал его внук через феодосийских знакомых. Удивительно, что и по сей день можно разыскать человека в большом городе без всяких адресных книг. История для наших мест довольно обыкновенная: их выселили из Алушты после войны, когда Юсима уже не было в живых. Мать Равиля отправили в Караганду – это при том, что отец этих ребятишек погиб на фронте. Молодой человек с детства знает об этой истории – я имею в виду вашу эвакуацию – и помнит даже сапфировое кольцо, которое ты тогда Юсиму в благодарность подарила… Мать Равиля многие годы носила его на руке, а в самые голодные времена променяла на пуд муки. Но это была только предварительная часть разговора, который, скажу тебе откровенно, меня глубоко тронул. Всплыло в памяти то, о чем мы не так уж любим вспоминать: мытарства тех лет. Потом Равиль мне открыл, что он участник движения за возвращение татар в Крым, что они давно уже начали и официальные, и неофициальные шаги.

Он расспрашивал меня о старом татарском Крыме с жадностью, даже вытащил магнитофон и записывал, чтобы мои рассказы могли услышать его узбекские и казахские татары. Я рассказывала ему, что помнила о бывших моих соседях по Поселку, о Галии, о Мустафе, о дедушке Ахмете-арычнике, который с рассвета до заката чистил здешние арыки, каждую соринку, как из глаза, вытаскивал, о том, как выселяли здешних татар, в два часа, не дав и собраться, и как Шура Городовикова, партийная начальница, сама их выселяла, помогала вещи складывать и плакала в три ручья, а на другой день ее разбил удар – и она уже перестала быть начальницей, а лет десять еще ковыляла по своей усадьбе с кривым лицом и невнятной речью. В наших местах и при немцах, хотя у нас не немцы, а румыны стояли, ничего такого не было. Хотя, я знаю, евреев брали, но не в наших местах.

Рассказала я ему и про то, как в сорок седьмом, в половине августа, пришло повеление вырубить здешние ореховые рощи, татарами посаженные. Как мы ни умоляли, пришли дурни и срубили чудесные деревья, не дав и урожая снять. Так и лежали эти убитые деревья, все ветви в недозрелых плодах, вдоль дороги. А потом пришел приказ их пожечь. Таша Лавинская из Керчи тогда у меня гостила, и мы сидели и плакали, глядя на этот варварский костер.

Память у меня, слава богу, еще хорошая, все держит, и мы разговаривали за полночь, даже выпили. Старые татары, как помнишь, вина не брали. Уговорились, что назавтра я его поведу по здешним местам, все покажу. И тут он мне высказал свою тайную просьбу – купить ему дом в Крыму, но на мое имя, потому что татарам, оказывается, домов не продают, есть на этот счет специальный указ от сталинских еще времен.

Помнишь ли, Еленочка, каков был Восточный Крым при татарах? А Внутренний? Какие в Бахчисарае были сады! А сейчас по дороге в Бахчисарай ни деревца: все свели, все уничтожили… Только я постелила Равилю в Самониной комнате, как слышу – машина к дому подъехала. Через минуту – стучат. Он грустно так посмотрел на меня: „Это за мной, Медея Георгиевна“.

Лицо у него сделалось усталым до крайности, и я поняла, что не такой уж он и молодой, за тридцать, пожалуй. Он вытянул из магнитофона ленту, бросил в печь: „Неприятности у вас будут, простите меня. Я скажу им, что просто на ночлег зашел, и все…“ Ленточка эта, весь мой длинный рассказ, вмиг пшикнула.

Пошла я открывать – стоят двое. Один из них – Петька Шевчук, сын здешнего рыбака Ивана Гавриловича. Он мне, наглец, говорит: „Паспортная проверка. Не пускаете ли жильцов?“

Ну, я ему отпустила по первое число: как ты смеешь в дом ко мне ночью вламываться?! Нет, не пускаю жильцов, но сейчас в доме у меня гость, и пусть они отправляются куда им будет угодно и до утра меня не беспокоят. Свинья такая, посмел в мой дом прийти. Если ты помнишь, я всю войну больничку продержала, здесь вообще, кроме меня, никаких медицинских сил не было. Сколько я ему фурункулов перелечила, а один был в ухе, пришлось вскрывать. Я чуть от страха не умерла: шутка ли, пятилетний ребенок – и все признаки мозгового поражения, а я кто – фельдшер! Ответственность какая… Они повернулись и ушли, но машина не уехала, стоит возле дома наверху, мотор выключили.

А мальчик мой татарский, Равиль, улыбается спокойно: „Спасибо, Медея Георгиевна, вы необыкновенно мужественный человек, редко такие встречаются. Жаль, что вы мне не покажете завтра ни долину, ни восточные холмы. Но я сюда приеду еще, времена переменятся, я уверен“.

Достала я еще одну бутылку вина, и спать мы уже не ложились, беседовали. Потом пили кофе, а когда рассвело, он умылся, я ему испекла лепешку, консервы дала московские, с лета еще оставшиеся, но он не взял: все равно, говорит, отберут. Проводила его до калитки, до самого верха. Дождь кончился, так хорошо. Петька возле машины стоит, и второй с ним рядом. Простились мы с Равилем, а у них уже и дверка распахнута. Вот, Еленочка, какая история приключилась. Да, шапку он свою забыл. Ну, я думаю, и хорошо. Может, повернется еще вспять, вернутся татары и отдам я ему шапку-то? Право, это было бы по справедливости. Ну, как Бог рассудит. А пишу я тебе так спешно вот по какой причине: хотя я никогда в жизни ни в какие политические истории не попадала, Самоня был по этой части специалист, но, представь себе, вдруг в конце жизни, во времена послаблений, к старухе придерутся? Чтоб ты знала, где меня искать. Да, в прошлом письме забыла тебя спросить, пришелся ли тебе новый слуховой аппарат. Хотя, признаться, мне кажется, что большая часть того, что говорят вокруг, не стоит того, чтобы слышать, и ты не много теряешь. Целую тебя. Медея».

Был конец апреля. Медеин виноградник был вычищен, огород уже напыжился всеми своими грядками, а в холодильнике два дня как лежала разрезанная на куски гигантская камбала, которую принесли ей знакомые рыбаки.

Первым появился племянник Георгий с тринадцатилетним сыном Артемом. Сбросив рюкзак, Георгий стоял посреди дворика, морщился от прямого сильного солнца и вдыхал сладкий, густой запах.

– Режь да ешь, – сказал он сыну, но тот не понял, о чем идет речь.

– Вон Медея белье вешает, – указал Артем.

Дом Медеи стоял в самой верхней части Поселка, но усадьба была ступенчатая, террасами, с колодцем в самом низу. Там между большим орехом и старым айлантом была натянута веревка, и Медея, проводящая обыкновенно свой обеденный перерыв в хозяйственных хлопотах, развешивала густо посиненное белье. Темно-синие тени гуляли по голубому полотну латаных простыней, простыни медленно, парусообразно выгибались, грозя развернуться и уплыть в грубо-синее небо.

«Бросить бы все к черту и купить здесь дом, – думал Георгий, спускаясь вниз к тетке, которая их все еще не заметила. – А Зойка как хочет. Взял бы Темку, Сашку…»

Последние десять лет именно это приходило ему в голову в первые минуты в крымском доме Медеи…

Медея наконец заметила Георгия с сыном, бросила в пустой таз последнюю свернутую жгутом простыню, распрямилась:

– А, приехали… Второй день жду… Сейчас, сейчас я подымусь, Георгиу.

Одна только Медея звала его так, на греческий лад. Он поцеловал старуху, она провела ладонью по родным черным с медью волосам, погладила и второго:

– Вырос.

– А можно там посмотреть, на двери? – спросил мальчик.

Дверная коробка была по бокам вся иссечена многочисленными зарубками – дети метили рост.

Медея прицепила последнюю простыню, и она полетела, накрыв собой половину детского облачка, случайно забредшего в голое небо.

Георгий подхватил пустые тазы, и они пошли наверх: черная Медея, Георгий в мятой белой рубашке и Артем в красной майке.

А из соседской усадьбы через чахлый и кривой совхозный виноградник следили за ними Ада Кравчук, ее муж Михаил и их постоялица из Ленинграда, белая мышка Нора.

– Здесь народу собирается – тьма! Мендесихина родня. Вон Георгий приехал, он всегда первый, – не то с одобрением, не то с раздражением пояснила Ада постоялице.

Георгий был всего несколькими годами моложе Ады, в детские годы они вместе хороводились, и Ада теперь недолюбливала его за то, что сама она постарела, расквашнела, а он все молод и только-только седину стал набирать.

Нора завороженно смотрела в ту сторону, где сходились балка, горушка, завивалась какая-то длинная складка земли и там, в паху, стоял дом с черепичной крышей и звенел промытыми окнами навстречу трем стройным фигурам – черной, белой и красной… Она любовалась устройством пейзажа и думала с благородной грустью: «Написать бы такое… Нет, не справиться мне…»

Была она художница, кончила училище не совсем блестяще, однако кое-что у нее получалось: акварельные летучие цветы – флоксы, сирени, легкие полевые букеты. Вот и теперь, приехав только что сюда на отдых, она приглядывалась к глициниям и предвкушала, как поставит одни кисти, совсем без листьев, в стеклянную банку, на розовую скатерть и, когда дочка будет днем спать, сядет рисовать на заднем дворике… Однако этот изгиб пространства, его сокровенный поворот волновал ее, побуждал к работе, которая самой же и казалась не по плечу. А три фигуры поднялись к дому и скрылись из виду…

На маленькой площадке, как раз посередине между крыльцом и летней кухней, Георгий распаковывал две привезенные им коробки, а Медея распоряжалась, что куда нести. Момент был ритуальный. Каждый приезжающий привозил подарки, и Медея принимала их как будто не от своего имени, а от имени дома.

Четыре наволочки, два заграничных флакона с жидким мылом для мытья посуды, хозяйственное мыло, которого в прошлом году не было, а в этом появилось, консервы, кофе – все это приятно волновало старуху. Она разложила все по шкафам и комодам, велела не раскрывать без нее вторую коробку и убежала на службу. Обеденный перерыв уже окончился, а опаздывать она обычно себе не позволяла.

Георгий поднялся на самый верх теткиных угодий, где, как сторожевая башня, возвышалась сооруженная покойным Мендесом деревянная будка уборной, вошел в нее и сел без малейшей надобности на отскобленное деревянное сиденье. Огляделся. Стояло ведерко с золой, поломанный ковшик при нем, висела на стене выцветшая картонная инструкция по пользованию уборной, написанная еще Мендесом, со свойственным ему простодушным остроумием. Заканчивалась она словами: «Уходя, оглянись, чиста ли твоя совесть…» Георгий задумчиво глядел поверх короткой, закрывающей лишь нижнюю часть уборной двери в образовавшееся выше прямоугольное оконце и видел двойную цепь гор, опускающуюся довольно резко вниз, к далекому лоскуту моря и развалинам древней крепости, различимым лишь острым глазом, да и то в ясную погоду. Он любовался этой землей, ее выветренными горами и сглаженными предгорьями, она была скифская, греческая, татарская и хотя теперь стала совхозной и давно тосковала без человеческой любви и медленно вымирала от бездарности хозяев, история все-таки от нее не уходила, витала в весеннем блаженстве и напоминала о себе каждым камнем, каждым деревом… Среди племянников давно уже было договорено: лучший на свете вид открывается из Медеиного сортира.

А под дверью переминался с ноги на ногу Артем, чтобы задать отцу вопрос, который – сам знал – задавать сейчас не стоило, но, дождавшись, когда отец вышел, все-таки спросил:

– Пап, а когда на море пойдем?

Море было довольно далеко, и потому обычные курортники ни в Нижнем Поселке, ни тем более в Верхнем не селились. Отсюда либо ездили на автобусе в Судак, на городской пляж, либо ходили в дальние бухты, за двенадцать километров, и это была целая экспедиция, иногда на несколько дней, с палатками.

– Что ты как маленький! – разозлился Георгий. – Какое сейчас море? Собирайся, на кладбище сходим…

На кладбище идти Артему не хотелось, но выбора у него теперь не оставалось, и он пошел надевать кеды. А Георгий взял холщовую сумку, положил в нее немецкую саперную лопатку, подумал немного над банкой краски-серебрянки, но медленное это дело решил оставить на следующий раз. С вешалки в сарае он сдернул линялую шляпу из солдатского среднеазиатского комплекта, им же когда-то сюда привезенного, стукнул шляпой о колено, выбив облако мельчайшей пыли, и, заперев дверь дома, сунул ключ под известный камень, мимоглядно порадовавшись этому треугольному камню с одним раздвоенным углом – он помнил его с детства.

Георгий, в прошлом геолог, шел легким и длинным профессиональным шагом, за ним семенил Артем. Георгий не оглядывался, спиной видел, как торопится Артем, сбиваясь с шага на бег.

«Не растет, в Зойку пойдет», – с привычным огорчением подумал Георгий.

Младший сын, трехлетний Саша, был ему гораздо милей своим набыченным бесстрашием и непробиваемым упрямством, обещавшим превратиться во что-то бесспорно более мужское, чем этот неуверенный в себе и болтливый, как девочка, первенец. Артем же боготворил отца, гордился его столь явной мужественностью и уже догадывался, что никогда не станет таким сильным, таким спокойным и уверенным, и сыновняя его любовь была горько-сладкой.

Но теперь настроение у Артема стало прекрасным, как если бы он уговорил отца пойти на море. Он и сам не вполне понимал, что важно было не море, а выйти вдвоем с отцом на дорогу, еще не пыльную, а свежую и молодую, и идти с ним куда угодно, пусть и на кладбище.

Кладбище шло от дороги на подъем. Наверху была разрушенная татарская часть с остатками мечети – восточный склон был христианским, но после выселения татар христианские захоронения стали переползать на татарскую сторону, как будто и мертвые продолжали неправедное дело изгнания.

Вообще-то предки Синопли покоились на старом феодосийском кладбище, но к тому времени оно уже было закрыто, а отчасти и снесено, и Медея с легким сердцем похоронила мужа-еврея здесь, подальше от своей матери. Рыжая Матильда, добрая во всех отношениях христианка, истовая православная, недолюбливала мусульман, боялась евреев и шарахалась от католиков. Неизвестно также, что она думала о прочих буддистах и даосах, если о таковых слыхала.

Над могилой Медеиного мужа стоял обелиск со звездой в навершии и разляпистой надписью на цоколе: «Самуил Мендес, боец ЧОН, член партии с 1914 года. 1890–1952».

Надпись соответствовала воле покойного, высказанной им задолго до смерти, вскоре после войны, звезду Медея несколько переосмыслила, выкрасив серебрянкой заодно и острие, на которое она была насажена, отчего та приобрела шестой, перевернутый луч и напоминала рождественскую, как ее изображали на старинных открытках, а также наводила и на другие ассоциации.

Слева от обелиска стояла маленькая стела с овальной фотографией круглолицего, улыбающегося умными узкими глазами Павлика Кима, приходившегося Георгию родным племянником и утонувшего в пятьдесят четвертом году на городском судакском пляже на глазах у матери, отца и деда – старшего Медеиного брата Федора.

Придирчивому глазу Георгия не удалось найти неполадки – Медея, как всегда, его опередила: ограда была покрашена, цветник вскопан и засажен дикими крокусами, взятыми на восточных холмах.

Георгий для порядка укрепил бровку цветника, потом обтер штык лопаты, сложил ее и бросил в сумку. Молча посидели отец с сыном на низкой лавочке, Георгий выкурил сигарету. Артем не прерывал отцовского молчания, и Георгий благодарно положил руку ему на плечо.

Солнце клонилось к западному хребту, нацеливаясь в ложбинку между двумя круглыми горками Близнецами, как шар в лузу. В апреле солнце садилось между Близнецами, сентябрьское солнце уходило за горизонт, распарывая себе брюхо о шлык Киян-горы.

Год от года высыхали источники, вымирали виноградники, приходила в упадок земля, которую он исходил еще мальчиком, и только профили гор держали облик этого края, и Георгий любил их, как можно любить лицо матери или тело жены, – наизусть, с закрытыми глазами, навсегда.

– Пошли, – бросил он сыну и начал спуск к дороге, шагая напрямик, не замечая обломков каменных плит с арабской вязью.

Артему сверху показалось, что серая дорога внизу движется как эскалатор в метро, он даже приостановился от удивления:

– Пап! – И тут же засмеялся: это шли овцы, заполняя буроватой массой всю дорогу и выплескиваясь на обочину. – Я думал, дорога движется.

Георгий понимающе улыбнулся…

Они смотрели на течение медленной овечьей реки и были не единственными, кто наблюдал за дорогой: метрах в пятидесяти на пригорке сидели две девочки, подросток и совсем маленькая.

– Давай обойдем стадо, – предложил Артем. Георгий согласно кивнул. Проходя совсем рядом с девочками, они увидели, что разглядывают они совсем не овец, а какую-то находку на земле. Артем вытянул шею: между двумя сухими плетьми каперсового куста торчком стояла змеиная кожа; цвета старческого ногтя, полупрозрачная, местами она была скручена, кое-где треснула, и маленькая девочка, боясь тронуть ее рукой, опасливо прикасалась к ней палочкой. Вторая же оказалась взрослой женщиной, это была Нора. Обе были светловолосые, обе в легких косынках, в длинных цветастых юбках и одинаковых кофточках с карманами.

Артем тоже присел возле змеиной КОЖИ:

– Пап, ядовитая была?

– Полоз, – пригляделся Георгий. – Здесь их много.

– Мы никогда такого не видели, – улыбнулась Нора. Она узнала в нем того утреннего, в белой рубашке.

– Я в детстве здесь однажды змеиную яму нашел. – Георгий взял в руки шуршащую шкуру и расправил ее. – Свежая еще.

– Неприятная вещица, – передернула плечом Нора.

– Я ее боюсь, – шепотом сказала девочка, и Георгий заметил, что мать и дочь уморительно похожи круглыми глазами и острыми подбородочками на котят.

«Какие милые малышки», – подумал Георгий и положил их страшную находку на землю.

– Вы у кого живете?

– У тети Ады, – ответила женщина, не отрывая глаз от змеиной кожи.

– А, – кивнул он, – значит, увидимся. В гости приходите, мы вон там… – Он махнул в сторону Медеиной усадьбы и, не оглядываясь, сбежал вниз.

Артем вприпрыжку понесся за ним.

Стадо тем временем прошло, и только арьергардная овчарка в полном безразличии к прохожим трусила по дороге, заваленной овечьим пометом.

– Ноги большие, как у слона, – с осуждением сказала девочка.

– Совсем не похож на слона, – возразила Нора.

– Я же говорю, не сам, а ноги, – настаивала девочка.

– Если хочешь знать, он похож на римского легионера. – Нора решительно наступила на змеиную кожу.

– На кого?

Нора засмеялась своей глупой привычке разговаривать с пятилетней дочкой как со взрослым человеком и поправилась:

– Не похож, не похож на римского легионера, они же брились, а он с бородой!

– А ноги как у слона…

* * *

Поздним вечером того же дня, когда Нора с Таней уже спали в отведенном им маленьком домике, а Артем свернулся по-кошачьи в комнате Мендеса, Медея сидела с Георгием в летней кухне. Обычно она перебиралась туда в начале мая, но в этом году весна была ранняя, в конце апреля стало совсем тепло, и она открыла и вымыла кухню еще до приезда первых гостей. К вечеру, однако, похолодало, и Медея надела выношенную меховую безрукавку, крытую старым бархатом, а Георгий накинул татарский халат, который уже много лет служил всей Медеиной родне. Кухня была сложена из дикого камня, на манер сакли, одна стена упиралась в подрытый склон холма, а низенькие, неправильной формы окна были пробиты с боков. Висячая керосиновая лампа мутным светом освещала стол, в круглом пятне света стояли последняя сбереженная Медеей для этого случая бутылка домашнего вина и початая бутылка яблочной водки, которую она любила.

В доме был давно заведен странный распорядок: ужинали обыкновенно между семью и восьмью, вместе с детьми, рано укладывали их спать, а к ночи снова собирались за поздней трапезой, столь не полезной для пищеварения и приятной для души. И теперь, в поздний час, переделав множество домашних дел, Медея и Георгий сидели в свете керосиновой лампы и радовались друг другу. У них было много общего: оба были подвижны, легки на ногу, ценили приятные мелочи и не терпели вмешательства в их внутреннюю жизнь.

Медея поставила на стол тарелку с кусочками жареной камбалы. Широта натуры забавным образом сочеталась у нее со скупостью: порции ее всегда были чуть меньше, чем хотелось бы, и она могла спокойно отказать ребенку в добавке, сказавши: «Вполне достаточно. Не наелся – возьми еще кусок хлеба».

Дети быстро привыкали к строгой уравниловке застолья, а те из племянников, кому уклад ее дома не нравился, сюда и не приезжали.

Подперев рукой голову, она наблюдала, как Георгий подкладывал в открытый очаг – примитивное подобие камина – небольшое поленце.

По верхней дороге проехала машина, остановилась и дала два хриплых сигнала. Ночная почта. Телеграмма. Георгий пошел наверх. Почтальонша была знакомая, шофер новый. Поздоровались. Она дала ему телеграмму:

– Что, съезжаются ваши?

– Да, пора уже. Как Костя-то?

– А чего ему сделается? То пьет, то болеет. Хорошая жизнь.

При свете фар он прочитал телеграмму: «приезжаем тридцатого ника маша дети».

Он положил телеграмму перед Медеей. Она, прочитав, кивнула.

– Ну что, тетушка, выпьем? – Он открыл початую бутылку, разлил по рюмкам.

«Как жаль, – думал он, – что они так быстро приезжают. Как хорошо бы пожить здесь вдвоем с Медеей».

Каждый из племянников любил пожить вдвоем с Медеей.

– Завтра с утра воздушку натяну, – сказал Георгий.

– Как? – не поняла Медея.

– Электричество на кухню проведу, – пояснил он.

– Да-да, ты уже давно собирался, – вспомнила Медея.

– Мать велела с тобой поговорить, – начал Георгий, но Медея отвела давно известный ей разговор:

– С приездом, Георгиу, – и взялась за рюмку.

– Только здесь я чувствую себя дома, – как будто пожаловался он.

– И потому каждый год пристаешь ко мне с этим глупым разговором, – хмыкнула Медея.

– Мать просила…

– Да я письмо получила. Глупости, конечно. Зима уже кончилась, впереди лето. В Ташкенте я не буду жить ни в зиму, ни в лето. И Елену к себе не приглашаю. В нашем возрасте места не меняют.

– Я в феврале там был. Мать постарела. По телефону с ней говорить теперь невозможно. Не слышит. Читает много. Газеты даже. Телевизор смотрит.

– Твой прадед тоже все газеты читал. Но тогда их не так много было. – И они надолго замолчали.

Георгий подбросил в огонь несколько хворостин, они сухо затрещали, в кухне стало светлей.

Как хорошо бы он жил здесь, в Крыму, если бы решился плюнуть на потерянные десять лет, на несостоявшееся открытие, недописанную диссертацию, которая всасывала его в себя как злая трясина, как только он к ней приближался, но зато, когда он уезжал из Академгородка, от этой трухлявой кучи бумаги, она почти переставала его занимать и сжималась в маленький темный комочек, про который он забывал… Построил бы дом здесь… Феодосийское начальство все знакомое, дети Медеиных друзей… Можно в Атузах или по дороге к Новому Свету, там маячит полуразрушенная чья-то дача – надо спросить чья…

Медея думала о том же. Ей хотелось, чтобы именно он, Георгий, вернулся сюда, чтобы опять Синопли жили в здешних местах…

Они медленно пили водку, старуха подремывала, а Георгий прикидывал, как бы он пробил артезианский колодец; хорошо бы найти промышленный бур…

2

Елена Степанян, мать Георгия, принадлежала к культурнейшей армянской семье и вовсе не помышляла о том, чтобы стать женой простоватого грека из феодосийского пригорода, старшего брата задушевной гимназической подруги. Медея Синопли была немеркнущей звездой женской гимназии; ее образцовые тетради показывали последующим поколениям гимназисток. Дружба девочек началась с тайного и горячего соперничества. В тот год – а это был год двенадцатый – семья Степанян не уехала, как обычно, на зиму в Петербург из-за легочной болезни младшей сестры Елены, Анаит. Семья осталась зимовать на своей даче в Судаке, а Елена с гувернанткой весь тот год прожила в Феодосии, в гостинице, и ходила в женскую гимназию, составляя острую конкуренцию Медее, первой отличнице.

Толстенькая приветливая Леночка, казалось, не испытывала никакой нервозности и в соревновании как бы не участвовала. Такое поведение можно было объяснить либо ангельским великодушием, либо гордыней сатанинской. Елена в грош не ставила свои успехи: сестры Степанян получали хорошее домашнее воспитание, французскому и немецкому их обучали гувернантки, к тому же раннее детство они провели в Швейцарии, где на дипломатической службе состоял их отец.

Обе девочки – и Медея, и Елена – окончили третий класс на круглые пятерки, но пятерки эти были разные: легкие, с большим запасом прочности – у Елены и трудовые, мозолистые – у Медеи. При всем неравном весе их пятерок на годовом выпуске они получили одинаковые подарки – темно-зеленые с золотым тиснением однотомники Некрасова с каллиграфической надписью на форзаце.

На следующий день после выпуска, около пяти часов, в дом Синопли приехало неожиданно семейство Степанян в полном составе. Все женщины дома во главе с Матильдой, убравшей свои потускневшие волосы под белую косынку, возле большого стола в тени двух старых тутовых деревьев раскатывали тесто для пахлавы. Наиболее простая часть операции, производимая на самом столе, уже закончилась, и теперь они растягивали края тестяного листа на тыльных сторонах ладоней. Медея вместе с остальными сестрами принимала в этом равноправное участие.

Госпожа Степанян всплеснула руками – в Тифлисе во времена ее детства готовили пахлаву точно так же.

– Моя бабушка это делала лучше всех! – воскликнула она и попросила передник.

Господин Степанян, поглаживая одной рукой седоватые усы, с доброжелательной улыбкой наблюдал за праздничной женской работой, любовался, как мелькали в пестрой тени натертые маслом женские руки, как легко и нежно касались они теста.

Потом Матильда пригласила их на террасу, они выпили кофе с засахаренными фруктами, и снова Армик Тиграновна умилилась детским воспоминаниям об этом сухом варенье. Общие кулинарные пристрастия, в корне своем турецкие, еще более расположили знаменитую даму к трудолюбивому дружному семейству, и казавшийся ей сомнительным проект – пригласить малознакомую девочку из семьи портового механика в качестве малолетней компаньонки своей дочери – показался ей теперь очень удачным.

Предложение было для Матильды неожиданным, но лестным, и она обещала сегодня же посоветоваться с мужем, и это свидетельство супружеского уважения в столь простой семье еще более расположило Армик Тиграновну.

Через четыре дня Медея вместе с Еленой была отправлена в Судак, на прекрасную дачу на берегу моря, которая и по сей день стоит на том же месте, переоборудованная в санаторий, не так далеко от Верхнего Поселка, в который много лет спустя будут приезжать общие потомки Армик Тиграновны и рыжей Матильды, так ловко раскатывающей тесто для пахлавы…

Девочки нашли друг в друге совершенство: Медея оценила благородное простодушие и сияющую доброту Елены, а Елена восхищалась Медеиным бесстрашием, самостоятельностью и особой женской одаренностью рук, отчасти унаследованной, отчасти перенятой у матери.

По ночам, лежа на немецких гигиенически жестких кроватях, они вели долгие содержательные разговоры, сохранив с тех пор на всю жизнь глубокое чувство душевной близости, хотя в более поздние годы им так и не удалось вспомнить, о чем же таком заветном говорили они тогда до рассвета.

Медея отчетливо помнила Еленин рассказ о том, как однажды ночью, во время болезни, ей привиделся ангел на фоне ставшей вдруг прозрачной стены, за которой она разглядела молодой, очень светлый лес, а у Елены в памяти запечатлелись рассказы Медеи о ее многочисленных находках, которыми так богата была ее жизнь. Дарование это, к слову сказать, она полностью всем явила в то лето, собрав целую коллекцию крымских полудрагоценных камней.

Еще один сохранившийся в памяти эпизод был связан с припадком смеха, который обуял их однажды ночью, когда они представили себе, что учитель пения, хромой жеманный молодой человек, женится на начальнице гимназии, огромной строгой даме, перед которой трепетали даже цветы на подоконнике.

К осени Елену увезли в Петербург, и тогда началась их переписка и с некоторыми перерывами длилась уже более шестидесяти лет. Первые годы переписка велась исключительно на французском языке, на котором Елена в те годы писала значительно лучше, чем на русском. Медея прилагала немало усилий, чтобы достичь той же свободы, которую обрела ее подруга, гуляя с гувернанткой по бережку Женевского озера. Девочки, следуя духовной моде тех лет, признавались друг другу в дурных мыслях и дурных намерениях («…и у меня возникло острое желание ударить ее по голове!., история с чернильницей была мне известна, но я промолчала, и думаю, что это была с моей стороны настоящая ложь… и мама до сих пор уверена, что деньги взял Федор, а меня так и подмывало сказать, что виновата была Галя…»). И все это исключительно на французском языке!

Эти трогательные самораскопки прерываются навсегда Медеиным письмом от десятого октября девятьсот шестнадцатого года. Это письмо написано по-русски, жестко и коротко. В нем сообщается, что седьмого октября девятьсот шестнадцатого года вблизи севастопольской бухты взорвался корабль «Императрица Мария» и среди погибших числится судовой механик Георгий Синопли. Предполагали, что это была диверсия. По обстоятельствам военного времени, плавно перетекавшего в революцию и хаотическую войну в Крыму, корабль сразу после его потопления поднять не смогли, и только три года спустя, уже в советское время, заключение экспертов показало, что взрыв произошел действительно от взрывного устройства, помещенного в судовой двигатель. Один из сыновей Георгия, Николай, работал на подъеме затонувшего судна в команде водолазов.

В те октябрьские дни Матильда донашивала своего четырнадцатого ребенка, собиравшегося родиться не в августе, как все ее остальные дети, а в середине октября.

Обе они, и Матильда, и розовоголовая девочка, на девятый день после гибели Георгия последовали за ним.

Медея была первой, кто узнал о смерти матери. Она пришла утром к больнице, и вышедшая ей навстречу санитарка Фатима остановила ее на лестнице и сказала на крымско-татарском, который в те годы знали многие жители Крыма:

– Девочка, не ходи туда, иди к доктору, он тебя ждет…

Доктор Лесничевский вышел ей навстречу с мокрым лицом. Он был маленький толстый старичок, Медея была выше его на голову. Он сказал ей:

– Золотко мое! – и протянул руки вверх, чтобы погладить ее по голове…

Они с Матильдой в один год начинали свое дело: она – рожать, а он – заведовать акушерским отделением, и всех ее детей он принимал сам.

Их осталось тринадцать. Тринадцать детей, только что потерявших отца, еще не успевших поверить в реальность его смерти. Те символические похороны погибших моряков, с оркестром и оружейными залпами, младшим детям показались каким-то военным развлечением вроде парада. В шестнадцатом году смерть не настолько еще осуетилась, как в восемнадцатом, когда умерших хоронили во рвах, едва одетыми и без гробов. Хотя война шла уже давно, но она была далеко, а здесь, в Крыму, смерть была еще штучным товаром.

Матильду обрядили, черным кружевом покрыли звонкие волосы и некрещеную девочку положили к ней… Старшие сыновья отнесли на руках гроб сперва в греческую церковь, а оттуда на старое кладбище, под бок Харлампию.

Похороны матери запомнил даже самый младший, двухлетний Димитрий. Через четыре года он рассказал Медее о двух поразивших его событиях того дня. Похороны пришлись на воскресенье, и на более ранний час в церкви было назначено венчание. На узкой дороге, ведущей к церкви, свадебный поезд встретился с погребальным шествием. Произошла заминка, и несшим гроб пришлось сойти на обочину, чтобы дать проехать автомобилю, на заднем сиденье которого восседала, как муха в сметане, чернявая испуганная невеста в белейшем облаке свадебного наряда, а рядом с ней – лысый жених. Это был чуть ли не первый автомобиль в городе, принадлежал он богачам Мурузи, и был он зеленого цвета. Об этом автомобиле и рассказал Медее Димитрий. «Автомобиль был действительно зеленым…» – вспомнила Медея. Второй эпизод был загадочным. Мальчик спросил у нее, как назывались те белые птицы, которые сидели возле маминой головы.

– Чайки? – удивилась Медея.

– Нет, одна побольше, а другая поменьше. И личики у них другие, не как у чаек, – объяснил Димитрий.

Больше ничего он вспомнить не мог. В тот год Медее было шестнадцать. Пятеро были старшие, семеро младшие. Двух в тот день не хватало, Филиппа и Никифора, оба они воевали. Оба впоследствии и погибли, один от красных, другой от белых, и всю жизнь Медея писала их имена в одну строку в поминальной записке…

Приехавшая из Батума на похороны младшая сестра Матильды, вдовая Софья, рассудила взять к себе двух мальчиков из тех, что постарше. После мужа у нее осталось большое хозяйство, и со своими тремя дочерьми она с ним едва управлялась. Четырнадцатилетний Афанасий и двенадцатилетний Платон обещали стать в недалеком времени мужчинами, которых так не хватало в доме.

Но им не было суждено поднимать теткино хозяйство, потому что двумя годами позже умная Софья продала остатки имущества и увезла всех детей сначала в Болгарию, потом в Югославию. В Югославии Афанасий, совсем еще неоперившийся юноша, стал послушником в православном монастыре, оттуда перебрался в Грецию, где и затерялись его следы. Последнее, что было о нем известно, – что он живет в горах никому не известной Метеоры. Софья с дочками и Платоном прижилась в конце концов в Марселе, и венцом ее жизни был греческий ресторанчик, образовавшийся из розничной торговли восточными сладостями, в частности пахлавой, тесто для которой так ловко растягивали ее проворные некрасивые дочери. Платон, единственный в доме мужчина, действительно подпирал весь дом. Он выдал замуж сестер, похоронил перед Второй мировой войной тетку и уже после войны, далеко не молодым человеком, женился на француженке и родил двух французов с веселой фамилией Синопли.

Десятилетнего Мирона забрал родственник со стороны Синопли, милейший Александр Григорьевич, владелец кафе «Бубны» в Коктебеле, – он приехал на похороны Матильды и не собирался брать к себе в дом новых детей.

Сердце дрогнуло – взял. Через несколько лет мальчик умер от быстрой и непонятной болезни.

Месяц спустя Анеля, старшая сестра, самая, как считали, удачливая, забрала шестилетнюю Настю к себе в Тбилиси, где жила с мужем, известным в то время музыкантом. Она была намерена взять и младших мальчиков, но они подняли такой могучий рев, что их решили пока оставить с Медеей. Осталась с Медеей также и восьмилетняя Александра, всегда к ней сильно привязанная, а в последнее время просто от нее не отходившая.

Анеля была в смущении: как оставить троих малолетних на руках шестнадцатилетней девочки? Но вмешалась старая Пелагея, одноглазая нянька, всю жизнь прослужившая в их доме и приходившаяся Харлампию дальней родственницей:

– Пока я жива, пусть меньшие растут в доме.

Так все и решилось.

Через некоторое время Медея получила сразу три письма из Петербурга – от Елены, Армик Тиграновны и Александра Арамовича. Его письмо было самым коротким: «Вся наша семья глубоко вам сочувствует в постигшем вас горе и просит принять то немногое, чем мы можем вам помочь в трудную минуту».

«Немногим» оказалась очень значительная по тем временам сумма денег, половину которой Медея потратила на крест черного хрупкого мрамора с выбитыми на нем именами матери и отца, тело которого растворилось в чистой и крепкой воде Понта Эвксинского, принявшего многих мореходов Синопли…

На этом самом месте, в тени дикой оливы, посаженной над могилой Харлампия, в двадцать шестом году, в октябрьские дни, задремав на лавочке, Медея увидела всех троих: Матильду в нимбе рыжих волос, не собранных в пучок, как при жизни, а празднично стоящих над ее головой, с голенькой розовоголовой девочкой на руках, но не новорожденной, а почему-то трехлетней, и отца, седоволосого, с совершенно белой бородой и выглядевшего гораздо старше, чем помнила его Медея. Не говоря уж о том, что при жизни он никогда бороды не носил.

Они были к ней ласковы, но ничего не сказали, а когда исчезли, Медея поняла, что она вовсе не дремала. Во всяком случае, никакого перехода от сна к бодрствованию она не заметила, а в воздухе ощутила чудесный смолистый запах, древний и смуглый. Вдыхая этот запах, она догадалась, что своим появлением, легким и торжественным, они благодарили ее за то, что она сохранила младших, и как будто освобождали ее от каких-то полномочий, которые она давно и добровольно взяла на себя.

Прошло некоторое время, прежде чем она смогла описать это необыкновенное событие в письме к Елене:

«Прошло уже несколько недель, Еленочка, как я не могу сесть за письмо, чтобы описать тебе одно необычайное мистическое происшествие…»

Дальше она переходит на французский: все русские слова, которые она могла бы здесь употребить, такие, как «видение», «явление», «чудо», оказались невозможны, и легче было прибегнуть к иностранному языку, в котором богатство оттенков как бы отсутствует.

И пока она писала это письмо, снова откуда-то приплыл смолистый запах, который она тогда почувствовала на кладбище.

«Qu’en penses-tu?» – закончила она своим каллиграфическим почерком, который во французском варианте делался решительней и острей.

Письма долго тряслись в брезентовых мешках в почтовых вагонах, и переписка отставала от жизни на два-три месяца. Через три месяца Медея получила ответ на посланное письмо. Это было одно из самых длинных писем, написанных Еленой, и написано оно было тем же гимназическим почерком, так похожим на Медеин.

Она благодарила ее за письмо, писала, что пролила много слез, вспоминая те ужасные годы, когда, казалось, все было потеряно. Далее Елена признавалась, что и ей пришлось пережить подобную мистическую встречу накануне спешной эвакуации семьи в ночь на семнадцатое ноября восемнадцатого года:

«За три дня до этого мама перенесла удар. Вид у нее был ужасный, гораздо хуже того, что ты видела через три недели, когда мы добрались до Феодосии. Лицо ее было синим, один глаз закатился, мы с минуты на минуту ожидали ее смерти. Город простреливался, в порту шла бешеная погрузка штабов и гражданского населения. Папа был, как ты знаешь, член крымского правительства, оставаться ему было никак невозможно. Арсик болел одной из своих нескончаемых ангин, а Анаит, всегда такая жизнерадостная, плакала не переставая. Отец все время проводил в городе, приезжал на считанные минуты, клал руку маме на голову и снова уезжал. Обо всем этом я тебе рассказывала, кроме, может быть, самого главного.

В тот вечер я уложила спать Арсика и Анаит, прилегла рядом с мамой и сразу задремала. Комнаты были все проходными, анфиладой, я не случайно об этом упоминаю, это существенно. Вдруг сквозь сон слышу, что кто-то входит. „Отец“, – подумала я, но не сразу поняла, что вошли в правую дверь, изнутри квартиры, тогда как вход со стороны улицы был слева. Я хотела встать, дать отцу чаю, но меня как будто сковало, и рукой пошевелить не могла. Отец, как ты помнишь, был небольшого роста, а стоящий у двери был крупным человеком и, как мне показалось, в халате. Видно было смутно: старик, лицо его было очень белым и как будто светилось. Было страшно, но, представь себе, интересно. Я поняла, что это кто-то близкий, родственник, и тут же как будто вслух мне сказали: Шинарарян. Мама рассказывала мне об одной удивительной ветви ее предков, которые строили армянские храмы. Он как-то плавно приблизился ко мне и сказал внятно, певучим голосом: „Пусть все уезжают, а ты, деточка, оставайся. В Феодосию поедешь. Ничего не бойся“.

И тут я увидела, что он не полный человек, а только верхняя часть, а ниже туман, как будто призрак не успел целиком сложиться.

Так все и было. Обливаясь слезами, под утро расстались. Они уехали последним пароходом, а я с мамой осталась. Через сутки город взяли красные. В эти ужасные дни, когда по городу шли расстрелы и казни, нас не тронули. Юсим, возчик покойной княгини, в доме которой мы жили все это время, сначала увез нас с мамой в пригород, к своей родне, а через неделю посадил нас в фаэтон и повез. До Феодосии добирались две недели, и про эту поездку ты все знаешь. Ехала я к тебе как в дом родной, и только сердце мое оборвалось, когда мы увидели, что ворота вашего дома заколочены. Я не сразу догадалась, что вы стали пользоваться боковым входом.

Ни мама, ни папа никогда даже во сне мне не приснились – наверное, оттого, что я сплю слишком крепко, никаким снам до меня не достучаться. Какое счастье тебе, Медея, даровано, такой живой привет получить от родителей. Ты не смущайся, не пытай себя вопросами, зачем, для чего… Все равно мы сами не догадаемся. Помнишь, ты читала мне свой любимый отрывок из Апостола, про тусклое стекло. Все разъяснится со временем, за временем. В детстве, в Тбилиси, с нами Господь в одном доме жил, ангелы по комнатам гуляли, а здесь, в Азии, все по-другому. Он далеко от меня отстоит, и церковь здешняя как пустая… Но грех жаловаться, все хорошо. Наташа болела, теперь почти выздоровела, немного кашляет только. Федор уехал в поле на неделю. Есть у меня большая новость: будет еще ребенок. Уже скоро. Ни о чем так не мечтаю, как о твоем приезде. Может, собрала бы мальчиков да приехала весной?..»

3

Медея всегда вставала очень рано, но в это утро прежде всех поднялся Артем. Солнце еще не рассиялось, утро было бледноватое, все в блестящей дымке, прохладное. Через несколько минут, разбуженный медным бряцанием, вышел и Георгий. Позже всех на этот раз поднялась Медея.

Медея, человек вообще молчаливый, по утрам была особенно несловоохотлива. Все это знали и вопросами ее донимали по вечерам. И в этот раз, кивнув, она прошла к уборной, а оттуда на кухню – разжечь керогаз. Воды в доме не оказалось, и она вынесла пустое ведро и поставила его к ногам Георгия. Это был один из обычаев дома: после захода солнца не ходить к колодцу. Из уважения к Медее и этот, и другие необъяснимые законы всеми жильцами строго соблюдались. Впрочем, чем закон необъяснимей, тем и убедительней.

Георгий спустился к колодцу. Это был глубокий каменный резервуар, сложенный татарами в конце прошлого века, – в этом наливном колодце хранилась привозная драгоценная вода. Сейчас она стояла низко, и Георгий, достав ведро, долго ее рассматривал. Вода была мутной и даже на глаз жесткой. Для него, родившегося в Средней Азии, крымское безводье было не в диковинку.

«Надо будет артезианскую скважину пробить», – подумал он уже во второй раз со вчерашнего дня, поднимаясь к дому по неудобной лестнице-тропке, как будто приноровленной к шагу женщины, несущей на голове кувшин.

Медея поставила чайник и, метя подолом выцветшей черной юбки по глинобитному полу кухни, вышла. Георгий сел на лавку, разглядывая ровные пучки трав, свисающие с потолочной балки. Татарская медная утварь стояла на высоких полках, а по углам громоздились друг на друге огромные казаны. Медный кунган венчал пирамиду. Вся эта утварь была грубей и проще узбекской, родственной, продававшейся на ташкентском базаре, но Георгий, обладающий глазом верным и несколько аскетическим, предпочитал эти бедные тем, многоработным, полным болтливого азиатского орнамента.

– Пап, а на море? – просунулся Артем.

– Вряд ли, – со скрытым раздражением бросил он сыну, отлично разбиравшемуся в оттенках отцовской речи.

Мальчик понял, что на море они не пойдут.

По склонности характера ему бы поканючить, поныть, но по тонкости души, уловившей благодать утренней тишины, он смолчал.

Пока вода согревалась на керогазе, Медея застилала свою постель, складывая подушки и одеяла в сундучок у изножия кровати, и бормотала коротенькое утреннее правило из совершенно стершихся молитвенных слов, которые, невзирая на их изношенность, неведомым образом помогали ей в том, о чем она просила: принять новый день с его трудами, огорчениями, чужими пустыми разговорами и вечерней усталостью, дожить до вечера радостно, ни на кого не гневаясь и не обижаясь. Она с детства знала за собой это неприятное качество – обидчивость и, так давно с ней борясь, не заметила, что уже многие годы ни на кого не обижается. Только одна давняя, многолетняя обида сидела в ней глухой тенью… «Неужели и в могилу унесу?» – мимолетно подумала она.

Добормотав последнее, она тщательно, за многие годы выработанным движением сплела косу, свила ее в узел, обмотала голову черной шелковой шалью, выпростала длинный хвост из-под пучка на шею – и вдруг увидела в овальном зеркале, обложенном ракушками, свое лицо. Собственно, каждое утро она повязывала шаль перед зеркалом, но видела только складку материи, щеку, воротник платья. Сегодня же – это было как-то связано с приездом Георгия – она вдруг увидела свое лицо и удивилась ему. С годами оно еще больше удлинилось – вероятно, за счет опавших, съеденных двумя глубокими морщинами щек. Нос был фамильный и с годами не портился: довольно длинный, но нисколько вперед не выдающийся, с тупо подрезанным кончиком и круглыми ноздрями.

Ее лицо напоминало красивую лошадиную морду, особенно в те годы, когда вскоре после замужества она неожиданно остригла челку и ненадолго завела себе парикмахерскую прическу взамен вечного узла волос, тяжелого и утомляющего шею.

Медея с некоторым удивлением разглядывала свое лицо – не скользящим боковым взглядом, а внимательно и строго – и поняла внезапно, что оно ей нравится. В отрочестве она много страдала от своей внешности: рыжие волосы, чрезмерный рост и чрезмерный рот, она стеснялась больших рук и мужского размера обуви, который носила…

«Красивая старуха из меня образовалась», – усмехнулась Медея и покачала головой. Слева от зеркала, среди выводка фотографий, из черной прямоугольной рамы смотрела на нее молодая пара – с низкой челкой женщина и пышноволосый, благородно-левантийского облика мужчина с чересчур большими для худого лица усами.

И снова Медея покачала головой: чего было так убиваться в юности? Хорошее лицо ей досталось, и рост хороший, и сила, и красота тела – это Самуил, дорогой ее муж Самуил ей внушил… Она перевела взгляд на его большой портрет с траурной ленточкой в углу, с последней его фотографии увеличенный. Там он был все еще пышноволос, но две глубокие залысины подняли вверх его невысокий лоб, усы поскромнели и увяли, глаза смотрели мягко, и неопределенная ласковость была в лице.

«Все хорошо. Все прошло», – отогнала от себя Медея тень старой боли и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Комната ее для всех приезжающих была священна, и без особого приглашения туда не входили…

Георгий уже сварил кофе. Он делал это точно также, как Медея и его мать Елена, – наука была общая, турецкая. Маленький медный кофейник стоял в середине стола, на невычищенном подносе. Медея, при всей ее педантической аккуратности, не любила это занятие – чистить медь. Может быть, оттого, что в патине она ей больше нравилась. Медея налила кофе в грубую керамическую чашку, из которой пила уже лет пятнадцать. Чашка была тяжелой и нескладной. Это был подарок племянницы Ники, одна из первых ее керамик, плод недолгого увлечения лепкой. Темно-сине-красная, в потеках запекшейся глазури, шершавая, слишком декоративная для ежедневного пользования, она почему-то полюбилась Медее, и Ника по сей день гордилась, что угодила тетке.

Делая первый глоток, Медея подумала о Нике, о том, что сегодня она приедет с детьми и с Машей. Маша была ранней внучкой, а Ника – поздней дочерью сестры Александры, разница в годах невелика.

– Скоре всего, прилетят утренним рейсом, тогда будут к обеду, – сказала Медея, как будто ни к кому не обращаясь.

Георгий промолчал, хотя и сам думал, не сходить ли ему на рынок за вином и какой-нибудь весенней радостью вроде зелени или мушмулы.

«Нет, для мушмулы рано», – прикинул он и через некоторое время спросил тетку, придет ли она к обеду.

Та кивнула и в молчании допила кофе.

Когда она ушла, Артем попробовал было атаковать отца, но тот велел ему собираться на базар.

– Ну вот, то на кладбище, то на базар, – проворчал Артем.

– Не хочешь, можешь оставаться, – миролюбиво предложил ему отец, но Артем уже сообразил, что и на базар пойти тоже неплохо.

Через полчаса они уже шли по дороге. Оба были с рюкзаками, Артем в холщовой панаме, Георгий в брезентовой солдатской, которая придавала ему военно-авантюрный вид. Почти на том же месте, что и накануне, они снова увидели мать с дочерью, те опять были одеты в одинаковую одежду, но на этот раз женщина, сидя на маленьком складном стульчике, рисовала на каком-то детском мольберте.

Заметив их с дороги, Георгий крикнул, не купить ли им чего на базаре, но легкий ветерок отнес его слова в сторону, и женщина показала рукой, что не слышит.

– Ты сбегай спроси, не надо ли им чего, – попросил он сына, и тот побежал вверх по склону, осыпая мелкие камешки.

Георгий с удовольствием смотрел вверх. Трава была еще молодая, свежая, на взлобке холма дымился розово-лиловый тамариск, совсем безлиственный.

Женщина что-то говорила Артему, потом махнула рукой и сбежала вниз.

– Картошки нам купите? Два кило, пожалуйста. Мне Таню оставить не с кем, а она туда не дойдет, устанет. И укропа пучок. Только у меня с собой денег нет. – Она говорила быстро, чуть-чуть пришепетывая, и розовела на глазах.

Она поднималась к дочке, стоявшей рядом с мольбертом, сердце ее мчалось галопом и отдавалось в горле: «Что случилось? Что случилось? Ничего не случилось. Два кило картошки и пучок укропа…»

Она поднялась на холм и увидела, как все изменилось за те несколько минут, что она спускалась к дороге: солнце наконец пробило блестящую дымку, и тамариски, которые она пыталась нарисовать, уже не поднимались розовым паром, а плотно, как клюквенный мусс, лежали на гребне холма. Ушла вся нежная неопределенность пейзажа, а место, на котором она стояла, показалось ей вдруг тем неподвижным центром, вокруг которого и происходит движение миров, звезд, облаков и овечьих отар.

Но эта мысль не успокоила ее колотившееся сердце, оно все неслось куда-то, обгоняя само себя, а взгляд независимо от нее впитывал округу, чтобы ничего не упустить, не забыть ни одной черты этого мира. О, если бы она могла, как в детстве, когда увлекалась ботаникой, сорвать и засушить, как приглянувшийся цветок, это мгновенье со всем принадлежащим ему реквизитом: дочкой возле мольберта, криво установленного в центре мироздания, цветущий тамариск, дорогу, по которой, не оглядываясь, идут два путника, далекий лоскут моря, складчатая долина с бороздой давно ушедшей реки. И то, что было за ее спиной, и то, что не входило в окоем: позади горбатых, состарившихся на этом месте холмов – столовые горы, аккуратные, с отсеченными вершинами, вытянувшиеся одна за другой, как послушные животные…

Автобусная дорога от Симферополя до Медеиного дома занимала около пяти часов, к тому же рейс до начала курортного сезона был всего раз в сутки, но, несмотря на дороговизну – двухчасовая поездка на машине стоила едва ли не дороже авиационного билета от Москвы до Симферополя, – Ника и Маша приезжали обычно на такси. Артем, вернувшись с базара, залез на крышу со старым биноклем и не спускал вооруженного глаза с просвета между холмами, где мелькала каждая едущая в поселок машина. Георгий разбирал на кухне покупки. День оказался не базарный, скучный, продавцов мало. Он купил пересушенный сверток сливовой домашней пастилы, грубо приготовленной на горячем железном листе, – любимое детское лакомство, – зелень и большой пакет чебуреков.

Главную радость доставил Георгию хозяйственный магазин, всегда удивлявший курортников неожиданным изобилием. В этот раз Георгий купил модную вещицу – чайник со свистком, две дюжины граненых стаканов и полкило ахналей – подковных гвоздей, по которым страдал его новосибирский приятель Тарасов, председатель колхоза. Еще купил редкий по тем временам чешский клей и довольно уродливую клеенку на стол. Все покупки он выложил на стол и любовался их изобилием. Он любил покупать, ему нравилась вся эта игра в выбор, в торговлю, в добычу. Его жена Зойка сердилась, когда он привозил из каждой своей поездки целую кучу совершенно ненужных вещей, загромождавших и дом и дачу. Сама она была экономистом, работала в горторге и считала, что покупать надо с толком, с пониманием, а не всякую глупость…

Он откупорил бутылку таврического портвейна и пожалел, что мало взял. Впрочем, добра этого было навалом, можно было купить и попозже, в поселковом магазинчике.

Все разобравши, со стаканом вина и чебуреком в руке, он сел на порог дома и увидел, как с холма спускается художница с дочкой.

«Черт, картошку забыл, – вспомнил он. – Да ее и не было. Увидел бы – вспомнил».

Но укропа он купил много и потому, как человек обязательный, крикнул Артему, чтобы тот спустился с крыши и отнес бы курортнице укроп, – себя обитатели Медеиного дома курортниками никогда не считали, да и местные относились к ним как к своим.

Артем нести укроп наотрез отказался. Слишком важной была минута появления машины, и он боялся ее пропустить. И действительно, они еще не кончили препираться из-за укропа, как мелькнула в специально предназначенном для этого просвете желтая «Волга».

– Едут! – заорал сорвавшимся от счастья голосом Артем, кубарем скатился с крыши и понесся к калитке.

А еще через несколько минут машина подкатила к дому, остановилась, одновременно раскрылись все четыре дверцы, и выпрыгнуло сразу шесть человек, причем двое совсем маленькие. Пока таксист доставал из багажника чемоданы и картонки, началась родственная свалка с поцелуями и объятиями. Машина еще не успела отъехать, как незаметно подошла Медея с брюхатой сумкой, улыбаясь плотно закрытым ртом и сузив глаза.

– Тетя! Солнышко мое! Как я соскучилась! Какая ты красавица! И пахнешь шалфеем! – целовала ее высокая рыжая Ника, а она слегка отбивалась и ворчала:

– Глупости! Я пропахла масляной краской, у нас в больничке третий месяц ремонт, никак не могут закончить.

Тринадцатилетняя Катя, старшая Никина дочь, стояла рядом с Медеей и ждала очереди на целование. Там, где была Ника, она по какому-то неоспоримому праву всегда была первой, и мало кто мог с этим спорить. Ожидала своей очереди и Маша, стриженная под мальчика, подросткового сложения, как будто не взрослая женщина, а тощий недоросток на вихлявых ножках. Но лицом красива – красотой не проявленной, как переводная картинка. Георгий подхватил ее, поцеловал в макушку.

– Да ну тебя, с тобой и разговаривать не хочу, – отбивалась Маша. – Был в Москве, даже не позвонил.

Машин сын, пятилетний Алик, и Никина младшая дочь Лиза тоже обнимались, разыгрывая бурную встречу, хотя они не расставались со вчерашнего вечера, поскольку все ночевали у Ники, на Зубовской. Дети были почти ровесники, любили друг друга, можно сказать, с рождения и, забавляя всех, постоянно воспроизводили взрослые взаимоотношения: женское кокетство, и ревность, и петушиное удальство.

– Cousinage dangereux voisinage, – в который раз говорила Медея, глядя на этих двоюродных.

– Я тебя поцелую, как будто мы уже приехали, – тянул к себе Алик Лизочку, а она упиралась и все никак не могла придумать условие, при котором она на это согласится, и потому тянула:

– Нет, ты сначала… сначала ты… собачку мне покажи!

Двое из присутствующих обменялись сухими кивками – Артем и Катя. Когда-то они, как теперь Лиза с Аликом, тоже страстно любили друг друга, но пару лет назад все разладилось. Катя сильно выросла, обросла кое-где волосами, которые тут же и начала сбривать, и обзавелась хоть и маленькой, но вполне настоящей грудью, и между ними пролегла пропасть полового созревания.

Артем, в душе глубоко обиженный прошлогодней отставкой, совершенно им не заслуженной, хотя и ждал Катю до изнеможения, из самозащиты отвернулся и задумчиво ковырял носком бледно-коричневую землю.

Отчисленная в прошлом году из балетного училища Большого театра за полную неперспективность, Катя сохранила все повадки профессиональной балерины, над которыми, втайне гордясь ее чудесной осанкой, постоянно посмеивалась Ника: «Подбородок вверх, плечи вниз, грудь вперед, живот назад, а носочки в разные стороны».

В этой самой позиции и застыла Катя, давая всем желающим насладиться красотой балетного искусства, которое она все еще продолжала представлять.

– Медея, ты посмотри на наших молодых! – тронула Маша Медею за плечо.

Алик достал из конуры Медеиной суки Нюкты, длиннющей и коротконогой, такого же длинного щенка, Лиза уже держала его на руках, и Алик, отодвигая щенка, добирался до Лизиной обещанной щеки.

Все засмеялись. Георгий подхватил два чемодана, Артем, отворачиваясь от Кати, взял картонную коробку с продуктами, а Катя, слегка подпрыгивая на бегу, как премьера на поклон, сбежала вниз и встала на освещенный пятачок между домом и кухней, и стояла там, прекрасная и недостижимая, как принцесса, и Артем принимал это с не испытанной прежде сердечной болью. Он был первым, кого уязвила эта ранняя весна.

А Норе опять досталась роль соглядатая. Танечка уже спала после обеда. Ни картошки, ни укропа не принес ей этот красивый человек, похожий – теперь она наконец додумалась – вовсе не на римского легионера, а на Одиссея. Но, моя посуду на хозяйственном дворе тети Ады, она видела, как подъехало такси и высокая, рыжая, в грубомалиновом платье женщина обнимает старуху, а множество детей прыгают вокруг, и у нее перехватило дух от неожиданной зависти к людям, которые так радуются друг другу и так празднуют свою встречу.

Еще одна машина пришла в поселок двумя часами позже, но на этот раз такси остановилось возле дома Кравчуков. Нора, отодвинув уголок вышитой занавески, видела, как на голос, спрашивающий хозяев, выскочила из летней кухни сначала Ада, а за ней и ее муж, утирая черной шоферской рукой блестевший рот.

В распахе калитки стоял рослый мужчина с длинными волосами, по-женски схваченными резинкой, в белых, в облипочку, джинсах и розовой майке. У Ады аж дыханье сперло от нахальства его вида. А приезжий улыбнулся, махнул белым конвертом и прямо от калитки спросил:

– Кравчуки? От сына вам письмо и привет свежий. Вчера с ним виделись.

Ада цапнула конверт, и, слова не говоря, Кравчуки скрылись в кухне читать письмо от единственного сына Витька, который третий уже год, окончив военное училище, жил в Подмосковье и делал, как казалось из Поселка, большую карьеру. Приезжий, вовсе не заботясь о таксисте, который все стоял за воротами, присел на скамейку. Кравчуки тем временем успели прочитать, что сын посылает им очень нужного человека, чтоб денег с него ни за что не брали, всячески ублажали бы и что к нему, к этому самому Валерию Бутонову, сам начальник округа в очередь на массаж стоит…

Не дочитавши письмо, Кравчуки кинулись к приезжему:

– Да вы заходите, где же вещи ваши?

И приезжий внес чемодан – кожаный, со слоеной толстой ручкой, в заграничных наклейках. Нора устала держать на весу чугунный утюг, которым гладила Танину юбку, поставила его на подставку.

Хозяева кругами бегали около приезжего – чемодан и на них произвел впечатление.

«Наверное, артист. Или джазист, или что-нибудь такое», – подумала Нора. Утюг остыл, но ей не хотелось выходить из своего домика, чтобы согреть его на кухне. Она отложила недоглаженную юбку.

4

Медея выросла в доме, где обед варили в котлах, мариновали баклажаны в бочках, а на крышах пудами сушили фрукты, отдававшие свои сладкие запахи соленому морскому ветерку. Между делами рождались новые братья и сестры и наполняли дом. К середине сезона теперешнее Медеино жилье, такое одинокое и молчаливое зимами, обилием детей и общим многолюдством напоминало дом ее детства. В огромных баках, поставленных на железные треноги, постоянно кипятилось белье, на кухне всегда кто-то пил кофе или вино, приезжали гости из Коктебеля или из Судака. Иногда вольная молодежь – небритые студенты и непричесанные девочки ставили неподалеку палатку, шумели новой музыкой и удивляли новыми песнями. И Медея, замкнутая и бездетная, хоть и привыкла к этой летней толчее, все-таки недоумевала, почему ее прожаренный солнцем и продутый морскими ветрами дом притягивает все это разноплеменное множество – из Литвы, из Грузии, из Сибири и Средней Азии.

Сезон начинался. Вчерашний вечер она провела вдвоем с Георгием, сегодня за ранним ужином сидели ввосьмером.

Младших детей, уставших с дороги, уложили пораньше. Ушел и Артем, чтобы избежать унизительного приказа: «Спать отправляйся!» И добровольность его ухода каким-то образом уравнивала его с Катей, которую спать давно уже не гнали.

Первый ужин незаметно перешел во второй. Пили вино, закупленное Георгием. Георгий прожил в Москве пять лет, пока учился на геофаке, Москву не полюбил, но новостями столичными всегда интересовался и теперь пытался их выудить из родственниц. Но Никин рассказ все сбивался либо на нее самое, либо на семейные сплетни, а Машин – на политику. Впрочем, время было такое: с чего бы ни начинался разговор, кончался с понижением голоса и повышением накала страстей политикой.

Речь шла, собственно, о Гвидасе-громиле, вильнюсском племяннике Медеи, о сыне покойного брата Димитрия. Он построил дом, развел большое строительство.

– А что же власти, разрешают? – заинтересовался Георгий, встрепенувшись всей душой на этом месте.

– Во-первых, там все-таки повольней. К тому же он архитектор. И не забывай, тесть у него большая партийная сволочь.

– А Гвидас что, играет в эти игры? – удивился Георгий.

– Ну как тебе сказать… В общем-то, у них советская власть несколько маскарадная, что ли. Для литовцев все же колбаска копченая, угорь, пивко всегда поважнее партсобрания, это уж точно. Особенного людоедства нет, – объясняла Ника. Маша вспыхнула:

– Чушь говоришь, Ника. После войны пол-Литвы посадили, чуть не полмиллиона молодых мужиков. Да они в войну меньше потеряли. Хорош маскарад!

Медея встала. Ей давно хотелось спать. Она понимала, что пропустила свое обычное время, когда засыпает легко и плавно, и теперь будет до утра ворочаться на своем матрасе, набитом морской травой камкой.

– Спокойной ночи. – И вышла.

– Ну вот, видите, – огорченно сказала Маша, – уж на что наша Медея великий человек, кремень, а все равно запуганная. Слова не сказала и ушла.

Георгий рассердился:

– Ну и дура ты, Маша! У вас все мировое зло – советская власть. А у нее одного брата убили красные, другого – белые, в войну одного – фашисты, другого – коммунисты. Для нее все власти равны. Дед мой Степанян, аристократ и монархист, денег послал осиротевшей девчонке, послал все, что в доме тогда было. А отец женился на матери… пламенный, извините, революционер… женился по одному Медеиному слову – Леночку надо спасать… Что для нее власть? Она верующий человек, другая над ней власть. И не говори никогда, что она чего-то боится…

– Ах, господи! – закричала Маша. – Да я же совсем не об этом! Я только про то, что она ушла, как только разговор о политике зашел.

– Да чего ей с тобой, с дурой, разговаривать? – хмыкнул Георгий.

– Перестань, – ленивым голосом перебила Ника. – Заначка есть?

– А как же! – обрадовался Георгий, пошарил у себя за спиной и вытащил дневную початую бутылку.

Маша уже дрожала губами, чтобы рвануться в бой, но Ника, ненавидевшая распри, подвинула к Маше стакан и запела:

– «Течет речка да по песочку, бережок моет, молодой парень, удалой жульман, начальничка молит…»

Голос ее был поначалу тихим и влажным. Георгий и Маша размякли, родственно прислонились друг к другу, все прения прекратились сами собой. Голос, как свет, выливался в щель приоткрытой двери, в маленькие неправильные окна, и немудреная полублатная песня освещала всю Медеину усадьбу…

Валерий Бутонов, вышедший среди ночи в уборную, справил свою нужду, не доходя до дощатого домика, в обескураженную неожиданной теплой поливкой помидорную рассаду, загляделся в южное глубокозвездное небо, все в блудливых лучах прожекторов, щупающих прибрежную полосу в поисках кинематографических шпионов в черных водолазных костюмах. Но в это время года отсутствовали даже сверкающие под луной ягодицы пляжных любовников. Земля же была сплошь темная, единственное окно светило в распадке холмов чистым желтым светом, и даже как будто оттуда шло женское пение. Валерий прислушался. Редко побрехивали собаки.

* * *

Ночь действительно была бессонной. Но Медея с молодости привыкла мало спать, а теперь, в старости, одна бессонная ночь не выбивала ее из колеи. Она лежала на своей узкой девичьей кровати, в ночной рубашке со стершейся вышивкой на груди, а вдоль ее тела отдыхала слабо заплетенная ночная коса, обнищавшая с годами, но кончающаяся у бедра.

Вскоре дом наполнился маленькими узнаваемыми звуками: прошлепала босыми ногами Ника, Маша звякнула крышкой ночного горшка, прошелестела спящему ребенку «пис-пис», явственно и музыкально пролилась детская струя. Щелкнул выключатель, раздался приглушенный смех.

Ни слух, ни зрение еще не изменяли Медее. Благодаря также и природной наблюдательности она многое замечала в жизни своих молодых родственников такого, о чем они и не подозревали.

Молодые женщины с малолетними детьми приезжали обычно в начале сезона, их работающие мужья проводили здесь недолгое время, недели две, редко месяц. Приезжали какие-то друзья, снимали койки в Нижнем Поселке, а по ночам приходили тайно в дом, стонали и вскрикивали за Медеиной стеной. Потом женщины расходились с одними мужьями, выходили за других. Новые мужья воспитывали старых детей, рожали новых, сводные дети ходили друг к другу в гости, а потом бывшие мужья приезжали сюда с новыми женами и новыми детьми, чтобы вместе со старшими провести отпуск.

Ника, выйдя замуж за Катиного отца, молодого многообещающего режиссера, который так и не произвел ничего, достойного собственной репутации, годами возила с собой топорного и нескладного мальчика Мишу, режиссерского сына от первого брака. Катя его всячески притесняла, а Ника ласкала и заботилась, а когда бросила режиссера, променяв его на физика, долго еще продолжала таскать мальчика за собой. На глазах Медеи произошел взаимообмен двух супружеских пар, горячий роман между своячениками с возрастной разницей в тридцать лет и несколько юношеских связей, вполне оправдавших все ту же французскую пословицу.

Жизнь послевоенного поколения, особенно тех, кому было теперь по двадцать, казалась ей несколько игрушечной. Ни в браках, ни в материнстве не чувствовали они той ответственности, которая с раннего возраста определила ее жизнь. Она никогда не выносила суждений, но чрезвычайно ценила тех, кто, как ее мать, бабка, подруга Елена, совершали и незначительные, и самые важные поступки тем единственным способом, который был возможен для Медеи, – серьезно и окончательно.

Медея прожила свою жизнь женой одного мужа и продолжала жить вдовой. Вдовство ее было прекрасно, ничем не хуже самого замужества. За долгие годы – почти тридцать лет, – прошедшие с его смерти, само прошлое видоизменилось, и единственная горькая обида, выпавшая ей от мужа – как ни удивительно, уже после его смерти, – растворилась, а облик его в конце концов приобрел значительность и монументальность, которой при жизни и в помине не было.

Вдовство длилось уже значительно дольше брака, а отношения с покойным мужем были по-прежнему прекрасными и даже с годами улучшались.

Ощущая это глухое время бессонницей, Медея тем не менее находилась в тонкой дреме, не прерывавшей ее привычных размышлений: полумолитв, полубесед, полувоспоминаний, иногда словно невзначай выходящих за пределы того, что она лично знала и видела.

Помня почти дословно все рассказы мужа о его детстве, она вспоминала его теперь мальчиком, хотя познакомилась с ним, когда ему было уже под сорок.

Был Самуил сыном вдовы, которая свои обиды и несчастья берегла превыше всякого имущества. С неизъяснимой гордостью она указывала своим сестрам на тщедушного сына:

– Вы посмотрите, он такой худой, он совершенно как цыпленок, на всей нашей улице нет такого худого ребенка! А какие болячки! Он же весь сплошь в золотухе! А цыпки на руках!