В Якутске

Лимон я купил в Якутске, когда самолёт делал там остановку. В буфете было много народу. Встал в очередь за бутербродами, а когда очередь подошла, увидел на стойке в надбитой стеклянной вазе лимон.

— Один остался? — спросил я весёлую краснощёкую продавщицу.

— Один.

— Давайте его сюда… Это для Чугункова, — объяснил я и положил лимон в карман.

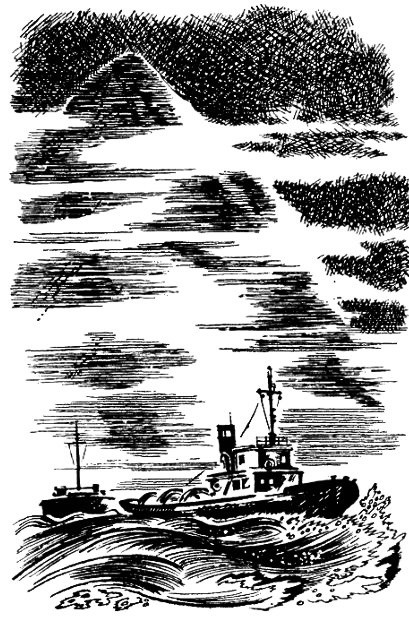

На теплоходе

От Камчатки до острова Беринга мы шли на теплоходе. Судно было новенькое: все углы в каюте пахли краской, а пружины койки весело звенели. На теплоходе было много туристов. Они не спали, бродили по коридорам, стучали огромными ботинками или собирались на палубе в кружок и пели под гитару.

Особенно мне запомнился один турист — у него на голове была детская велосипедная шапочка. Он подходил ко всем, спрашивал: «Ну как, на вулкан полезем?» — и сам смеялся. Он первый раз плыл на теплоходе, первый раз был на Камчатке — словом, всё для него было впервые.

Ночью я проснулся оттого, что пружины звенели особенно громко. Постель двигалась. Она наклонялась то назад, то вперёд, я то сползал с подушки, то снова влезал на неё.

Радио повторяло:

«Пассажиры, идущие в Жупаново! Высадки по условиям шторма не будет!»

Я поднялся на палубу.

Вокруг было черным-черно. Сильно качало. Внизу у борта, куда падал свет от иллюминатора, то появлялась горбатая белая пена, то, шурша и пузырясь, исчезала.

По палубе, спотыкаясь, бегали туристы.

— Говорят, всё-таки высадят! — утешали они друг друга.

Выгрузка

Когда рассвело, я увидел, что наш теплоход стоит неподвижно посреди залива.

По океану шли горбатые зелёные волны.

От берега к нам уже спешил буксир. Он тянул низкую плоскую баржу. Они подошли и остановились под самым бортом. Волны то и дело с грохотом и скрипом бросали их на теплоход.

«Сходящим на берег собраться на корме!» — вдруг объявило радио.

Неужели туристов будут высаживать?

Я подумал, что в такую погоду самое опасное — перейти на баржу. А ну как прыгнешь — да попадёшь между бортами!

Но прыгать никому не пришлось. На корме, куда сбежались туристы, около мачты лежала сетка с дощатым поддоном. Туристы стали на поддон, заработала лебёдка, и канат, побежав вверх, поднял борт сетки.

— Проща-айте, братцы! — крикнул, дурачась, турист в детской шапочке.

Он не успел помахать нам рукой, как сетка взмыла вверх и матросы вывели её за борт. Теперь туристы висели между небом и водой.

Лебёдка заработала в обратную сторону, сетка стала снижаться. Матрос, который управлял лебёдкой, поймал момент — баржа остановилась — и ловко посадил сетку на палубу.

Я свесил голову через поручни. Внизу на барже выпутывались из сетки и расползались, как раки, маленькие людишки.

«Ну, а если и меня так будут выгружать?.. Вот так плавание! Скорей бы уж остров!»

Остров

Мы доплыли только на второй день. Был туман, и сперва я никакого острова не увидел. Просто между туманом и водой показалась синяя полоска. Но теплоход подошёл ближе, стали видны белые зубчики — прибой на берегу, потом чёрный квадратик — причал и, наконец, разноцветные пятнышки — дома. С берега пришёл катер, забрал нас, пассажиров, описал вокруг теплохода прощальный круг и побежал к берегу.

Неторопливо стучит мотор, катер дрожит и покачивается. Причал поднимается из воды. На причале — толпа. Теплоход тут редкость, люди вышли как на праздник.

— Чугунков кто? — спросил я, когда катер подошёл близко.

— Нет его! — ответили с причала.

Когда я выбрался вместе с остальными пассажирами на берег, мне объяснили:

— На лежбище ваш Чугунков. Третий месяц там. Вездеход сегодня к нему пойдёт.

Потом я стоял около столовой, откуда, мне сказали, пойдёт машина, и от нечего делать разглядывал посёлок. Он был в две улицы: одна — из старых домов, вторая — из новых. Новые дома были розовые, зелёные, яркие, как цветы. «Видно, на острове редко бывает солнце, и люди решили покрасить свои дома повеселее», — подумал я.

Вспомнив про лимон, сунул руку в карман. Но лимон куда-то исчез. Нашёл я его в рюкзаке.

— Ишь ты, куда спрятался! — сказал я и, погладив пальцем пупырчатую маслянистую шкурку, положил его в карман.

Палец сразу же сладко запах югом.

Подошёл вездеход, принесли груз — ящики с консервами, муку, — мы сели, и машина тронулась. Она сбежала с пригорка, перешла вброд речку и, погромыхивая гусеницами, покатила по песчаному длинному пляжу. На нём лежали разбитые суда. Они погибли, видно, давно и далеко от этих мест: корабельные доски были добела отмыты солёной водой, а мачты у судов сорваны…

Пляж кончился, вездеход стал карабкаться на сопку. Из-под гусениц теперь летел торф, они врезались в землю, и из неё выступала вода. Вездеход шёл, а за ним бежали два ручейка.

На каждом ухабе ящики подпрыгивали, консервные банки стучали. Мешки лежали тихо.

Наконец тряхнуло так, что мы все чуть не вылетели из кузова.

— Ух ты!

Я сунул руку в карман — лимон на месте.

Вездеход остановился, и в кузов заглянул водитель.

— Приехали. Лежбище! — сказал он.

В домике

Машина стояла у подножия зелёной сопки. Справа и слева — высокая, почти в рост человека, трава. В ней — два домика, похожие на железнодорожные вагончики. Над одним — дымок.

Дверь была без замка. Я толкнул её. В домике — две кровати, железная печь. На плите подпрыгивает и плюётся паром чайник.

На кровати сидел мальчишка и спокойно смотрел на меня.

— А где Чугунков? — спросил я.

— Я Чугунков! — ответил мальчишка.

— Значит, я к твоему отцу! — Я сел на краешек кровати. — Папа скоро придёт?

— Он на Северном лежбище. За батарейками пошёл — у нас рация не работает.

— Так ты один?

— Нет. Ещё Володя-инспектор.

За дверью загромыхал, разворачиваясь, вездеход.

— А вы свои вещи вносите, — сказал мне мальчишка. — Пока отца нет, можете на его кровати спать.

Мы вышли на крыльцо. Ящики и мешки уже были сгружены в траву.

Водитель высунулся из окошка, крикнул что-то, и вездеход, разбрызгивая грязь, покатил по тундре.

Из соседнего домика вышел высоченный парень в огромных, с отворотами, резиновых сапогах.

— Юра, — строго спросил парень, — это кто?

Я понял, что это Володя-инспектор.

— К отцу.

— Разрешение жить на лежбище есть?

— Есть. — Я помахал в воздухе бумажкой. — Давайте я вам ящики помогу таскать, — сказал я, чтобы задобрить строгого инспектора.

Мы перетащили ящики под навес.

— Сейчас обедать будем, — сказал Юра. — Хлеба не привезли? А то у меня чёрствый.

Мы Сварили из пачки концентрата рисовый суп и открыли банку маслянистой рыбы хек. Потом я лёг на кровать Чугункова, укрылся его одеялом и сразу уснул.

Отлив

Проснулся я оттого, что кто-то тихонько вытаскивал из-под кровати что-то тяжёлое.

Около меня сидел на корточках Юра и тащил резиновый сапог. Второй уже стоял посреди комнаты.

— Ты куда?

— Рыбу ловить.

— Подожди.

Я умылся до пояса холодной водой, достал из рюкзака сапоги, и мы спустились к морю.

Был отлив. Вода ушла, обнажилось дно — коричневые и зелёные водоросли. Среди них — такие же коричневые и зелёные лужи.

Юра пошарил в траве, достал припрятанный деревянный ящик и зашагал с ним по воде. Я побрёл следом.

В лужах сидели маленькие колючие ежи и красные с тонкими лучами морские звёзды. Ежи шевелили иглами, а звёзды, когда их переворачивали, начинали медленно, как берёста на огне, изгибаться.

Юра вышел на самую середину большой лужи, посмотрел в воду, поднял ногу и быстро наступил на что-то сапогом. Потом сунул под сапог руку и вытащил большую шишковатую камбалу. Сделал шаг и достал вторую.

«Ну и рыбалка! Просто удивительно!»

Набрав целый ящик рыб, мы пошли домой.

Я спросил по пути:

— Юра, ты в каком сейчас классе?

— В девятом.

— Кончишь, кем будешь?

— Охотоведом.

— Как отец?..

— Вы поговорите с Володей, чтобы он вас взял на лежбище. Без него не ходите — рассердится…

Лежбище

Тропинка, пробитая в высокой траве, карабкалась вверх на сопку. Володя шёл молча, нельзя было понять — то ли он недоволен моим приездом, то ли вообще не любит разговоров.

Дул встречный сырой ветер. Он приносил слабый шум — блеяние, будто впереди кричат овцы, — и стойкий запах хлева.

— Ветер. С моря! — сказал Володя, и я опять не понял: хорошо это или плохо?

Последние шаги — и мы на перевале. И сразу же в глаза ударило открылся, вспыхнул на солнце океан. В уши ворвался рёв.

Вот оно какое — лежбище! Внизу под нами волновались два моря: одно настоящее, серое, стальное — вода, волны; другое живое — звери, тысячи звериных тел на песчаном пляже.

Котики, котики, котики… Громадины-самцы; хрупкие, тонкие самочки; совсем маленькие, россыпью, как семечки, — котята.

Среди коричневых, чёрных зверей вспыхивали тут и там белые искры бродили, перелетали с места на место чайки.

Огромный, чужой, непонятный мир!

Целый час я пролежал в траве, с удивлением присматриваясь и прислушиваясь к нему. Наконец Володя показал рукой — надо уходить!

— Ветер меняется! — шёпотом сказал он. — Учуют, как шарахнутся, подавят чёрненьких. Пошли, пошли!

— Каких чёрненьких?

— Малышей.

— А-а…

Мы осторожно, стараясь не шуметь, поползли назад.

Лайда

Весь следующий день я ждал Чугункова, но он не пришёл. Не вернулся он и ещё через день.

— А вы походите по острову, — сказал Юра. — Котиков посмотрите. Сейчас у нас тут и сивучей много. По лайде так и идите.

Лайдой он называл пляж, который тянулся от мыса в обе стороны вдоль берега.

— Непропуски поверху перейдёте. Тут далеко-о уйти можно! У вас палатка есть?

— Обойдусь… Верно, пойду: может, отца встречу?

Я положил в рюкзак пачку пресных галет, привязал к нему спальный мешок, взял фотоаппарат. Уходя, сунул руку на полку и нащупал лимон. Он лежал там в самом углу. Понюхал пальцы — они опять пахли терпко, по-южному.

Не дожидаясь обеда, вышел из домика и, перевалив через сопку, побрёл на север.

Я шёл, стараясь не пугать животных, прижимаясь к крутому зелёному боку горы.

Котики лежали семьями. В середине — огромный самец — секач, колечком вокруг него — самочки, тут же сбоку — чёрной стайкой — малыши.

На песке, в воде на камнях желтели туши гостей котикового пляжа сивучей.

Я шёл медленно, то и дело останавливаясь, стараясь ничего не пропустить.

Драка

Вот два молодых самца стоят друг против друга. Расставили ласты и вертят шеями.

«Хр-р-р! Хр-рр-р!»

Что не поделили? Должно быть, место. Вот один изловчился, цапнул зубами противника за плечо. По золотистой шкуре клюквенными брызгами кровь.

Раненый — обидчика за лоб. Теперь у них обоих шкуры в крови. Не выдержал тот, что поменьше: повернул — и прочь. Бежит, вскидывает тело, выбрасывает вперёд ласты, подтаскивает зад. Песок — в стороны!

Бежал, бежал — на пути великан-сивуч. Котик с разбегу — под него. Повернулся между ластами-брёвнами и замер: «Куда это меня занесло?»

А сивуч даже не заметил. Спросонок хрюкнул, накрыл ластом беглеца. Торчит теперь из-под сивуча одна котикова голова.

Подбежал и второй. «Стоп! Куда делся обидчик?» Понюхал: где-то здесь! Присмотрелся: «Ах, вот он где!»

Рычит котик, грозит, а подойти боится. Страшно: экая громадина сивуч. Клыки что ножи!

Порычал, порычал и побрёл прочь.

Я лежу в траве, перекручиваю плёнку в фотоаппарате. Интересно, чем кончится дело?

Дремал сивуч, дремал, чувствует — поворачиваться неловко стало: возится что-то между ластов.

Сонную морду опустил, котика за загривок зубами взял, не глядя башкой мотнул.

Полетел вверх тормашками двухметровый кот.

Плюх в воду! А сивуч, глаз не открывая, снова голову опустил.

Тепло, хорошо ему на лайде!

Чёрненькие

Около кучки чёрненьких я снова залёг в траву. Чем занимаются малыши?

А у этих дела важнее важного: время учиться плавать пришло. Бродят у воды, мордочками вертят. То на океан посмотрят, то на песок. Страшно в воду идти… а что-то внутри так и толкает, так и толкает! Жмутся чёрненькие к воде, отскакивают: волна на песок набежит — того и гляди, окатит!

Один чёрненький зазевался. Выкатила на берег волна, накрыла его, назад с собой поволокла. Очутился малыш в воде. Барахтается, ластами, как птица крыльями, трепещет. Не удержала его вода — скрылся с головой. Вынырнул — воздуху глотнул, задними ластами на манер хвоста шевельнул и… поплыл.

Плывёт к берегу, торопится, головёнкой вертит: успеет ли до следующей волны?

Успел.

Стал я искать глазами котиковых мамаш. Нет их. Отец на песке лежит, а мам нет — в море уплыли. Должно быть, кормятся. Впрочем, вот одна. Из воды вылезла, прямиком к своему. По голосу нашла. Легла на песок, на бок повернулась. Малыш тут же носом в живот ей уткнулся, задёргал головёнкой сосёт. Да, вкуснее мамкиного молока ничего нет.

Чайки

Между коричневыми телами котиков там и сям — чайки. Бродят среди тюленей, выклёвывают червяков, подбирают гниль, всякую всячину.

Заметила одна чайка: надо мной трава шевелится.

Взлетела и — ко мне. Крылья растопырила, повисла в воздухе.

Кричит без умолку: «Ив-ив!»

За ней — вторая. Вопят истошными голосами, пикируют на меня, вот-вот клюнут.

Забеспокоились и котики. Кто спал — глаза открыл, кто бодрствовал нос кверху поднял. Принюхиваются, озираются. Кое-кто на всякий случай к воде поближе переполз.

Я — рюкзак за спину и через траву, пригибаясь, на сопку — подальше от зверей, от тревоги.

Выходит, чайки здесь не только санитары — они ещё и сторожа!

Сивуч

Шёл я поверху и снова увидел внизу, среди огромных, упавших на лайду валунов, жёлтые неподвижные тела сивучей.

«Дай-ка подкрадусь к ним поближе!»

Подумал и начал спускаться.

Склон кончился. Трава уже выше головы. Под ногами песок.

Вдруг прямо перед моим носом из травы — серая круглая громадина валун. Подобрался я к нему, спрятался, стал потихоньку спину разгибать. Поднял голову и… очутился лицом к лицу с огромным сивучом. Стоим мы с ним по обе стороны камня и смотрим друг на друга.

Сивуч то и дело поводил шеей, и от этого у него под шкурой переливался жир. Видел он плохо, но чуял опасность, принюхивался и старался понять: откуда этот незнакомый тревожный запах?

А я стоял не шевелясь. Зверь смотрел на меня мутными глазами, недоумевая: камень я или что-то живое?

Не выдержав, я мигнул. Сивуч заметил это и, издав хриплый рёв, круто повалился на бок. Качнулся и задрожал жёлтый бок, вылетел из-под ластов песок. Раскачиваясь из стороны в сторону, зверь вскачь помчался к воде. По пути врезался в груду других сивучей. Те, как по команде, вскочили и, тревожно трубя, обрушились в воду. Пенная волна выхлестнула на берег!

То ныряя, то показываясь, великаны поплыли прочь.

Калан

Иду дальше. В маленькой бухточке, отгороженной от моря высокой скалой, вода спокойная, гладкая. Со дна поднимаются, плавают коричневыми шишковатыми блинами водоросли — морская капуста. Подул ветерок, листья зашевелились, стали вытягиваться по ветру.

И вдруг я заметил, что один небольшой лист плывёт как-то странно против ветра! Поднёс руку козырьком к глазам, присмотрелся и вздрогнул: с листа на меня смотрели два блестящих глаза.

Это был не лист. От берега плыл, лёжа на спине, зверёк. Он плыл, сложив передние лапки на груди и прижав задние к животу. Плыл, работая одним телом. Зверёк выбрался на середину бухточки, запрокинув круглую усатую мордочку, и нырнул. Через некоторое время он вынырнул, снова лёг на спину и зевнул.

«А что это у него за колючки на животе?» — подумал я.

Ветер понёс зверька к берегу, и я разглядел — пловец прижимает лапой к груди морского ежа!

Я понял, что передо мною морская выдра — калан. Зверь, который водится на втором из Командорских островов — на Медном, но изредка заплывает и сюда, к этому берегу.

Калан принялся за еду. Он аккуратно обмял лапами ежа — так дети лепят снежки — и начал есть. Остатки бросил в воду.

И тут со скалы метнулась вниз чёрно-белая стрела: длинноклювая кайра на лету подхватила объедки и с радостным криком унеслась прочь.

Я не заметил, как в бухточку с берега сполз туман. Исчезла скала, вода из чёрной, маслянистой стала серой, покрытой острыми гвоздиками дождя.

Я потерял калана из виду.

Ночь

Стало смеркаться. Надо было искать место для ночлега.

В одном месте над лайдой нависала скала. На плоскую её вершину ветер нанёс земли, на земле выросла трава. К скале то и дело с криками подлетали маленькие чёрные птицы с красными широкими носами — топорики.

Я положил под скалой рюкзак, достал спальный мешок, забрался в него с головой и долго лежал согреваясь. Ветер дул не переставая. Острые песчинки, пролетая, царапали мешок.

Потом я заснул и даже не слышал, как ночью шёл дождь.

Проснулся рано, стряхнул с мешка воду, подумал: «В вагончике-то тепло!» Сразу захотелось назад, к Юре, к чайнику, весело поющему на плите.

Старый котик

Теперь я знал дорогу и обратно шёл быстро. Перевалив через скалу-непропуск, снова вышел на лежбище.

В стороне от стада, в неглубокой воронке, лежал котик. Он был стар, шкура на боках облезла. Рой мух кружился над ним. Котик лежал прямо на моём пути, но я устал и решил не сворачивать.

Старик забеспокоился только тогда, когда я оказался совсем рядом. Ветер относил мой запах в сторону, и поэтому котик не понял, кто приближается. Он вытянул навстречу мне узкую, с повисшими усами морду и глухо рявкнул. Потом завозился, пытаясь выбраться из воронки. Слепые глаза тщетно старались разглядеть: кто перед ним? Мне стало жалко его, и я остановился. Моя неподвижность обманула животное. Котик, шумно вздохнув, улёгся снова.

Прошумели крылья. На песок села чайка. Она покосилась на меня красным нахальным глазом, соскочила в воронку и, сунув клюв под зверя, вырвала из его живота клок шерсти. Поклевав, птица лениво взмахнула крыльями и полетела прочь.

Я сделал осторожно шаг назад. Котик вздрогнул во сне.

«Это его последнее лето», — подумалось мне.

Чугунков

Подойдя к домику, я увидел около двери ружьё.

В комнате весело гудела печь, на кровати сидел большой человек. Сапоги он снял и сидел в толстых шерстяных носках.

— Вы Чугунков? А я к вам приехал из Ленинграда. Помните, мы уславливались? Мне для журнала нужно статью написать.

— Помню, — сказал Чугунков и кивнул. — А я вот на Северное пошёл, да и застрял. Котиков там метили. Ну, как вас мой Юра принял?

— Юра? Он у вас молодец, мы с ним тут камбал ногами ловили. Где он?

— За водой на ручей пошёл… Долго у нас пробудете?

— Как получится. Я ведь, между прочим, магнитофон привёз — записывать котиков.

— Попробуйте.

Чугунков улыбнулся и вдруг заревел секачом. Потом залаял самочкой. Заблеил малышом.

Это получилось очень смешно: сидит на кровати взрослый, большой человек в носках и кричит по-звериному на разные голоса. Но я не засмеялся, а, наклонив голову набок, серьёзно слушал. Потом достал из чемодана магнитофон, и мы стали проверять, всё ли в нём работает хорошо.

Пришёл Юра с водой, вскипятили чайник, сели за стол.

Я достал с полки лимон, ножом разрезал его на три части. Стали пить чай. Чугунков пил вприкуску. Он долго дул в чашку, отгоняя лимон, а потом клал на язык белый сахарный кубик и, причмокивая, тянул коричневую сладкую жидкость.

— Завтра чистим пляж, — сказал он, — а уж потом я вами займусь. Потерпите?

— Ничего, — сказал я, — мне не к спеху. Вы давно тут, на лежбище?

— Десятый год. С мая по октябрь. Семья на Камчатке, а я в вагончике. Хорошо, Юрка теперь со мной, — подрос. Вы лимон один привезли?

— Один.

— Жаль. Тёплым морем от него пахнет. Пальмы… Музыка…

Котики и автомобиль

Когда мы с Юрой назавтра пришли на лайду, прилив уже начался, вода закрыла верхушки камней. Сивучи, которые любили сидеть на них, перебрались на берег.

Из-за сопки послышалось урчание мотора.

Над высокой голубой травой показалась кабина тяжёлого автомобиля. Тотчас беспокойно завозились, заворчали самцы. Чайки поднялись в воздух, помчались выяснять: что там? Самки тревожно принюхивались: не беда ли?

Одни только чёрненькие продолжали дремать. Из-за края сопки на лайду выкатился автомобиль. В кузове сидели трое рабочих-алеутов. Пробуксовывая колёсами, автомобиль подъехал к самой воде. Рабочие соскочили на песок и стали подбирать вилами мусор и падаль, швыряя их в кузов.

Я был поражён. Я думал — начнётся паника. Произойдёт то, о чём говорил Володя: животные, сметая всё на пути, лавиной кинутся к воде, будут раздавлены чёрненькие… Но котики скоро перестали волноваться. Только самочки, гоня перед собой малышей, немного отползли в сторону.

К автомобилю, видно, здесь привыкли. Рабочие, подобрав мусор, перешли на новое место.

Мы сидели с Юрой на сопке. Внизу под нами следом за машиной шёл Чугунков. У него в руке была записная книжка. Он подходил к котикам, считал их и что-то записывал. Он смотрел на них внимательно, изучая, как врач смотрит на больных. Ему было трудно идти по вязкому песку.

Вот он стоит, широко расставив ноги и сбив на затылок кепку. В резиновых сапогах отражается серое, затянутое тучами небо.

Голоса

Мы записывали голоса котиков.

Чугунков с магнитофоном остался на сопке, а я полз по пляжу. За мной как змея извивался чёрный резиновый шнур.

Я старался не спугнуть зверей.

Но вот встревожилась ближайшая ко мне самочка, привстала и, подняв острую, рыжую мордочку, зашевелила усами.

Оторвали от песка головы и её соседки. Завозился огромный самец. И вдруг всё семейство, как по команде, двинулось к воде.

Зашевелились другие звери. Закачались, заныряли усатые чёрные головы. Пляж начал приходить в движение.

Резиновый шнур натянулся и рывком остановил меня. Из травы Чугунков свирепо делал знаки: назад, назад!

Мы ушли и, чтобы дать зверям время успокоиться, вернулись только через час.

Теперь Чугунков решил попробовать сам. Он сходил в домик и принёс оттуда бамбуковое удилище. Привязал к нему микрофон. Поплевал на ладонь, повертел ею в воздухе — поймал ветер. Прикинул, где лучше выходить из травы.

Я остался около магнитофона. Под локтями — трава. Перед носом петлей, с бобины на бобину, — коричневая лента. Я посмотрел — что делает Чугунков?

Он полз не поднимая головы. Когда до ближайшего зверя — это тоже была самочка — осталось шагов шесть, остановился и долго лежал. Котики, встревоженные приближением непонятного тёмного пятна, понюхали воздух, успокоились. Ветер был от них. Тогда Чугунков, не поднимаясь, подвинул палку с микрофоном к самому зверю. Я нажал клавишу, закрутились бобины…

Потом Чугунков пополз к воде. Там стайкой лежали чёрненькие. Этим он совал микрофон прямо в мордочки. Котята отворачивались, отступали. Одного заинтересовала блестящая белая штука на палке, он подковылял к ней, ткнулся носом, попробовал на зуб…

Последним записывали большого секача. Тот уже покинул свой гарем и лежал в стороне от стада.

Это было далеко от меня. Чугунков подполз к зверю со спины, положил микрофон рядом с ним. Великан не обратил на это внимания. Он, видно, молчал, потому что Чугунков вдруг привстал. Секач уставился на него. Человек и зверь некоторое время смотрели друг другу в глаза, потом кот качнулся и, тяжело перебрасывая с места на место ласты, стал отступать. Короткий рёв — одинокий, низкий, недовольный — пронёсся над берегом…

Вечером в домике мы слушали записи. Сперва шелестела, перематываясь с бобины на бобину, лента. Потом послышался плеск волн и беспокойное мычание — шумело лежбище. Затем кто-то задышал, захрюкал — сонно, лениво. Самочка! Опять молчание… Жалобно заблеяли малыши. Заскрипело — котёнок куснул микрофон…

Наконец, из шелеста волн и шуршания песка возник, перекрывая их, и заполнил весь домик могучий рёв потревоженного самца.

— Ну вот, получилось! — весело сказал Чугунков. — Не зря ползали. Вам это для чего?

— Вдруг радиопередачу сделаю…

Растопили печь. Юра поставил воду.

Я вспомнил, как мы пили вчера чай: за окошком тундра, низкое серое небо, вот-вот пойдёт дождь. А на столе у нас круглый, жёлтый, как маленькое солнце, лимон. Лежит, пахнет югом и далёким ласковым морем.

Утро

Ночь на Командорах короткая и светлая. Не успеет солнце погрузиться в воду у северного мыса, как снова светлеет, и от далёких Алеутских островов идёт новый день.

Эти час-два голубых сумерек прекрасны. Если нет тумана и воздух прозрачен, то всю ночь дрожит над водой жёлтая цепочка огней села Никольского — единственного поселения на островах. Там кто ещё не успел лечь, кто уже встал. Вот над бухтой вспыхнул зелёный огонёк — отошёл от причала катер: рабочие-алеуты едут на лежбище. Вот огонёк исчез — катер зашёл за остров Топорков. Вот появился снова, уменьшился и пропал…

Над горизонтом выкатилось солнце. Стылая стальная вода неподвижна. В Никольском закурчавился один дымок, другой…

Человек и котик

На прощание Чугунков рассказал мне про лежбище — какое оно зимой.

Как-то остался он тут до декабря. Зима была недружная: снег то шёл, то таял. В вагончике сыро. Пляж голый. Котики уплыли. Остался только один самец. Здоровенный секач! Лежит на песке отощавший, ни жира, ни мышц. Все котики уже давно в тёплых краях, а этот — словно жалко ему уплывать! — то спустится в воду, то вылезет обратно на берег…

— Прихожу я как-то утром, — говорит Чугунков, — а его нет, уплыл. И снег в этот день такой пошёл! Всё занесло. И мороз ударил…

На следующий год Чугунков приехал на остров очень рано — только лёд сошёл. Стоит на лайде, смотрит в бинокль. Вдруг видит — чёрная голова! Плывёт какой-то зверь, отфыркивается. А это — котик. Доплыл, шумно вздохнул, вылез на берег и в самой середине пляжа самое лучшее место занял. Застолбил его! Для себя и для своей будущей семьи.

Лежит. Такой красавец, такой здоровяк! Откормился за зиму на южных харчах.

— Тут я и подумал: «Уж не ты ли это, мой друг, первым вернулся? Видно, крепко тебя назад тянуло…»

Так они вдвоём на берегу и просидели до вечера. Сидят и на море смотрят — кто приплывёт ещё?