Барбос был невелик ростом, но приземист и широкогруд. Благодаря длинной, чуть-чуть вьющейся шерсти в нем замечалось отдаленное сходство с белым пуделем, но только с пуделем, к которому никогда не прикасались ни мыло, ни гребень, ни ножницы. Летом он постоянно с головы до конца хвоста бывал унизан колючими «репяхами», осенью же клоки шерсти на его ногах, животе, извалявшись в грязи и потом высохнув, превращались в сотни коричневых, болтающихся сталактитов. Уши Барбоса вечно носили на себе следы «боевых схваток», а в особенно горячие периоды собачьего флирта прямо-таки превращались в причудливые фестоны. Таких собак, как он, искони и всюду зовут Барбосами. Изредка только, да и то в виде исключения, их называют Дружками. Эти собаки, если не ошибаюсь, происходят от простых дворняжек и овчарок. Они отличаются верностью, независимым характером и тонким слухом.

Жулька также принадлежала к очень распространенной породе маленьких собак, тех тонконогих собачек с гладкой черной шерстью и желтыми подпалинами над бровями и на груди, которых так любят отставные чиновницы. Основной чертой ее характера была деликатная, почти застенчивая вежливость. Это не значит, чтобы она тотчас же перевертывалась на спину, начинала улыбаться или униженно ползала на животе, как только с ней заговаривал человек (так поступают все лицемерные, льстивые и трусливые собачонки). Нет, к доброму человеку она подходила с свойственной ей смелой доверчивостью, опиралась на его колено своими передними лапками и нежно протягивала мордочку, требуя ласки. Деликатность ее выражалась главным образом в манере есть. Она никогда не попрошайничала, наоборот, ее всегда приходилось упрашивать, чтобы она взяла косточку. Если же к ней во время еды подходила другая собака или люди, Жулька скромно отходила в сторону с таким видом, который как будто бы говорил: «Кушайте, кушайте, пожалуйста… Я уже совершенно сыта…» Право же, в ней в эти моменты было гораздо меньше собачьего, чем в иных почтенных человеческих лицах во время хорошего обеда.

Конечно, Жулька единогласно признавалась комнатной собачкой. Что касается до Барбоса, то нам, детям, очень часто приходилось его отстаивать от справедливого гнева старших и пожизненного изгнания во двор. Во-первых, он имел весьма смутные понятия о праве собственности (особенно если дело касалось съестных припасов), а во-вторых, не отличался аккуратностью в туалете. Этому разбойнику ничего не стоило стрескать в один присест добрую половину жареного пасхального индюка, воспитанного с особенною любовью и откормленного одними орехами, или улечься, только что выскочив из глубокой и грязной лужи, на праздничное, белое, как снег, покрывало маминой кровати.

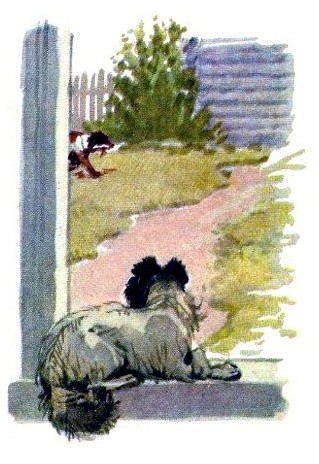

Летом к нему относились снисходительно, и он обыкновенно лежал на подоконнике раскрытого окна в позе спящего льва, уткнув морду между вытянутыми передними лапами. Однако он не спал: это замечалось по его бровям, все время не перестававшим двигаться. Барбос ждал… Едва только на улице против нашего дома показывалась собачья фигура. Барбос стремительно скатывался с окошка, проскальзывал на брюхе в подворотню и полным карьером несся на дерзкого нарушителя территориальных законов. Он твердо памятовал великий закон всех единоборств и сражений: бей первый, если не хочешь быть битым, и поэтому наотрез отказывался от всяких принятых в собачьем мире дипломатических приемов, вроде предварительного взаимного обнюхивания, угрожающего рычания, завивания хвоста кольцом и так далее. Барбос, как молния, настигал соперника, грудью сшибал его с ног и начинал грызню. В течение нескольких минут среди густого столба коричневой пыли барахтались, сплетаясь клубком, два собачьих тела. Наконец Барбос одерживал победу. В то время когда враг обращался в бегство, поджимая хвост между ногами, визжа и трусливо оглядываясь назад. Барбос с гордым видом возвращался на свой пост на подоконник. Правда, что иногда при этом триумфальном шествии он сильно прихрамывал, а уши его украшались лишними фестонами, но, вероятно, тем слаще казались ему победные лавры.

Между ним и Жулькой царствовало редкое согласие и самая нежная любовь. Может быть, втайне Жулька осуждала своего друга за буйный нрав и дурные манеры, но во всяком случае явно она никогда этого не высказывала. Она даже и тогда сдерживала свое неудовольствие, когда Барбос, проглотив в несколько приемов свой завтрак, нагло облизываясь, подходил к Жулькиной миске и засовывал в нее свою мокрую мохнатую морду. Вечером, когда солнце жгло не так сильно, обе собаки любили поиграть и повозиться на дворе. Они то бегали одна от другой, то устраивали засады, то с притворно-сердитым рычанием делали вид, что ожесточенно грызутся между собой.

Однажды к нам во двор забежала бешеная собака. Барбос видел ее со своего подоконника, но, вместо того чтобы, по обыкновению, кинуться в бой, он только дрожал всем телом и жалобно повизгивал. Собака носилась по двору из угла в угол, нагоняя одним своим видом панический ужас и на людей и на животных. Люди попрятались за двери и боязливо выглядывали из-за них, Все кричали, распоряжались, давали бестолковые советы и подзадоривали друг друга. Бешеная собака тем временем уже успела искусать двух свиней и разорвать нескольких уток.

Вдруг все ахнули от испуга и неожиданности. Откуда-то из-за сарая выскочила маленькая Жулька и во всю прыть своих тоненьких ножек понеслась наперерез бешеной собаке. Расстояние между ними уменьшалось с поразительной быстротой. Потом они столкнулись… Это все произошло так быстро, что никто не успел даже отозвать Жульку назад. От сильного толчка она упала и покатилась по земле, а бешеная собака тотчас же повернула к воротам и выскочила на улицу.

Когда Жульку осмотрели, то на ней не нашли ни одного следа зубов. Вероятно, собака не успела ее даже укусить. Но напряжение героического порыва и ужас пережитых мгновений не прошли даром бедной Жульке… С ней случилось что-то странное, необъяснимое. Если бы собаки обладали способностью сходить с ума, я сказал бы, что она помешалась. В один день она исхудала до неузнаваемости; то лежала по целым часам в каком-нибудь темном углу; то носилась по двору, кружась и подпрыгивая. Она отказывалась от пищи и не оборачивалась, когда ее звали по имени.

На третий день она так ослабела, что не могла подняться с земли. Глаза ее, такие же светлые и умные, как и прежде, выражали глубокое внутреннее мучение. По приказанию отца, ее отнесли в пустой дровяной сарай, чтобы она могла там спокойно умереть. (Ведь известно, что только человек обставляет так торжественно свою смерть. Но все животные, чувствуя приближение этого омерзительного акта, ищут уединения.)

Через час после того, как Жульку заперли, к сараю прибежал Барбос. Он был сильно взволнован и принялся сначала визжать, а потом выть, подняв кверху голову. Иногда он останавливался на минуту, чтобы понюхать с тревожным видом и настороженными ушами щель сарайной двери, а потом опять протяжно и жалостно выл.

Его пробовали отзывать от сарая, но это не помогало. Его гнали и даже несколько раз ударили веревкой; он убегал, но тотчас же упорно возвращался на свое место и продолжал выть.

Так как дети вообще стоят к животным гораздо ближе, чем это думают взрослые, то мы первые догадались, чего хочет Барбос.

— Папа, пусти Барбоса в сарай. Он хочет проститься с Жулькой. Пусти, пожалуйста, папа, — пристали мы к отцу.

Он сначала сказал: «Глупости!» Но мы так лезли к нему и так хныкали, что он должен был уступить.

И мы были правы. Как только отворили дверь сарая, Барбос стремглав бросился к Жульке, бессильно лежавшей на земле, обнюхал ее и с тихим визгом стал лизать ее в глаза, в морду, в уши. Жулька слабо помахивала хвостом и старалась приподнять голову — ей это не удалось. В прощании собак было что-то трогательное. Даже прислуга, глазевшая на эту сцену, казалась тронутой.

Когда Барбоса позвали, он повиновался и, выйдя из сарая, лег около дверей на земле. Он уже, больше не волновался и не выл, а лишь изредка поднимал голову и как будто бы прислушивался к тому, что делается в сарае. Часа через два он опять завыл, но так громко и так выразительно, что кучер должен был достать ключи и отворить двери. Жулька лежала неподвижно на боку. Она издохла…

(Иллюстрации А.М. Лаптева)