Часть первая

I

Однажды летом, в деревне Грачах, у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой, все в доме поднялись с рассветом, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса.

Только единственный сын Анны Павловны, Александр Федорыч, спал, как следует спать двадцатилетнему юноше, богатырским сном; а в доме все суетились и хлопотали. Люди ходили на цыпочках и говорили шепотом, чтобы не разбудить молодого барина. Чуть кто-нибудь стукнет, громко заговорит, сейчас, как раздраженная львица, являлась Анна Павловна и наказывала неосторожного строгим выговором, обидным прозвищем, а иногда, по мере гнева и сил своих, и толчком.

На кухне стряпали в трое рук, как будто на десятерых, хотя все господское семейство только и состояло, что из Анны Павловны да Александра Федорыча. В сарае вытирали и подмазывали повозку. Все были заняты и работали до поту лица. Барбос только ничего не делал, но и тот по-своему принимал участие в общем движении. Когда мимо его проходил лакей, кучер или шмыгала девка, он махал хвостом и тщательно обнюхивал проходящего, а сам глазами, кажется, спрашивал: «Скажут ли мне, наконец, что у нас сегодня за суматоха?»

А суматоха была оттого, что Анна Павловна отпускала сына в Петербург на службу, или, как она говорила, людей посмотреть и себя показать. Убийственный для нее день! От этого она такая грустная и расстроенная. Часто, в хлопотах, она откроет рот, чтоб приказать что-нибудь, и вдруг остановится на полуслове, голос ей изменит, она отвернется в сторону и оботрет, если успеет, слезу, а не успеет, так уронит ее в чемодан, в который сама укладывала Сашенькино белье. Слезы давно кипят у ней в сердце; они подступили к горлу, давят грудь и готовы брызнуть в три ручья; но она как будто берегла их на прощанье и изредка тратила по капельке.

Не одна она оплакивала разлуку: сильно горевал тоже камердинер Сашеньки, Евсей. Он отправлялся с барином в Петербург, покидал самый теплый угол в дому, за лежанкой, в комнате Аграфены, первого министра в хозяйстве Анны Павловны и – что всего важнее для Евсея – первой ее ключницы.

За лежанкой только и было места, чтоб поставить два стула и стол, на котором готовился чай, кофе, закуска. Евсей прочно занимал место и за печкой и в сердце Аграфены. На другом стуле заседала она сама.

История об Аграфене и Евсее была уж старая история в доме. О ней, как обо всем на свете, поговорили, позлословили их обоих, а потом, так же как и обо всем, замолчали. Сама барыня привыкла видеть их вместе, и они блаженствовали целые десять лет. Многие ли в итоге годов своей жизни начтут десять счастливых? Зато вот настал и миг утраты! Прощай, теплый угол, прощай, Аграфена Ивановна, прощай, игра в дураки, и кофе, и водка, и наливка – все прощай!

Евсей сидел молча и сильно вздыхал. Аграфена, насупясь, суетилась по хозяйству. У ней горе выражалось по-своему. Она в тот день с ожесточением разлила чай и вместо того, чтоб первую чашку крепкого чаю подать, по обыкновению, барыне, выплеснула его вон: «никому, дескать, не доставайся», и твердо перенесла выговор. Кофе у ней перекипел, сливки подгорели, чашки валились из рук. Она не поставит подноса на стол, а брякнет; не отворит шкафа и двери, а хлопнет. Но она не плакала, а сердилась на все и на всех. Впрочем, это вообще было главною чертою в ее характере. Она никогда не была довольна; все не по ней; всегда ворчала, жаловалась. Но в эту роковую для нее минуту характер ее обнаруживался во всем своем пафосе. Пуще всего, кажется, она сердилась на Евсея.

– Аграфена Ивановна!.. – сказал он жалобно и нежно, что не совсем шло к его длинной и плотной фигуре.

– Ну, что ты, разиня, тут расселся? – отвечала она, как будто он в первый раз тут сидел. – Пусти прочь: надо полотенце достать.

– Эх, Аграфена Ивановна!.. – повторил он лениво, вздыхая и поднимаясь со стула и тотчас опять опускаясь, когда она взяла полотенце.

– Только хнычет! Вот пострел навязался! Что это за наказание, Господи! и не отвяжется!

И она со звоном уронила ложку в полоскательную чашку.

– Аграфена! – раздалось вдруг из другой комнаты, – ты никак с ума сошла! разве не знаешь, что Сашенька почивает? Подралась, что ли, с своим возлюбленным на прощанье?

– Не пошевелись для тебя, сиди, как мертвая! – прошипела по-змеиному Аграфена, вытирая чашку обеими руками, как будто хотела изломать ее в куски.

– Прощайте, прощайте! – с громаднейшим вздохом сказал Евсей, – последний денек, Аграфена Ивановна!

– И слава Богу! пусть унесут вас черти отсюда: просторнее будет. Да пусти прочь, негде ступить: протянул ноги-то!

Он тронул было ее за плечо – как она ему ответила! Он опять вздохнул, но с места не двигался; да напрасно и двинулся бы: Аграфене этого не хотелось. Евсей знал это и не смущался.

– Кто-то сядет на мое место? – промолвил он, все со вздохом.

– Леший! – отрывисто отвечала она.

– Дай-то Бог! лишь бы не Прошка. А кто-то в дураки с вами станет играть?

– Ну хоть бы и Прошка, так что ж за беда? – со злостью заметила она. Евсей встал.

– Вы не играйте с Прошкой, ей-богу, не играйте! – сказал он с беспокойством и почти с угрозой.

– А кто мне запретит? ты, что ли, образина этакая?

– Матушка, Аграфена Ивановна! – начал он умоляющим голосом, обняв ее за талию, сказал бы я, если б у ней был хоть малейший намек на талию.

Она отвечала на объятие локтем в грудь.

– Матушка, Аграфена Ивановна! – повторил он, – будет ли Прошка любить вас так, как я? Поглядите, какой он озорник: ни одной женщине проходу не даст. А я‑то! э‑эх! Вы у меня, что синь-порох в глазу! Если б не барская воля, так… эх!..

Он при этом крякнул и махнул рукой. Аграфена не выдержала: и у ней, наконец, горе обнаружилось в слезах.

– Да отстанешь ли ты от меня, окаянный? – говорила она плача, – что мелешь, дуралей! Свяжусь я с Прошкой! разве не видишь сам, что от него путного слова не добьешься? только и знает, что лезет с ручищами…

– И к вам лез? Ах, мерзавец! А вы, небось, не скажете! Я бы его…

– Полезь-ка, так узнает! Разве нет в дворне женского пола, кроме меня? С Прошкой свяжусь! вишь, что выдумал! Подле него и сидеть-то тошно – свинья свиньей! Он, того и гляди, норовит ударить человека или сожрать что-нибудь барское из-под рук – и не увидишь.

– Уж если, Аграфена Ивановна, случай такой придет – лукавый ведь силен, – так лучше Гришку посадите тут: по крайности малый смирный, работящий, не зубоскал…

– Вот еще выдумал! – накинулась на него Аграфена, – что ты меня всякому навязываешь, разве я какая-нибудь… Пошел вон отсюда! Много вашего брата, всякому стану вешаться на шею: не таковская! С тобой только, этаким лешим, попутал, видно, лукавый за грехи мои связаться, да и то каюсь… а то выдумал!

– Бог вас награди за вашу добродетель! как камень с плеч! – воскликнул Евсей.

– Обрадовался! – зверски закричала она опять, – есть чему радоваться – радуйся!

И губы у ней побелели от злости. Оба замолчали.

– Аграфена Ивановна! – робко сказал Евсей немного погодя.

– Ну, что еще?

– Я ведь и забыл: у меня нынче с утра во рту маковой росинки не было.

– Только и дела!

– С горя, матушка.

Она достала с нижней полки шкафа, из-за головы сахару, стакан водки и два огромные ломтя хлеба с ветчиной. Все это давно было приготовлено для него ее заботливой рукой. Она сунула ему их, как не суют и собакам. Один ломоть упал на пол.

– На вот, подавись! О, чтоб тебя… да тише, не чавкай на весь дом.

Она отвернулась от него с выражением будто ненависти, а он медленно начал есть, глядя исподлобья на Аграфену и прикрывая одною рукою рот.

Между тем в воротах показался ямщик с тройкой лошадей. Через шею коренной переброшена была дуга. Колокольчик, привязанный к седелке, глухо и несвободно ворочал языком, как пьяный, связанный и брошенный в караульню. Ямщик привязал лошадей под навесом сарая, снял шапку, достал оттуда грязное полотенце и отер пот с лица. Анна Павловна, увидев его из окна, побледнела. У ней подкосились ноги и опустились руки, хотя она ожидала этого. Оправившись, она позвала Аграфену.

– Поди-ка на цыпочках, тихохонько, посмотри, спит ли Сашенька? – сказала она. – Он, мой голубчик, проспит, пожалуй, и последний денек: так и не нагляжусь на него. Да нет, куда тебе! ты, того гляди, влезешь как корова! я лучше сама…

И пошла.

– Поди-ка ты, не корова! – ворчала Аграфена, воротясь к себе. – Вишь, корову нашла! много ли у тебя этаких коров-то?

Навстречу Анне Павловне шел и сам Александр Федорыч, белокурый молодой человек, в цвете лет, здоровья и сил. Он весело поздоровался с матерью, но, увидев вдруг чемодан и узлы, смутился, молча отошел к окну и стал чертить пальцем по стеклу. Через минуту он уже опять говорил с матерью и беспечно, даже с радостью смотрел на дорожные сборы.

– Что это ты, мой дружок, как заспался, – сказала Анна Павловна, – даже личико отекло? Дай-ка вытру тебе глаза и щеки розовой водой.

– Нет, маменька, не надо.

– Чего ты хочешь позавтракать: чайку прежде или кофейку? Я велела сделать и битое мясо со сметаной на сковороде – чего хочешь?

– Все равно, маменька.

Анна Павловна продолжала укладывать белье, потом остановилась и посмотрела на сына с тоской.

– Саша!.. – сказала она через несколько времени.

– Чего изволите, маменька?

Она медлила говорить, как будто чего-то боялась.

– Куда ты едешь, мой друг, зачем? – спросила она, наконец, тихим голосом.

– Как куда, маменька? в Петербург, затем… затем… чтоб…

– Послушай, Саша, – сказала она в волнении, положив ему руку на плечо, по-видимому с намерением сделать последнюю попытку, – еще время не ушло: подумай, останься!

– Остаться! как можно! да ведь и… белье уложено, – сказал он, не зная, что выдумать.

– Уложено белье! да вот… вот… вот… гляди – и не уложено.

Она в три приема вынула все из чемодана.

– Как же это так, маменька? собрался – и вдруг опять! Что скажут…

Он опечалился.

– Я не столько для себя самой, сколько для тебя же отговариваю. Зачем ты едешь? Искать счастья? Да разве тебе здесь нехорошо? разве мать день-деньской не думает о том, как бы угодить всем твоим прихотям? Конечно, ты в таких летах, что одни материнские угождения не составляют счастья; да я и не требую этого. Ну, погляди вокруг себя: все смотрят тебе в глаза. А дочка Марьи Карповны, Сонюшка? Что… покраснел? Как она, моя голубушка – дай Бог ей здоровья – любит тебя: слышь, третью ночь не спит!

– Вот, маменька, что вы! она так…

– Да, да, будто я не вижу… Ах! чтоб не забыть: она взяла обрубить твои платки – «я, говорит, сама, сама, никому не дам, и метку сделаю», – видишь, чего же еще тебе? Останься!

Он слушал молча, поникнув головой, и играл кистью своего шлафрока.

– Что ты найдешь в Петербурге? – продолжала она. – Ты думаешь, там тебе такое же житье будет, как здесь? Э, мой друг! Бог знает, чего насмотришься и натерпишься: и холод, и голод, и нужду – все перенесешь. Злых людей везде много, а добрых не скоро найдешь. А почет – что в деревне, что в столице – все тот же почет. Как не увидишь петербургского житья, так и покажется тебе, живучи здесь, что ты первый в мире; и во всем так, мой милый! Ты же воспитан, и ловок, и хорош. Мне бы, старухе, только оставалось радоваться, глядя на тебя. Женился бы, послал бы Бог тебе деточек, а я бы нянчила их – и жил бы без горя, без забот, и прожил бы век свой мирно, тихо, никому бы не позавидовал; а там, может, и не будет хорошо, может, и помянешь слова мои… Останься, Сашенька, – а?

Он кашлянул и вздохнул, но не сказал ни слова.

– А посмотри-ка сюда, – продолжала она, отворяя дверь на балкон, – и тебе не жаль покинуть такой уголок?

С балкона в комнату пахнуло свежестью. От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой – темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу.

Анна Павловна, прикрыв одной рукой глаза от солнца, другой указывала сыну попеременно на каждый предмет.

– Погляди-ка, – говорила она, – какой красотой Бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до пятисот четвертей сберем; а вон и пшеничка есть, и гречиха; только гречиха нынче не то, что прошлый год: кажется, плоха будет. А лес-то, лес-то как разросся! Подумаешь, как велика премудрость Божия! Дровец с своего участка мало-мало на тысячу продадим. А дичи, дичи что! и ведь все это твое, милый сынок: я только твоя приказчица. Погляди-ка, озеро: что за великолепие! истинно небесное! рыба так и ходит; одну осетрину покупаем, а то ерши, окуни, караси кишмя-кишат: и на себя и на людей идет. Вон твои коровки и лошадки пасутся. Здесь ты один всему господин, а там, может быть, всякий станет помыкать тобой. И ты хочешь бежать от такой благодати, еще не знаешь куда, в омут, может быть, прости Господи… Останься!

Он молчал.

– Да ты не слушаешь, – сказала она. – Куда это ты так пристально загляделся?

Он молча и задумчиво указал рукой вдаль. Анна Павловна взглянула и изменилась в лице. Там, между полей, змеей вилась дорога и убегала за лес, дорога в обетованную землю, в Петербург. Анна Павловна молчала несколько минут, чтоб собраться с силами.

– Так вот что! – проговорила она, наконец, уныло. – Ну, мой друг, Бог с тобой! поезжай, уж если тебя так тянет отсюда: я не удерживаю! По крайней мере не скажешь, что мать заедает твою молодость и жизнь.

Бедная мать! вот тебе и награда за твою любовь! Того ли ожидала ты? В том-то и дело, что матери не ожидают наград. Мать любит без толку и без разбору. Велики вы, славны, красивы, горды, переходит имя ваше из уст в уста, гремят ваши дела по свету – голова старушки трясется от радости, она плачет, смеется и молится долго и жарко. А сынок, большею частью, и не думает поделиться славой с родительницею. Нищи ли вы духом и умом, отметила ли вас природа клеймом безобразия, точит ли жало недуга ваше сердце или тело, наконец отталкивают вас от себя люди и нет вам места между ними – тем более места в сердце матери. Она сильнее прижимает к груди уродливое, неудавшееся чадо и молится еще долее и жарче.

Как назвать Александра бесчувственным за то, что он решился на разлуку? Ему было двадцать лет. Жизнь от пелен ему улыбалась; мать лелеяла и баловала его, как балуют единственное чадо; нянька все пела ему над колыбелью, что он будет ходить в золоте и не знать горя; профессоры твердили, что он пойдет далеко, а по возвращении его домой ему улыбнулась дочь соседки. И старый кот, Васька, был к нему, кажется, ласковее, нежели к кому-нибудь в доме.

О горе, слезах, бедствиях он знал только по слуху, как знают о какой-нибудь заразе, которая не обнаружилась, но глухо где-то таится в народе. От этого будущее представлялось ему в радужном свете. Его что-то манило вдаль, но что именно – он не знал. Там мелькали обольстительные призраки, но он не мог разглядеть их; слышались смешанные звуки – то голос славы, то любви: все это приводило его в сладкий трепет.

Ему скоро тесен стал домашний мир. Природу, ласки матери, благоговение няньки и всей дворни, мягкую постель, вкусные яства и мурлыканье Васьки – все эти блага, которые так дорого ценятся на склоне жизни, он весело менял на неизвестное, полное увлекательной и таинственной прелести. Даже любовь Софьи, первая, нежная и розовая любовь, не удерживала его. Что ему эта любовь? Он мечтал о колоссальной страсти, которая не знает никаких преград и свершает громкие подвиги. Он любил Софью пока маленькою любовью, в ожидании большой. Мечтал он и о пользе, которую принесет отечеству. Он прилежно и многому учился. В аттестате его сказано было, что он знает с дюжину наук да с полдюжины древних и новых языков. Всего же более он мечтал о славе писателя. Стихи его удивляли товарищей. Перед ним расстилалось множество путей, и один казался лучше другого. Он не знал, на который броситься. Скрывался от глаз только прямой путь; заметь он его, так тогда, может быть, и не поехал бы.

Как же ему было остаться? Мать желала – это опять другое и очень естественное дело. В сердце ее отжили все чувства, кроме одного – любви к сыну, и оно жарко ухватилось за этот последний предмет. Не будь его, что же ей делать? Хоть умирать. Уж давно доказано, что женское сердце не живет без любви.

Александр был избалован, но не испорчен домашнею жизнью. Природа так хорошо создала его, что любовь матери и поклонение окружающих подействовали только на добрые его стороны, развили, например, в нем преждевременно сердечные склонности, поселили ко всему доверчивость до излишества. Это же самое, может быть, расшевелило в нем и самолюбие; но ведь самолюбие само по себе только форма; все будет зависеть от материала, который вольешь в нее.

Гораздо более беды для него было в том, что мать его, при всей своей нежности, не могла дать ему настоящего взгляда на жизнь и не приготовила его на борьбу с тем, что ожидало его и ожидает всякого впереди. Но для этого нужно было искусную руку, тонкий ум и запас большой опытности, не ограниченной тесным деревенским горизонтом. Нужно было даже поменьше любить его, не думать за него ежеминутно, не отводить от него каждую заботу и неприятность, не плакать и не страдать вместо его и в детстве, чтоб дать ему самому почувствовать приближение грозы, справиться с своими силами и подумать о своей судьбе – словом, узнать, что он мужчина. Где же было Анне Павловне понять все это и особенно выполнить? Читатель видел, какова она. Не угодно ли посмотреть еще? Она уже забыла сыновний эгоизм. Александр Федорыч застал ее за вторичным укладываньем белья и платья. В хлопотах и дорожных сборах она как будто совсем не помнила горя.

– Вот, Сашенька, заметь хорошенько, куда я что кладу, – говорила она. – В самый низ, на дно чемодана, простыни: дюжина. Посмотри-ка, так ли записано?

– Так, маменька.

– Все с твоими метками, видишь – А.А. А все голубушка Сонюшка! Без нее наши дурищи не скоро бы поворотились. Теперь что? да, наволочки. Раз, две, три, четыре – так, вся дюжина тут. Вот рубашки – три дюжины. Что за полотно – загляденье! это голландское; сама ездила на фабрику к Насилью Васильичу; он выбрал что ни есть наилучшие три куска. Поверяй же, милый, по реестру всякий раз, как будешь принимать от прачки; все новешенькие. Там немного таких рубашек увидишь; пожалуй, и подменят; есть ведь этакие мерзавки, что Бога не боятся. Носков двадцать две пары… Знаешь, что я придумала? положить в один носок твой бумажник с деньгами. Их тебе до Петербурга не понадобится, так, сохрани Боже! случай какой, чтоб и рыли, да не нашли. И письма к дяде туда же положу: то-то, чай, обрадуется! ведь семнадцать лет и словом не перекинулись, шутка ли! Вот косыночки, вот платки; еще полдюжины у Сонюшки осталось. Не теряй, душенька, платков: славный полубатист! У Михеева брала по два с четвертью. Ну, белье все. Теперь платье… Да где Евсей? что он не смотрит? Евсей!

Евсей лениво вошел в комнату.

– Чего изволите? – спросил он еще ленивее.

– Чего изволите? – заговорила Адуева гневно. – Что не смотришь, как я укладываю? А там, как надо что достать в дороге, и пойдешь все перерывать вверх дном! Не может отвязаться от своей возлюбленной – экое сокровище! День-то велик: успеешь! Ты этак там и за барином станешь ходить? Смотри у меня! Вот гляди: это хороший фрак – видишь, куда кладу? А ты, Сашечка, береги его, не всякий день таскай; сукно-то по шестнадцать рублей брали. Куда в хорошие люди пойдешь, и надень, да не садись зря, как ни попало, вон как твоя тетка, словно нарочно, не сядет на пустой стул или диван, а так и норовит плюхнуть туда, где стоит шляпа или что-нибудь такое; намедни на тарелку с вареньем села – такого сраму наделала! Куда попроще в люди, вот этот фрак масака надевай. Теперь жилеты – раз, два, три, четыре. Двое брюк. Э! да платья-то года на три станет. Ух! устала! шутка ли: целое утро возилась! Поди, Евсей. Поговорим, Сашенька, о чем-нибудь другом. Ужо гости приедут, не до того будет.

Она села на диван и посадила его подле себя.

– Ну, Саша, – сказала она, помолчав немного, ты теперь едешь на чужую сторону…

– Какая «чужая» сторона, Петербург: что вы, маменька!

– Погоди, погоди – выслушай, что я хочу сказать! Бог один знает, что там тебя встретит, чего ты наглядишься, и хорошего, и худого. Надеюсь, он, отец мой небесный, подкрепит тебя; а ты, мой друг, пуще всего не забывай его, помни, что без веры нет спасения нигде и ни в чем. Достигнешь там больших чинов, в знать войдешь – ведь мы не хуже других: отец был дворянин, майор, – все-таки смиряйся перед Господом Богом: молись и в счастии и в несчастии, а не по пословице: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Иной, пока везет ему, и в церковь не заглянет, а как придет невмочь – и пойдет рублевые свечи ставить да нищих оделять: это большой грех. К слову пришлось о нищих. Не трать на них денег по-пустому, помногу не давай. На что баловать? их не удивишь. Они пропьют да над тобой же насмеются. У тебя, я знаю, мягкая душа: ты, пожалуй, и по гривеннику станешь отваливать. Нет, это не нужно; Бог подаст! Будешь ли ты посещать храм Божий? будешь ли ходить по воскресеньям к обедне?

Она вздохнула.

Александр молчал. Он вспомнил, что, учась в университете и живучи в губернском городе, он не очень усердно посещал церковь; а в деревне, только из угождения матери, сопровождал ее к обедне. Ему совестно было солгать. Он молчал. Мать поняла его молчание и опять вздохнула.

– Ну, я тебя не неволю, – продолжала она, – ты человек молодой: где тебе быть так усердну к церкви Божией, как нам, старикам? Еще, пожалуй, служба помешает или засидишься поздно в хороших людях и проспишь. Бог пожалеет твоей молодости. Не тужи: у тебя есть мать. Она не проспит. Пока во мне останется хоть капелька крови, пока не высохли слезы в глазах и Бог терпит грехам моим, я ползком дотащусь, если не хватит сил дойти, до церковного порога; последний вздох отдам, последнюю слезу выплачу за тебя, моего друга. Вымолю тебе и здоровье, и чинов, и крестов, и небесных и земных благ. Неужели-то он, милосердый отец, презрит молитвой бедной старухи? Мне самой ничего не надо. Отними он у меня все: здоровье, жизнь, пошли слепоту – тебе лишь подай всякую радость, всякое счастье и добро…

Она не договорила, слезы закапали у ней из глаз.

Александр вскочил с места.

– Маменька… – сказал он.

– Ну, сядь, сядь! – отвечала она, наскоро утирая слезы, – мне еще много осталось поговорить… Что бишь я хотела сказать? из ума вон… Вишь, нынче какая память у меня… да! блюди посты, мой друг: это великое дело! В среду и пятницу – Бог простит; а в Великий пост – Боже оборони! Вот Михайло Михайлыч и умным человеком считается, а что в нем? Что мясоед, что страстная неделя – все одно жрет. Даже волос дыбом становится! Он вон и бедным помогает, да будто его милостыня принята Господом? Слышь, подал раз старику красненькую, тот взял ее, а сам отвернулся да плюнул. Все кланяются ему и в глаза-то бог знает что наговорят, а за глаза крестятся, как поминают его, словно шайтана какого.

Александр слушал с некоторым нетерпением и взглядывал по временам в окно, на дальнюю дорогу.

Она замолчала на минуту.

– Береги пуще всего здоровье, – продолжала она. – Как заболеешь – чего Боже оборони! – опасно, напиши… я соберу все силы и приеду. Кому там ходить за тобой? Норовят еще обобрать больного. Не ходи ночью по улицам; от людей зверского вида удаляйся. Береги деньги… ох, береги на черный день! Трать с толком. От них, проклятых, всякое добро и всякое зло. Не мотай, не заводи лишних прихотей. Ты будешь аккуратно получать от меня две тысячи пятьсот рублей в год. Две тысячи пятьсот рублей не шутка. Не заводи роскоши никакой, ничего такого, но и не отказывай себе в чем можно; захочется полакомиться – не скупись. – Не предавайся вину – ох, оно первый враг человека! Да еще (тут она понизила голос) берегись женщин! Знаю я их! Есть такие бесстыдницы, что сами на шею будут вешаться, как увидят этакого-то…

Она с любовью посмотрела на сына.

– Довольно, маменька; я бы позавтракал? – сказал он почти с досадой.

– Сейчас, сейчас… еще одно слово…

– На мужних жен не зарься, – спешила она досказать, – это великий грех! «Не пожелай жены ближнего твоего», сказано в писании. Если же там какая-нибудь станет до свадьбы добираться – Боже сохрани! не моги и подумать! Они готовы подцепить, как увидят, что с денежками да хорошенький. Разве что у начальника твоего или у какого-нибудь знатного да богатого вельможи разгорятся на тебя зубы и он захочет выдать за тебя дочь – ну, тогда можно, только отпиши: я кое-как дотащусь, посмотрю, чтоб не подсунули так какую-нибудь, лишь бы с рук сбыть: старую девку или дрянь. Этакого женишка всякому лестно залучить. Ну, а коли ты сам полюбишь да выдастся хорошая девушка – так того… – тут она еще тише заговорила… – Сонюшку-то можно и в сторону. (Старушка, из любви к сыну, готова была покривить душой.) Что в самом деле Марья Карповна замечтала! ты дочке ее не пара. Деревенская девушка! на тебя и не такие польстятся.

– Софью! нет, маменька, я ее никогда не забуду! – сказал Александр.

– Ну, ну, друг мой, успокойся! ведь я так только. Послужи, воротись сюда, и тогда что Бог даст; невесты не уйдут! Коли не забудешь, так и того… Ну, а…

Она что-то хотела сказать, но не решалась, потом наклонилась к уху его и тихо спросила:

– А будешь ли помнить… мать?

– Вот до чего договорились, – перервал он, – велите скорей подавать что там у вас есть: яичница, что ли? Забыть вас! Как могли вы подумать? Бог накажет меня…

– Перестань, перестань, Саша, – заговорила она торопливо, – что ты это накликаешь на свою голову! Нет, нет! что бы ни было, если случится этакой грех, пусть я одна страдаю. Ты молод, только что начинаешь жить, будут у тебя и друзья, женишься – молодая жена заменит тебе и мать, и все… Нет! Пусть благословит тебя Бог, как я тебя благословляю.

Она поцеловала его в лоб и тем заключила свои наставления.

– Да что это не едет никто? – сказала она, – ни Марья Карповна, ни Антон Иваныч, ни священник нейдет? уж, чай, обедня кончилась! Ах, вон кто-то и едет! кажется, Антон Иваныч… так и есть: легок на помине.

Кто не знает Антона Иваныча? Это вечный жид. Он существовал всегда и всюду, с самых древнейших времен, и не переводился никогда. Он присутствовал и на греческих и на римских пирах, ел, конечно, и упитанного тельца, закланного счастливым отцом по случаю возвращения блудного сына.

У нас, на Руси, он бывает разнообразен. Тот, про которого говорится, был таков: у него душ двадцать заложенных и перезаложенных; живет он почти в избе или в каком-то странном здании, похожем с виду на амбар, – ход где-то сзади, через бревна, подле самого плетня; но он лет двадцать постоянно твердит, что с будущей весной приступит к стройке нового дома. Хозяйства он дома не держит. Нет человека из его знакомых, который бы у него отобедал, отужинал или выпил чашку чаю, но нет также человека, у которого бы он сам не делал этого по пятидесяти раз в год. Прежде Антон Иваныч ходил в широких шароварах и казакине, теперь ходит, в будни, в сюртуке и в панталонах, в праздники во фраке бог знает какого покроя. С виду он полный, потому что у него нет ни горя, ни забот, ни волнений, хотя он прикидывается, что весь век живет чужими горестями и заботами; но ведь известно, что чужие горести и заботы не сушат нас: это так заведено у людей.

В сущности, Антона Иваныча никому не нужно, но без него не совершается ни один обряд: ни свадьба, ни похороны. Он на всех званых обедах и вечерах, на всех домашних советах; без него никто ни шагу. Подумают, может быть, что он очень полезен, что там исполнит какое-нибудь важное поручение, тут даст хороший совет, обработает дельце, – вовсе нет! Ему никто ничего подобного не поручает; он ничего не умеет, ничего не знает: ни в судах хлопотать, ни быть посредником, ни примирителем, – ровно ничего.

Но зато ему поручают, например, завезти мимоездом поклон от такой-то к такому-то, и он непременно завезет и тут же кстати позавтракает, – уведомить такого-то, что известная-де бумага получена, а какая именно, этого ему не говорят, – передать туда-то кадочку с медом или горсточку семян, с наказом не разлить и не рассыпать, – напомнить, когда кто именинник. Еще Антона Иваныча употребляют в таких делах, которые считают неудобным поручить человеку. «Нельзя Петрушку послать, – говорят, – того и гляди, переврет. Нет, уж пусть лучше Антон Иваныч съездит!» Или: «Неловко послать человека: такой-то или такая-то обидится, а вот лучше Антона Иваныча отправить».

Как бы удивило всех, если б его вдруг не было где-нибудь на обеде или вечере!

– А где же Антон Иваныч? – спросил бы всякий непременно с изумлением. – Что с ним? да почему его нет?

И обед не в обед. Тогда уж к нему даже кого-нибудь и отправят депутатом проведать, что с ним, не заболел ли, не уехал ли? И если он болен, то и родного не порадуют таким участьем.

Антон Иваныч подошел к руке Анны Павловны.

– Здравствуйте, матушка Анна Павловна! с обновкой честь имею вас поздравить.

– С какой это, Антон Иваныч? – спросила Анна Павловна, осматривая себя с ног до головы.

– А мостик-то у ворот! видно, только что сколотили? что, слышу, не пляшут доски под колесами? смотрю, ан новый!

Он, при встречах с знакомыми, всегда обыкновенно поздравляет их с чем-нибудь, или с постом, или с весной, или с осенью; если после оттепели мороз наступит, так с морозом, наступит после морозу оттепель – с оттепелью …

На этот раз ничего подобного не было, но он что-нибудь да выдумает.

– Вам кланяются Александра Васильевна, Матрена Михайловна, Петр Сергеич, – сказал он.

– Покорно благодарю, Антон Иваныч! Детки здоровы ли у них?

– Слава Богу. Я к вам веду благословение Божие: за мной следом идет батюшка. А слышали ли, сударыня: наш-то Семен Архипыч?..

– Что такое? – с испугом спросила Анна Павловна.

– Ведь приказал долго жить!

– Что вы! когда?

– Вчера утром. Мне к вечеру же дали знать: прискакал парнишко; я и отправился, да всю ночь не спал. Все в слезах: и утешать-то надо, и распорядиться: там у всех руки опустились: слезы да слезы, – я один.

– Господи, Господи Боже мой! – говорила Анна Павловна, качая головой, – жизнь-то наша! Да как же это могло случиться? он еще на той неделе с вами же поклон прислал!

– Да, матушка! ну, да он давненько прихварывал, старик старый: диво, как до сих пор еще не свалился!

– Что за старый! он годом только постарше моего покойника. Ну, царство ему небесное! – сказала, крестясь, Анна Павловна. – Жаль бедной Федосьи Петровны: осталась с деточками на руках. Шутка ли: пятеро, и все почти девочки! А когда похороны?

– Завтра.

– Видно, у всякого свое горе, Антон Иваныч; вот я так сына провожаю.

– Что делать, Анна Павловна, все мы человеки! «Терпи», сказано в священном писании.

– Уж не погневайтесь, что потревожила вас – вместе размыкать горе; вы нас так любите, как родной.

– Эх, матушка Анна Павловна! да кого же мне и любить-то, как не вас? Много ли у нас таких, как вы? Вы цены себе не знаете. Хлопот полон рот: тут и своя стройка вертится на уме. Вчера еще бился целое утро с подрядчиком, да все как-то не сходимся… а как, думаю, не поехать?.. что она там, думаю, одна-то, без меня станет делать? человек не молодой: чай, голову растеряет.

– Дай Бог вам здоровья, Антон Иваныч, что не забываете нас! И подлинно сама не своя: такая пустота в голове, ничего не вижу! в горле совсем от слез перегорело. Прошу закусить: вы и устали и, чай, проголодались.

– Покорно благодарю‑с. Признаться, мимоездом пропустил маленькую у Петра Сергеича да перехватил кусочек. Ну, да это не помешает. Батюшка подойдет, пусть благословит! Да вот он и на крыльце!

Пришел священник. Приехала и Марья Карповна с дочерью, полной и румяной девушкой, с улыбкой и заплаканными глазами. Глаза и все выражение лица Софьи явно говорили: «Я буду любить просто, без затей, буду ходить за мужем, как нянька, слушаться его во всем и никогда не казаться умнее его; да и как можно быть умнее мужа? это грех! Стану прилежно заниматься хозяйством, шить; рожу ему полдюжины детей, буду их сама кормить, нянчить, одевать и обшивать». Полнота и свежесть щек ее и пышность груди подтверждали обещание насчет детей. Но слезы на глазах и грустная улыбка придавали ей в эту минуту не такой прозаический интерес.

Прежде всего отслужили молебен, причем Антон Иваныч созвал дворню, зажег свечу и принял от священника книгу, когда тот перестал читать, и передал ее дьячку, а потом отлил в скляночку святой воды, спрятал в карман и сказал: «Это Агафье Никитишне». Сели за стол. Кроме Антона Иваныча и священника, никто по обыкновению не дотронулся ни до чего, но зато Антон Иваныч сделал полную честь этому гомерическому завтраку. Анна Павловна все плакала и украдкой утирала слезы.

– Полно вам, матушка Анна Павловна, слезы-то тратить! – сказал Антон Иваныч с притворной досадой, наполнив рюмку наливкой. – Что вы его, на убой, что ли, отправляете? – Потом, выпив до, половины рюмку, почавкал губами.

– Что за наливка! какой аромат пошел! Этакой, матушка, у нас и по губернии-то не найдешь! – сказал он с выражением большого удовольствия.

– Это тре… те… годнич… ная! – проговорила, всхлипывая, Анна Павловна, – нынче для вас… только… откупорила.

– Эх, Анна Павловна, и смотреть-то на вас тошно, – начал опять Антон Иваныч, – вот некому бить-то вас; бил бы да бил!

– Сами посудите, Антон Иваныч, один сын, и тот с глаз долой: умру – некому и похоронить.

– А мы-то на что? что я вам, чужой, что ли? Да куда еще торопитесь умирать? того гляди, замуж бы не вышли! вот бы поплясал на свадьбе! Да полноте плакать-то!

– Не могу, Антон Иваныч, право не могу; не знаю сама, откуда слезы берутся.

– Этакого молодца взаперти держать! Дайте-ка ему волю, он расправит крылышки, да вот каких чудес наделает: нахватает там чинов!

– Вашими бы устами да мед пить! Да что вы мало взяли пирожка? возьмите еще!

– Возьму‑с: вот только этот кусок съем.

– За ваше здоровье, Александр Федорыч! счастливого пути! да возвращайтесь скорее; да женитесь-ка! Что вы, Софья Васильевна, вспыхнули?

– Я ничего… я так…

– Ох, молодежь, молодежь! хе, хе, хе!

– С вами горя не чувствуешь, Антон Иваныч, – сказала Анна Павловна, – так умеете утешить; дай Бог вам здоровья! Да выкушайте еще наливочки.

– Выпью, матушка, выпью, как не выпить на прощанье!

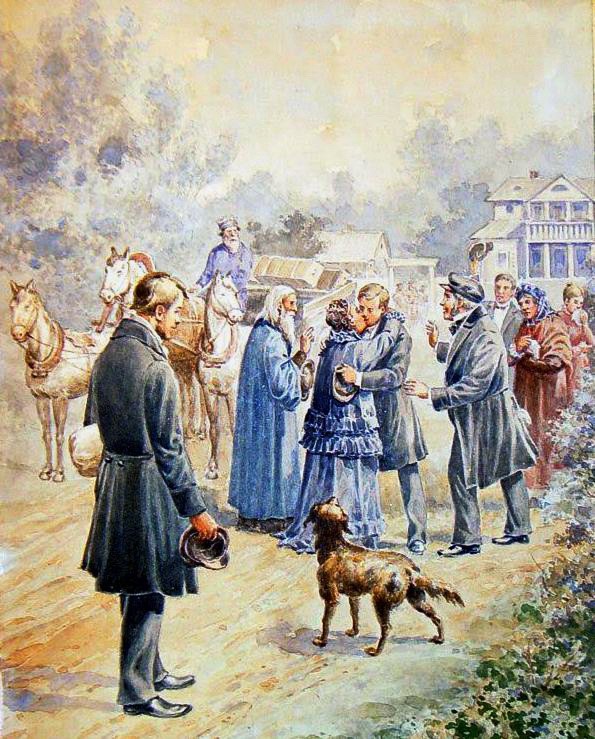

Кончился завтрак. Ямщик уже давно заложил повозку. Ее подвезли к крыльцу. Люди выбегали один за другим. Тот нес чемодан, другой – узел, третий – мешок, и опять уходил за чем-нибудь Как мухи сладкую каплю, люди облепили повозку, и всякий совался туда с руками.

– Вот так лучше положить чемодан, – говорил один, – а тут бы коробок с провизией.

– А куда же они ноги денут? – отвечал другой, – лучше чемодан вдоль, а коробок можно сбоку поставить.

– Так тогда перина будет скатываться, коли чемодан вдоль: лучше поперек. Что еще? уклали ли сапоги-то?

– Я не знаю. Кто укладывал?

– Я не укладывал. Поди-ка погляди – нет ли там наверху?

– Да поди ты.

– А ты что? мне, видишь, некогда!

– Вот еще, вот это не забудьте! – кричала девка, просовывая мимо голов руку с узелком.

– Давай сюда!

– Суньте и это как-нибудь в чемодан; давеча забыли, – говорила другая, привставая на подножку и подавая щеточку и гребенку.

– Куда теперь совать? – сердито закричал на нее дородный лакей, – пошла ты прочь! видишь, чемодан под самым низом!

– Барыня велела; мне что за дело, хоть брось! вишь, черти какие!

– Ну, давай, что ли, сюда скорее; это можно вот тут сбоку в карман положить.

Коренная беспрестанно поднимала и трясла голову. Колокольчик издавал всякий раз при этом резкий звук, напоминавший о разлуке, а пристяжные стояли задумчиво, опустив головы, как будто понимая всю прелесть предстоящего им путешествия, и изредка обмахивались хвостами или протягивали нижнюю губу к коренной лошади. Наконец настала роковая минута. Помолились еще.

– Сядьте, сядьте все! – повелевал Антон Иваныч, – извольте сесть, Александр Федорыч! и ты, Евсей, сядь. Сядь же, сядь! – И сам боком, на секунду, едва присел на стул. – Ну, теперь с Богом!

Вот тут-то Анна Павловна заревела и повисла на шею Александру.

– Прощай, прощай, мой друг! – слышалось среди рыданий, – увижу ли я тебя?..

Дальше ничего нельзя было разобрать. В эту минуту послышался звук другого колокольчика: на двор влетела телега, запряженная тройкой. С телеги соскочил, весь в пыли, какой-то молодой человек, вбежал в комнату и бросился на шею Александру.

– Поспелов!.. – Адуев!.. – воскликнули они враз, тиская друг друга в объятиях.

– Откуда ты, как?

– Из дому, нарочно скакал целые сутки, чтоб проститься с тобой.

– Друг! друг! истинный друг! – говорил Адуев со слезами на глазах. – За сто шестьдесят верст прискакать, чтоб сказать прости! О, есть дружба в мире! навек, не правда ли? – говорил пылко Александр, стискивая руку друга и наскакивая на него.

– До гробовой доски! – отвечал тот, тиская руку еще сильнее и наскакивая на Александра.

– Пиши ко мне!

– Да, да, и ты пиши!

Анна Павловна не знала, как и обласкать Поспелова. Отъезд замедлился на полчаса. Наконец собрались.

Все пошли до рощи пешком. Софья и Александр в то время, когда переходили темные сени, бросились друг к другу.

– Саша! Милый Саша!.. – Сонечка! – шептали они, и слова замерли в поцелуе.

– Вы забудете меня там? – сказала она слезливо.

– О, как вы меня мало знаете! я ворочусь, поверьте, и никогда другая…

– Вот возьмите скорей: это мои волосы и колечко.

Он проворно спрятал и то и другое в карман.

Впереди пошли Анна Павловна с сыном и с Поспеловым, потом Марья Карловна с дочерью, наконец священник с Антоном Иванычем В некотором отдалении ехала повозка. Ямщик едва сдерживал лошадей. Дворня окружила в воротах Евсея.

– Прощай, Евсей Иваныч, прощай, голубчик, не забывай нас! – слышалось со всех сторон.

– Прощайте, братцы, прощайте, не поминайте лихом!

– Прощай, Евсеюшка, прощай, мой ненаглядный! – говорила мать, обнимая его, – вот тебе образок; это мое благословение. Помни веру, Евсей, не уйди там у меня в бусурманы! а не то прокляну! Не пьянствуй, не воруй; служи барину верой и правдой. Прощай, прощай!..

Она закрыла лицо фартуком и отошла.

– Прощай, матушка! – лениво проворчал Евсей. К нему бросилась девчонка лет двенадцати.

– Простись с сестренкой-то! – сказала одна баба.

– И ты туда же! – говорил Евсей, целуя ее, – ну, прощай, прощай! пошла теперь, босоногая, в избу!

Отдельно от всех, последняя стояла Аграфена. Лицо у нее позеленело.

– Прощайте, Аграфена Ивановна! – сказал протяжно, возвысив голос, Евсей и протянул к ней руки.

Она дала себя обнять, но не отвечала на объятие; только лицо ее искривилось.

– На вот тебе! – сказала она, вынув из-под передника и сунув ему мешок с чем-то. – То-то, чай, там с петербургскими-то загуляешь! – прибавила она, поглядев на него искоса. И в этом взгляде выразилась вся тоска ее и вся ревность.

– Я загуляю, я? – начал Евсей. – Да разрази меня на этом месте Господь, лопни мои глаза! чтоб мне сквозь землю провалиться, коли я там что-нибудь этакое…

– Ладно! ладно! – недоверчиво бормотала Аграфена, – а сам-то – у!

– Ах, чуть не забыл! – сказал Евсей и достал из кармана засаленную колоду карт. – Нате, Аграфена Ивановна, вам на память; ведь вам здесь негде взять.

Она протянула руку.

– Подари мне, Евсей Иваныч! – закричал из толпы Прошка.

– Тебе! да лучше сожгу, чем тебе подарю! – и он спрятал карты в карман.

– Да мне-то отдай, дурачина! – сказала Аграфена.

– Нет, Аграфена Ивановна, что хотите делайте, а не отдам: вы с ним станете играть. Прощайте!

Он, не оглянувшись, махнул рукой и лениво пошел вслед за повозкой, которую бы, кажется, вместе с Александром, ямщиком и лошадьми мог унести на своих плечах.

– Проклятый! – говорила Аграфена, глядя ему вслед и утирая концом платка капавшие слезы.

У рощи остановились. Пока Анна Павловна рыдала и прощалась с сыном, Антон Иваныч потрепал одну лошадь по шее, потом взял ее за ноздри и потряс в обе стороны, чем та, казалось, вовсе была недовольна, потому что оскалила зубы и тотчас же фыркнула.

– Подтяни подпругу у коренной-то, – сказал он ямщику, – вишь, седелка-то на боку!

Ямщик посмотрел на седелку и, увидев, что она на своем месте, не тронулся с козел, а только кнутом поправил немного шлею.

– Ну, пора, Бог с вами! – говорил Антон Иваныч, – полно, Анна Павловна, вам мучить-то себя! А вы садитесь, Александр Федорыч; вам надо засветло добраться до Шишкова. Прощайте, прощайте, дай Бог вам счастья, чинов, крестов, всего доброго и хорошего, всякого добра и имущества!!! Ну, с Богом, трогай лошадей, да смотри там косогором-то легче поезжай! – прибавил он, обращаясь к ямщику.

Александр сел, весь расплаканный, в повозку, а Евсей подошел к барыне, поклонился ей в ноги и поцеловал у ней руку. Она дала ему пятирублевую ассигнацию.

– Смотри же, Евсей, помни: будешь хорошо служить, женю на Аграфене, а не то…

Она не могла говорить дальше. Евсей взобрался на козлы. Ямщик, наскучивший долгим ожиданием, как будто ожил; он прижал шапку, поправился на месте и поднял вожжи; лошади тронулись сначала легкой рысью. Он хлестнул пристяжных разом одну за другой, они скакнули, вытянулись, и тройка ринулась по дороге в лес. Толпа провожавших осталась в облаке пыли безмолвна и неподвижна, пока повозка не скрылась совсем из глаз. Антон Иваныч опомнился первый.

– Ну, теперь по домам! – сказал он.

Александр смотрел, пока можно было, из повозки назад, потом упал на подушки лицом вниз.

– Не оставьте вы меня, горемычную, Антон Иваныч! – сказала Анна Павловна, – отобедайте здесь!

– Хорошо, матушка, я готов: пожалуй, и отужинаю.

– Да вы бы уж и ночевали.

– Как же: завтра похороны!

– Ах, да! Ну, я вас не неволю. Кланяйтесь Федосье Петровне от меня, – скажите, что я душевно огорчена ее печалью и сама бы навестила, да вот Бог, дескать, и мне послал горе – сына проводила.

– Скажу‑с, скажу, не забуду.

– Голубчик ты мой, Сашенька! – шептала она, оглядываясь, – и нет уж его, скрылся из глаз!

Адуева просидела целый день молча, не обедала и не ужинала. Зато говорил, обедал и ужинал Антон Иваныч.

– Где-то он теперь, мой голубчик? – скажет только она иногда.

– Уж теперь должен быть в Неплюеве. Нет, что я вру? еще не в Неплюеве, а подъезжает; там чай будет пить, – отвечает Антон Иваныч.

– Нет, он в это время никогда не пьет.

И так Анна Павловна мысленно ехала с ним. Потом, когда он, по расчетам ее, должен был уже приехать в Петербург, она то молилась, то гадала в карты, то разговаривала о нем с Марьей Карповной.

А он?

С ним мы встретимся в Петербурге.

II

Петр Иванович Адуев, дядя нашего героя, так же как и этот, двадцати лет был отправлен в Петербург старшим своим братом, отцом Александра, и жил там безвыездно семнадцать лет. Он не переписывался с родными после смерти брата, и Анна Павловна ничего не знала о нем с тех пор, как он продал свое небольшое имение, бывшее недалеко от ее деревни.

В Петербурге он слыл за человека с деньгами, и, может быть, не без причины; служил при каком-то важном лице чиновником особых поручений и носил несколько ленточек в петлице фрака; жил на большой улице, занимал хорошую квартиру, держал троих людей и столько же лошадей. Он был не стар, а что называется «мужчина в самой поре» – между тридцатью пятью и сорока годами. Впрочем, он не любил распространяться о своих летах, не по мелкому самолюбию, а вследствие какого-то обдуманного расчета, как будто он намеревался застраховать свою жизнь подороже. По крайней мере в его манере скрывать настоящие лета не видно было суетной претензии нравиться прекрасному полу.

Он был высокий, пропорционально сложенный мужчина, с крупными, правильными чертами смугло-матового лица, с ровной, красивой походкой, с сдержанными, но приятными манерами. Таких мужчин обыкновенно называют bel homme[1].

В лице замечалась также сдержанность, то есть уменье владеть собою, не давать лицу быть зеркалом души. Он был того мнения, что это неудобно – и для себя и для других. Таков он был в свете. Нельзя, однако ж, было назвать лица его деревянным: нет, оно было только покойно. Иногда лишь видны были на нем следы усталости – должно быть, от усиленных занятий. Он слыл за деятельного и делового человека. Одевался он всегда тщательно, даже щеголевато, но не чересчур, а только со вкусом; белье носил отличное; руки у него были полны и белы, ногти длинные и прозрачные.

Однажды утром, когда он проснулся и позвонил, человек, вместе с чаем, принес ему три письма и доложил, что приходил какой-то молодой барин, который называл себя Александром Федорычем Адуевым, а его – Петра Иваныча – дядей, и обещался зайти часу в двенадцатом.

Петр Иваныч по обыкновению выслушал это известие покойно, только немного навострил уши и поднял брови.

– Хорошо, поди, – сказал он слуге. Потом взял одно письмо, хотел распечатать, но остановился и задумался.

– Племянник из провинции – вот сюрприз! – ворчал он, – а я надеялся, что меня забыли в том краю! Впрочем, что с ними церемониться! отделаюсь…

Он опять позвонил.

– Скажи этому господину, как придет, что я, вставши, тотчас уехал на завод и ворочусь через три месяца.

– Слушаю‑с, – отвечал слуга, – а с гостинцами что прикажете делать?

– С какими гостинцами?

– Привез их человек: барыня, говорит, деревенских гостинцев прислала.

– Гостинцев?

– Да‑с: кадочка меду, мешок сушеной малины…

Петр Иваныч пожал плечами.

– Еще два куска полотна, да варенье…

– Воображаю, хорошо должно быть полотно…

– Полотно хорошее и варенье сахарное.

– Ну, поди, я посмотрю сейчас.

Он взял одно письмо, распечатал и окинул взглядом страницу. Точно крупная славянская грамота: букву в заменяли две перечеркнутые сверху и снизу палочки, а букву к просто две палочки; писано без знаков препинания.

Адуев стал читать вполголоса:

«М.г. Петр Иваныч!

Будучи с покойным вашим родителем коротко знакомы и приятели, да и вас самих в детстве тешил немало и в доме вашем частенько хлеба и соли отведывал, потому и питаю уверительную надежду на ваше усердие и благорасположение, что не забыли старика, Василья Тихоныча, а мы вас здесь и родителей ваших всячески добром поминаем и Бога молим…»

– Что за дичь? От кого это? – сказал Петр Иваныч, поглядев на подпись. – Василий Заезжалов! Заезжалов – хоть убей – не помню. Чего он хочет от меня?

И стал читать дальше.

«А моя покорнейшая просьба и докука к вам – не откажите, батюшка, вам в Петербурге не то, что нам, здешним, чай, все известно и все свое да родное. Навязалось на меня проклятое тяжебное дело, да вот седьмой год и с шеи не могу спихнуть: изволите помнить лесишко, что в двух верстах от моей деревушки? Палата сделала ошибку в купчей, а противник мой, Медведев, и уперся на нее: пункт, говорит, фальшивый, да и только. Медведев тот самый, что в ваших дачах все без спросу рыбу ловил; покойник батюшка ваш гонял его и срамил, хотел на своеволие и губернатору жаловаться, да по доброте, дай Бог ему царствие небесное, спускал, а не надо бы щадить этакого злодея. Помогите, батюшка, Петр Иваныч; дело теперь в Правительствующем сенате; не знаю там, в каком департаменте и у кого, да вам, чай, сейчас покажут. Съездите к секретарям и сенаторам, склоните их в мою пользу, скажите, что от ошибки, истинно от ошибки в купчей страдаю: для вас все сделают. Там же уж кстати выхлопочите мне патенты на три чина да пришлите ко мне. Еще, батюшка, Петр Иваныч, есть дельце до вас крайней потребности: взойдите в сердечное участие к безвинно-угнетенному страдальцу и помогите советом и делом. Есть у нас в губернском правлении советник Дрожжов, золото, а не человек; умрет, а своего не выдаст; в городе другой квартиры не знаю, как у него, – как приеду, прямо к нему, живу по неделям – и Боже сохрани – и подумать у другого остановиться, закормит, запоит; а бостончик от обеда до глубокой ночи. И этакого-то человека обнесли и ныне нудят подать просьбу об отставке. Побывайте, отец родной, у всех вельмож там, внушите им, какой человек Афанасий Иваныч: дело ли делать – так и кипит в руках; скажите, что донос, дескать, на него сделан фальшиво, по проискам губернаторского секретаря, – вас послушают, и отпишите с первой почтой ко мне. Да повидайтесь со старинным моим сослуживцем, Костяковым. Я слышал от одного приезжего, Студеницына, вашего же петербургского – чай, изволите знать, – что он живет на Песках; там ребятишки укажут дом; отпишите с той же почтой, не поленитесь, жив ли он, здоров ли, что делает, помнит ли меня? Познакомьтесь и подружитесь с ним: прекрасный человек – душа нараспашку, и балагур такой. Кончаю письмецо еще просьбицей…»

Адуев перестал читать, медленно разорвал письмо на четыре части и бросил под стол в корзинку, потом потянулся и зевнул.

Он взял другое письмо и начал читать также вполголоса.

«Любезный братец, милостивый государь, Петр Иваныч!»

– Это что за сестрица! – сказал Адуев, глядя на подпись: – Марья Горбатова… – Он обратил лицо к потолку, припоминая что-то…

– Что бишь это такое? что-то знакомое… ба, вот прекрасно – ведь брат женат был на Горбатовой; это ее сестра, это та… а! помню…

Он нахмурился и стал читать.

«Хотя рок разлучил нас, может быть, навеки и бездна лежит между нами; прошли года…»

Он пропустил несколько строчек и читал далее:

«По гроб жизни буду помнить, как мы вместе, гуляючи около нашего озера, вы, с опасностию жизни и здоровья, влезли по колено в воду и достали для меня в тростнике большой желтый цветок, как из стебелька оного тек какой-то сок и перемарал нам руки, а вы почерпнули картузом воды, дабы мы могли их вымыть; мы очень много тогда этому смеялись. Как я была тогда счастлива! Сей цветок и ныне хранится в книжке…»

Адуев остановился. Видно было, что это обстоятельство ему очень не нравилось; он даже недоверчиво покачал головой.

«А цела ли у вас та ленточка (продолжал он читать), что вы вытащили из моего комода, несмотря на все мои крики и моления…»

– Я вытащил ленточку! – сказал он вслух, сильно нахмурившись. Помолчав, пропустил еще несколько строк и читал:

«А я обрекла себя на незамужнюю жизнь и чувствую себя весьма счастливою; никто не запретит воспоминать сии блаженные времена…»

«А, старая девка! – подумал Петр Иваныч. – Немудрено, что у ней еще желтые цветы на уме! Что там еще?»

«Женаты ли вы, любезнейший братец, и на ком? Кто та милая подруга, украсившая собой путь вашего бытия, назовите мне ее; я буду ее любить, как родную сестру, и в мечтах соединять образ ее с вашим, буду молиться. А если не женаты, то по какой причине – напишите откровенно: ваших тайн никто у меня не прочтет, я буду хранить их на своей груди, их вырвут у меня вместе с сердцем. Не медлите; сгораю нетерпением читать ваши неизъяснимые строки…»

«Нет, вот твои так неизъяснимые строки!» – подумал Петр Иваныч.

«Я не знала (читал он), что милый наш Сашенька вдруг вздумает посетить великолепную столицу, – счастливец! увидит прекрасные домы и магазины, будет наслаждаться роскошью и прижмет к своей груди обожаемого дядю, – а я, я в то время буду лить слезы, вспоминая счастливое время. Если бы я знала о его отъезде, дни и ночи сидела бы и вышила бы для вас подушку: арап с двумя собаками; вы не поверите, как я много раз плакала, глядя на сей узор: что может быть святее дружбы и верности?.. Теперь меня занимает сия одна мысль; ей посвящу дни свои, но не имею здесь хорошей шерсти, и потому покорнейше прошу, любезнейший братец, выслать вот по этим образчикам, что я тут вложила, что ни есть наилучшей английской шерсти, в самом скором времени, из первого магазина. Но что я говорю? какая ужасная мысль останавливает перо мое! может быть, уже вы забыли нас, и где вам помнить бедную страдалицу, которая удалилась от света и льет слезы? Но нет! я не могу подумать, чтоб вы могли быть извергом, как все мужчины: нет! мне сердце говорит, что вы сохранили к нам ко всем прежние чувствования среди роскоши и удовольствий великолепной столицы. Сия мысль служит бальзамом для моего страждущего сердца. Простите, не могу более продолжать, рука моя дрожит…

Остаюсь по гроб ваша

Марья Горбатова.

P. S. Нет ли, братец, у вас хорошеньких книжек? пришлите, если вам не нужно: я бы на каждой странице вспоминала вас, плакала бы, или возьмите в лавке новых, коли недорого. Говорят, очень хороши сочинения господина Загоскина[2] и господина Марлинского[3], – хоть их; а то я еще видела в газетах заглавие – «О Предрассудках», соч. г‑на Пузины, – пришлите – я терпеть не могу предрассудков».

Прочитав, Адуев хотел отправить туда же и это письмо, но остановился.

«Нет, – подумал он, – сберегу: есть охотники до таких писем; иные собирают целые коллекции, – может быть, случится одолжить кого-нибудь».

Он бросил письмо в бисерную корзинку, висевшую на стене, потом взял третье письмо и начал читать:

«Любезнейший мой деверек Петр Иваныч!

Помните ли, как семнадцать годков тому назад мы справляли ваш отъезд? Вот привел Бог благословить на дальний путь и собственное чадо. Полюбуйтесь, батюшка, на него да вспомните покойника, нашего голубчика Федора Иваныча: ведь Сашенька весь в него. Бог один знает, что вытерпело мое материнское сердце, отпускаючи его на чужую сторону. Отправляю его, моего друга, прямо к вам: не велела нигде приставать, окроме вас…»

Адуев опять покачал головой.

– Глупая старуха! – проворчал он и читал:

«Он, пожалуй, по неопытности, остановился бы на постоялом дворе, но я знаю, как это может огорчить родного дядю, и внушила взъехать прямо к вам. То-то будет у вас радости при свидании! Не оставьте его, любезный деверек, вашими советами и возьмите на свое попечение; передаю его вам с рук на руки».

Петр Иваныч опять остановился.

«Ведь вы там один у него (читал он потом). Присмотрите за ним, не балуйте уж слишком-то, да и не взыскивайте очень строго: взыскать-то будет кому, взыщут и чужие, а приласкать некому, кроме своего; он же сам такой ласковый: вы только увидите его, так и не отойдете. И начальнику-то, у которого он будет служить, скажите, чтоб берег моего Сашеньку и обращался бы с ним понежнее пуще всего: он у меня был нежненький. Остерегайте его от вина и от карт. Ночью, – ведь вы, я чай, в одной комнате будете спать, – Сашенька привык лежать на спине: от этого, сердечный, больно стонет и мечется; вы тихонько разбудите его да перекрестите: сейчас и пройдет, а летом покрывайте ему рот платочком: он его разевает во сне, а проклятые мухи так туда и лезут под утро. Не оставьте его также в случае нужды и деньгами…»

Адуев нахмурился, но вскоре лицо его опять прояснилось, когда он прочел далее:

«А я вышлю, что понадобится, да и ему в руки дала теперь тысячу рублей, только чтоб он не тратил их на пустяки, да чтоб у него подлипалы не выманили, ведь там у вас, в столице, слышь, много мошенников и всяких бессовестных людей. А затем простите, дорогой деверь, – совсем отвыкла писать. Остаюсь душевно почитающая вас невестка

А. Адуева.

P. S. Посылаю при этом наших деревенских гостинцев – малинки из своего сада, белого медку – чистый, как слеза, – полотна голландского на две дюжины рубашек да домашнего вареньица. Кушайте и носите на здоровье, а выйдут – еще пришлю. Присмотрите и за Евсеем; он смирный и не пьющий, да, пожалуй там, в столице, избалуется, – тогда можно и посечь».

Петр Иваныч медленно положил письмо на стол, еще медленнее достал сигару и, покатав ее в руках, начал курить. Долго обдумывал он эту штуку, как он называл ее мысленно, которую сыграла с ним его невестка. Он строго разобрал в уме и то, что сделали с ним, и то, что надо было делать ему самому.

Вот на какие посылки разложил он весь этот случай. Племянника своего он не знает, следовательно и не любит, а поэтому сердце его не возлагает на него никаких обязанностей: надо решать дело по законам рассудка и справедливости. Брат его женился, наслаждался супружеской жизнию, – за что же он, Петр Иваныч, обременит себя заботливостию о братнем сыне, он, не наслаждавшийся выгодами супружества? Конечно, не за что.

Но, с другой стороны, представлялось вот что: мать отправила сына прямо к нему, на его руки, не зная, захочет ли он взять на себя эту обузу, даже не зная, жив ли он и в состоянии ли сделать что-нибудь для племянника. Конечно, это глупо; но если дело уже сделано и племянник в Петербурге, без помощи, без знакомых, даже без рекомендательных писем, молодой, без всякой опытности… вправе ли он оставить его на произвол судьбы, бросить в толпе, без наставлений, без совета, и если с ним случится что-нибудь недоброе – не будет ли он отвечать перед совестью?..

Тут кстати Адуев вспомнил, как, семнадцать лет назад, покойный брат и та же Анна Павловна отправляли его самого. Они, конечно, не могли ничего сделать для него в Петербурге, он сам нашел себе дорогу… но он вспомнил ее слезы при прощанье, ее благословения, как матери, ее ласки, ее пироги и, наконец, ее последние слова: «Вот, когда вырастет Сашенька – тогда еще трехлетний ребенок, – может быть, и вы, братец, приласкаете его…» Тут Петр Иваныч встал и скорыми шагами пошел в переднюю…

– Василий! – сказал он, – когда придет мой племянник, то не отказывай. Да поди узнай, занята ли здесь вверху комната, что отдавалась недавно, и если не занята, так скажи, что я оставляю ее за собой. А! это гостинцы! Ну что мы станем с ними делать?

– Давеча наш лавочник видел, как несли их вверх; он спрашивал, не уступим ли ему мед: «Я, говорит, хорошую цену дам», и малину берет…

– Прекрасно! отдай ему. Ну, а полотно куда девать? разве не годится ли на чехлы?.. Так спрячь полотно и варенье спрячь – его можно есть: кажется, порядочное.

Только что Петр Иваныч расположился бриться, как явился Александр Федорыч. Он было бросился на шею к дяде, но тот, пожимая мощной рукой его нежную, юношескую руку, держал его в некотором отдалении от себя, как будто для того, чтобы наглядеться на него, а более, кажется, затем, чтобы остановить этот порыв и ограничиться пожатием.

– Мать твоя правду пишет, – сказал он, – ты живой портрет покойного брата: я бы узнал тебя на улице. Но ты лучше его. Ну, я без церемонии буду продолжать бриться, а ты садись вот сюда – напротив, чтобы я мог видеть тебя, и давай беседовать.

За этим Петр Иваныч начал делать свое дело, как будто тут никого не было, и намыливал щеки, натягивая языком то ту, то другую. Александр был сконфужен этим приемом и не знал, как начать разговор. Он приписал холодность дяди тому, что не остановился прямо у него.

– Ну, что твоя матушка? здорова ли? Я думаю, постарела? – спросил дядя, делая разные гримасы перед зеркалом.

– Маменька, слава Богу, здорова, кланяется вам, и тетушка Марья Павловна тоже, – сказал робко Александр Федорыч. – Тетушка поручила мне обнять вас… – Он встал и подошел к дяде, чтоб поцеловать его в щеку, или в голову, или в плечо, или, наконец, во что удастся.

– Тетушке твоей пора бы с летами быть умнее, а она, я вижу, все такая же дура, как была двадцать лет тому назад…

Озадаченный Александр задом воротился на свое место.

– Вы получили, дядюшка, письмо?.. – сказал он.

– Да, получил.

– Василий Тихоныч Заезжалов, – начал Александр Федорыч, – убедительно просит вас справиться и похлопотать о его деле…

– Да, он пишет ко мне… У вас еще не перевелись такие ослы?

Александр не знал, что и подумать – так его сразили эти отзывы.

– Извините, дядюшка… – начал он почти с трепетом.

– Что?

– Извините, что я не приехал прямо к вам, а остановился в конторе дилижансов… Я не знал вашей квартиры…

– В чем тут извиняться? Ты очень хорошо сделал. Матушка твоя бот знает что выдумала. Как бы ты ко мне приехал, не знавши, можно ли у меня остановиться, или нет? Квартира у меня, как видишь, холостая, для одного: зала, гостиная, столовая, кабинет, еще рабочий кабинет, гардеробная да туалетная – лишней комнаты нет. Я бы стеснил тебя, а ты меня… А я нашел для тебя здесь же в доме квартиру…

– Ах, дядюшка! – сказал Александр, – как мне благодарить вас за эту заботливость?

И он опять вскочил с места с намерением словом и делом доказать свою признательность.

– Тише, тише, не трогай! – заговорил дядя, – бритвы преострые, того и гляди обрежешься сам и меня обрежешь.

Александр увидел, что ему, несмотря на все усилия, не удастся в тот день ни разу обнять и прижать к груди обожаемого дядю, и отложил это намерение до другого раза.

– Комната превеселенькая, – начал Петр Иваныч, – окнами немного в стену приходится, да ведь ты не станешь все у окна сидеть; если дома, так займешься чем-нибудь, а в окна зевать некогда. И недорога – сорок рублей в месяц. Для человека есть передняя. Надо приучаться тебе с самого начала жить одному, без няньки; завести свое маленькое хозяйство, то есть иметь дома свой стол, чай, словом свой угол, – un chez soi, как говорят французы. Там ты можешь свободно принимать кого хочешь… Впрочем, когда я дома обедаю, то милости прошу и тебя, а в другие дни – здесь молодые люди обыкновенно обедают в трактире, но я советую тебе посылать за своим обедом: дома и покойнее и не рискуешь столкнуться бог знает с кем. Так ли?

– Я, дядюшка, очень благодарен…

– Что за благодарность? ведь ты мне родня? я исполняю свой долг. Ну, я теперь оденусь и поеду; у меня и служба и завод…

– Я не знал, дядюшка, что у вас есть завод.

– Стеклянный и фарфоровый; впрочем, я не один: нас трое компанионов.

– Хорошо идет?

– Да, порядочно; сбываем больше во внутренние губернии на ярмарки. Последние два года – хоть куда! Если б еще этак лет пять, так и того… Один компанион, правда, не очень надежен – все мотает, да я умею держать его в руках. Ну, до свидания. Ты теперь посмотри город, пофлянируй, пообедай где-нибудь, а вечером приходи ко мне пить чай, я дома буду, – тогда поговорим. Эй, Василий! ты покажешь им комнату и поможешь там устроиться.

«Так вот как здесь, в Петербурге… – думал Александр, сидя в новом своем жилище, – если родной дядя так, что ж прочие?..»

Молодой Адуев ходил взад и вперед по комнате в сильной задумчивости, а Евсей говорил сам с собою, убирая комнату:

«Что это за житье здесь, – ворчал он, – у Петра Иваныча кухня-то, слышь, раз в месяц топится, люди-то у чужих обедают… Эко, Господи! ну, народец! нечего сказать, а еще петербургские называются! У нас и собака каждая из своей плошки лакает».

Александр, кажется, разделял мнение Евсея, хотя и молчал. Он подошел к окну и увидел одни трубы, да крыши, да черные, грязные, кирпичные бока домов… и сравнил с тем, что видел, назад тому две недели, из окна своего деревенского дома. Ему стало грустно.

Он вышел на улицу – суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтоб не наткнуться друг на друга. Он вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча, с кем бы то ни было, почему-нибудь интересна. То вот Иван Иваныч идет к Петру Петровичу – и все в городе знают, зачем. То Марья Мартыновна едет от вечерни, то Афанасий Савич на рыбную ловлю. Там проскакал сломя голову жандарм от губернатора к доктору, и всякий знает, что ее превосходительство изволит родить, хотя по мнению разных кумушек и бабушек об этом заранее знать не следовало бы. Все спрашивают что: дочку или сына? Барыни готовят парадные чепцы. Вон Матвей Матвеич вышел из дому, с толстой палкой, в шестом часу вечера, и всякому известно, что он идет делать вечерний моцион, что у него без того желудок не варит и что он остановится непременно у окна старого советника, который, также известно, пьет в это время чай. С кем ни встретишься – поклон да пару слов, а с кем и не кланяешься, так знаешь, кто он, куда и зачем идет, и у того в глазах написано: и я знаю, кто вы, куда и зачем идете. Если, наконец, встретятся незнакомые, еще не видавшие друг друга, то вдруг лица обоих превращаются в знаки вопроса; они остановятся и оборотятся назад раза два, а пришедши домой, опишут и костюм и походку нового лица, и пойдут толки и догадки, и кто, и откуда, и зачем. А здесь так взглядом и сталкивают прочь с дороги, как будто все враги между собою.

Александр сначала с провинциальным любопытством вглядывался в каждого встречного и каждого порядочно одетого человека, принимая их то за какого-нибудь министра или посланника, то за писателя: «Не он ли? – думал он, – не этот ли?» Но вскоре это надоело ему – министры, писатели, посланники встречались на каждом шагу.

Он посмотрел на домы – и ему стало еще скучнее: на него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою. «Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам, – думал он, – или горка, или зелень, или развалившийся забор», – нет, опять начинается та же каменная ограда одинаких домов, с четырьмя рядами окон. И эта улица кончилась, ее преграждает опять то же, а там новый порядок таких же домов. Заглянешь направо, налево – всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень, все одно да одно… нет простора и выхода взгляду: заперты со всех сторон, – кажется, и мысли и чувства людские также заперты.

Тяжелы первые впечатления провинциала в Петербурге. Ему дико, грустно; его никто не замечает; он потерялся здесь; ни новости, ни разнообразие, ни толпа не развлекают его. Провинциальный эгоизм его объявляет войну всему, что он видит здесь и чего не видел у себя. Он задумывается и мысленно переносится в свой город. Какой отрадный вид! Один дом с остроконечной крышей и с палисадничком из акаций. На крыше надстройка, приют голубей, – купец Изюмин охотник гонять их: для этого он взял да и выстроил голубятню на крыше; и по утрам и по вечерам, в колпаке, в халате, с палкой, к концу которой привязана тряпица, стоит на крыше и посвистывает, размахивая палкой. Другой дом – точно фонарь: со всех четырех сторон весь в окнах и с плоской крышей, дом давней постройки; кажется, того и гляди, развалится или сгорит от самовозгорения; тес принял какой-то светло-серый цвет. Страшно жить в таком доме, но там живут. Хозяин иногда, правда, посмотрит на скосившийся потолок и покачает головой, примолвив: «Простоит ли до весны? Авось!» – скажет потом и продолжает жить, опасаясь не за себя, а за карман. Подле него кокетливо красуется дикенький дом лекаря, раскинувшийся полукружием, с двумя похожими на будки флигелями, а этот весь спрятался в зелени; тот обернулся на улицу задом, а тут на две версты тянется забор, из-за которого выглядывают с деревьев румяные яблоки, искушение мальчишек. От церквей домы отступили на почтительное расстояние. Кругом их растет густая трава, лежат надгробные плиты. Присутственные места – так и видно, что присутственные места: близко без надобности никто не подходит. А тут, в столице, их и не отличишь от простых домов, да еще, срам сказать, и лавочка тут же в доме. А пройдешь там, в городе, две, три улицы, уж и чуешь вольный воздух, начинаются плетни, за ними огороды, а там и чистое поле с яровым. А тишина, а неподвижность, а скука – и на улице и в людях тот же благодатный застой! И все живут вольно, нараспашку, никому не тесно; даже куры и петухи свободно расхаживают по улицам, козы и коровы щиплют траву, ребятишки пускают змей.

А здесь… какая тоска! И провинциал вздыхает, и по заборе, который напротив его окон, и по пыльной и грязной улице, и по тряскому мосту, и по вывеске на питейной конторе. Ему противно сознаться, что Исакиевский собор лучше и выше собора в его городе, что зала Дворянского собрания больше залы тамошней. Он сердито молчит при подобных сравнениях, а иногда рискнет сказать, что такую-то материю или такое-то вино можно у них достать и лучше и дешевле, а что на заморские редкости, этих больших раков и раковин, да красных рыбок, там и смотреть не станут, и что вольно, дескать, вам покупать у иностранцев разные материи да безделушки; они обдирают вас, а вы и рады быть олухами! Зато, как он вдруг обрадуется, как посравнит да увидит, что у него в городе лучше икра, груши или калачи. «Так это-то называется груша у вас? – скажет он, – да у нас это и люди не станут есть!..»

Еще более взгрустнется провинциалу, как он войдет в один из этих домов, с письмом издалека. Он думает, вот отворятся ему широкие объятия, не будут знать, как принять его, где посадить, как угостить; станут искусно выведывать, какое его любимое блюдо, как ему станет совестно от этих ласк, как он, под конец, бросит все церемонии, расцелует хозяина и хозяйку, станет говорить им ты, как будто двадцать лет знакомы, все подопьют наливочки, может быть, запоют хором песню…

Куда! на него едва глядят, морщатся, извиняются занятиями; если есть дело, так назначают такой час, когда не обедают и не ужинают, а адмиральского часу вовсе не знают – ни водки, ни закуски. Хозяин пятится от объятий, смотрит на гостя как-то странно. В соседней комнате звенят ложками, стаканами: тут-то бы и пригласить, а его искусными намеками стараются выпроводить… Все назаперти, везде колокольчики: не мизерно ли это? да какие-то холодные, нелюдимые лица. А там, у нас, входи смело; если отобедали, так опять для гостя станут обедать; самовар утром и вечером не сходит со стола, а колокольчиков и в магазинах нет. Обнимаются, целуются все, и встречный и поперечный. Сосед там – так настоящий сосед, живут рука в руку, душа в душу; родственник – так родственник: умрет за своего… эх, грустно!

Александр добрался до Адмиралтейской площади и остолбенел. Он с час простоял перед Медным Всадником, но не с горьким упреком в душе, как бедный Евгений[4], а с восторженной думой. Взглянул на Неву, окружающие ее здания – и глаза его засверкали. Он вдруг застыдился своего пристрастия к тряским мостам, палисадникам, разрушенным заборам. Ему стало весело и легко. И суматоха, и толпа – все в глазах его получило другое значение. Замелькали опять надежды, подавленные на время грустным впечатлением; новая жизнь отверзала ему объятия и манила к чему-то неизвестному. Сердце его сильно билось. Он мечтал о благородном труде, о высоких стремлениях и преважно выступал по Невскому проспекту, считая себя гражданином нового мира… В этих мечтах воротился он домой.

Вечером, в 11 часов, дядя прислал звать его пить чай.

– Я только что из театра, – сказал дядя, лежа на диване.

– Как жаль, что вы не сказали мне давеча, дядюшка: я бы пошел вместе с вами.

– Я был в креслах, куда ж ты, на колени бы ко мне сел? – сказал Петр Иваныч, – вот завтра поди себе один.

– Одному грустно в толпе, дядюшка; не с кем поделиться впечатлением…

– И незачем! надо уметь и чувствовать и думать, словом жить одному; со временем понадобится. Да еще тебе до театра надо одеться прилично.

Александр посмотрел на свое платье и удивился словам дяди. «Чем же я неприлично одет? – думал он, – синий сюртук, синие панталоны…»

– У меня, дядюшка, много платья, – сказал он, – шил Кенигштейн; он у нас на губернатора работает.

– Нужды нет, все-таки оно не годится, на днях я завезу тебя к своему портному; но это пустяки. Есть о чем важнее поговорить. Скажи-ка, зачем ты сюда приехал?

– Я приехал… жить.

– Жить? то есть если ты разумеешь под этим есть, пить и спать, так не стоило труда ездить так далеко: тебе так не удастся ни поесть, ни поспать здесь, как там, у себя; а если ты думал что-нибудь другое, так объяснись…

– Пользоваться жизнию, хотел я сказать, – прибавил Александр, весь покраснев, – мне в деревне надоело – все одно и то же…

– А! вот что! Что ж, ты наймешь бельэтаж на Невском проспекте, заведешь карету, составишь большой круг знакомства, откроешь у себя дни?

– Ведь это очень дорого, – заметил наивно Александр.

– Мать пишет, что она дала тебе тысячу рублей: этого мало, – сказал Петр Иваныч. – Вот один мой знакомый недавно приехал сюда, ему тоже надоело в деревне; он хочет пользоваться жизнию, так тот привез пятьдесят тысяч и ежегодно будет получать по стольку же. Он точно будет пользоваться жизнию в Петербурге, а ты – нет! ты не за тем приехал.

– По словам вашим, дядюшка, выходит, что я как будто сам не знаю, зачем я приехал.

– Почти так; это лучше сказано: тут есть правда; только все еще нехорошо. Неужели ты, как сбирался сюда, не задал себе этого вопроса: зачем я еду? Это было бы не лишнее.

– Прежде, нежели я задал себе этот вопрос, у меня уже был готов ответ! – с гордостию отвечал Александр.

– Так что же ты не говоришь? ну, зачем?

– Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности; во мне кипело желание уяснить и осуществить…

Петр Иваныч приподнялся немного с дивана, вынул из рта сигару и навострил уши.

– Осуществить те надежды, которые толпились…

– Не пишешь ли ты стихов? – вдруг спросил Петр Иваныч.

– И прозой, дядюшка; прикажете принести?

– Нет, нет!.. после когда-нибудь; я так только спросил.

– А что?

– Да ты так говоришь…

– Разве нехорошо?

– Нет, – может быть, очень хорошо, да дико.

– У нас профессор эстетики так говорил и считался самым красноречивым профессором, – сказал смутившийся Александр.

– О чем же он так говорил?

– О своем предмете.

– А!

– Как же, дядюшка, мне говорить?

– Попроще, как все, а не как профессор эстетики. Впрочем, этого вдруг растолковать нельзя; ты после сам увидишь. Ты, кажется, хочешь сказать, сколько я могу припомнить университетские лекции и перевести твои слова, что ты приехал сюда делать карьеру и фортуну, – так ли?

– Да, дядюшка, карьеру…

– И фортуну, – прибавил Петр Иваныч, – что за карьера без фортуны? Мысль хороша – только… напрасно ты приезжал.

– Отчего же? Надеюсь, вы не по собственному опыту говорите это? – сказал Александр, глядя вокруг себя.

– Дельно замечено. Точно, я хорошо обставлен, и дела мои недурны. Но, сколько я посмотрю, ты и я – большая разница.

– Я никак не смею сравнивать себя с вами…

– Не в том дело; ты, может быть, вдесятеро умнее и лучше меня… да у тебя, кажется, натура не такая, чтоб поддалась новому порядку; а тамошний порядок – ой, ой! Ты, вон, изнежен и избалован матерью; где тебе выдержать все, что я выдержал? Ты, должно быть, мечтатель, а мечтать здесь некогда; подобные нам ездят сюда дело делать.

– Может быть, я в состоянии что-нибудь сделать, если вы не оставите меня вашими советами и опытностью…

– Советовать – боюсь. Я не ручаюсь за твою деревенскую натуру: выйдет вздор – станешь пенять на меня; а мнение свое сказать, изволь – не отказываюсь, ты слушай или не слушай, как хочешь. Да нет! я не надеюсь на удачу. У вас там свой взгляд на жизнь: как переработаешь его? Вы помешались на любви, на дружбе, да на прелестях жизни, на счастье; думают, что жизнь только в этом и состоит: ах да ох! Плачут, хнычут да любезничают, а дела не делают… как я отучу тебя от всего этого? – мудрено!

– Я постараюсь, дядюшка, приноровиться к современным понятиям. Уже сегодня, глядя на эти огромные здания, на корабли, принесшие нам дары дальних стран, я подумал об успехах современного человечества, я понял волнение этой разумно-деятельной толпы, готов слиться с нею…

Петр Иваныч при этом монологе значительно поднял брови и пристально посмотрел на племянника. Тот остановился.

– Дело, кажется, простое, – сказал дядя, – а они бог знает что заберут в голову… «разумно-деятельная толпа»!! Право, лучше бы тебе остаться там. Прожил бы ты век свой славно: был бы там умнее всех, прослыл бы сочинителем и красноречивым человеком, верил бы в вечную и неизменную дружбу и любовь, в родство, счастье, женился бы и незаметно дожил бы до старости и в самом деле был бы по-своему счастлив; а по-здешнему ты счастлив не будешь: здесь все эти понятия надо перевернуть вверх дном.

– Как, дядюшка, разве дружба и любовь – эти священные и высокие чувства, упавшие как будто ненарочно с неба в земную грязь…

– Что?

Александр замолчал.

– «Любовь и дружба в грязь упали»! Ну, как ты этак здесь брякнешь?

– Разве они не те же и здесь, как там? – хочу я сказать.

– Есть и здесь любовь и дружба, – где нет этого добра? только не такая, как там, у вас; со временем увидишь сам… Ты прежде всего забудь эти священные да небесные чувства, а приглядывайся к делу так, проще, как оно есть, право, лучше, будешь и говорить проще. Впрочем, это не мое дело. Ты приехал сюда, не ворочаться же назад: если не найдешь, чего искал, пеняй на себя. Я предупрежу тебя, что хорошо, по моему мнению, что дурно, а там, как хочешь… Попробуем, может быть, удастся что-нибудь из тебя сделать. Да! матушка просила снабжать тебя деньгами… Знаешь, что я тебе скажу: не проси у меня их: это всегда нарушает доброе согласие между порядочными людьми. Впрочем, не думай, чтоб я тебе отказывал: нет, если придется так, что другого средства не будет, так ты, нечего делать, обратись ко мне… Все у дяди лучше взять, чем у чужого, по крайней мере без процентов. Да чтоб не прибегать к этой крайности, я тебе поскорей найду место, чтоб ты мог доставать деньги. Ну, до свиданья. Заходи поутру, мы переговорим, что и как начать.

Александр Федорыч пошел домой.

– Послушай, не хочешь ли ты поужинать? – сказал Петр Иваныч ему вслед.

– Да, дядюшка… я бы, пожалуй…

– У меня ничего нет.

Александр молчал. «Зачем же это обязательное предложение?» – думал он.

– Стола я дома не держу, а трактиры теперь заперты, – продолжал дядя. – Вот тебе и урок на первый случай – привыкай. У вас встают и ложатся по солнцу, едят, пьют, когда велит природа; холодно, так наденут себе шапку с наушниками, да и знать ничего не хотят; светло – так день, темно – так ночь. У тебя вон слипаются глаза, а я еще за работу сяду: к концу месяца надо счеты свести. Дышите вы там круглый год свежим воздухом, а здесь и это удовольствие стоит денег – и все так! совершенные антиподы! Здесь вот и не ужинают, особенно на свой счет, и на мой тоже. Это тебе даже полезно: не станешь стонать и метаться по ночам, а крестить мне тебя некогда.

– К этому, дядюшка, легко привыкнуть…

– Хорошо, если так. А у вас все еще по-старому: можно прийти в гости ночью и сейчас ужин состряпают?

– Что ж, дядюшка, надеюсь этой черты порицать нельзя. Добродетель русских…

– Полно! какая тут добродетель. От скуки там всякому мерзавцу рады: «Милости просим, кушай, сколько хочешь, только займи как-нибудь нашу праздность, помоги убить время да дай взглянуть на тебя – все-таки что-нибудь новое; а кушанья не пожалеем это нам здесь ровно ничего не стоит…» Препротивная добродетель!

Так Александр лег спать и старался разгадать, что за человек его дядя. Он припомнил весь разговор; многого не понял, другому не совсем верил.

«Нехорошо говорю! – думал он, – любовь и дружба не вечны? не смеется ли надо мною дядюшка? Неужели здесь такой порядок? Что же Софье и нравилось во мне особенно, как не дар слова? А любовь ее неужели не вечна?.. И неужели здесь в самом деле не ужинают?»

Он еще долго ворочался в постели: голова, полная тревожных мыслей, и пустой желудок не давали ему спать.

Прошло недели две.