Часть первая

Глава I. В погоне за мясом

Темный хвойный лес высился по обеим сторонам скованного льдом водного пути. Пронесшийся незадолго перед тем ветер сорвал с деревьев белый снежный покров, и в наступающих сумерках они стояли черные и зловещие, как бы приникнув друг к другу. Бесконечное молчание окутало землю. Это была пустыня – безжизненная, недвижная, и до того здесь было холодно и одиноко, что даже не чувствовалось грусти. В этом пейзаже можно было подметить скорее подобие смеха, но смеха, который страшнее скорби, смеха безрадостного, как улыбка сфинкса, холодного, как лед. То вечность, премудрая и непреложная, смеялась над суетностью жизни и тщетой ее усилий. Это была пустыня – дикая, безжалостная северная пустыня.

И все же в ней была жизнь, настороженная и вызывающая. Вдоль замерзшего водного пути медленно двигалась стая волкоподобных собак. Их взъерошенная шерсть была покрыта инеем. Дыхание, выходившее из их пастей, тотчас же замерзало в воздухе и, осаждаясь в виде пара, образовывало на их шерсти ледяные кристаллы. На них была кожаная упряжь; такими же постромками они были впряжены в сани, тянувшиеся позади. Нарты не имели полозьев; они были сделаны из толстой березовой коры и всей своей поверхностью лежали на снегу. Передний конец их был несколько загнут кверху, что давало им возможность подминать под себя верхний, более мягкий, слой снега, пенившийся впереди, точно гребень волны. На нартах лежал крепко привязанный узкий длинный ящик и лежали еще кое-какие вещи: одеяло, топор, кофейник и сковорода, но прежде всего бросался в глаза продолговатый ящик, занимавший большую часть места.

Впереди на широких канадских лыжах шагал, пробивая собакам дорогу, человек. За нартами шел другой, а на нартах в ящике лежал третий человек, путь которого был закончен, человек, которого пустыня победила и сразила, навсегда лишив его возможности двигаться и бороться. Пустыня не терпит движения. Жизнь оскорбляет ее, потому что жизнь – это движение, а вечное стремление пустыни – уничтожить движение. Она замораживает воду, чтобы остановить ее течение к морю; она выгоняет сок из деревьев, пока они не промерзнут до самого своего мощного сердца, но всего свирепее и безжалостнее давит и преследует пустыня человека, самое мятежное проявление жизни, вечный протест против закона, гласящего, что всякое движение неизменно приводит к покою.

Впереди и позади нарт, бесстрашные и неукротимые, шли те два человека, которые еще не умерли. Они были закутаны в меха и мягкие дубленые кожи. Брови, щеки и губы у них были так густо покрыты инеем, осевшим на лица от их морозного дыхания, что черты их почти невозможно было различить. Это придавало им вид каких-то замаскированных привидений, провожающих в загробный мир еще одно привидение. Но под этими масками были люди, желавшие проникнуть в царство отчаяния, насмешки и безмолвия, маленькие существа, стремившиеся к грандиозным приключениям, боровшиеся с могуществом страны, далекой, чуждой и безжизненной, как бездны пространства.

Они шли молча, сберегая дыхание для тяжелой работы тела. Надвинувшаяся со всех сторон тишина давила на них своим почти ощутимым присутствием. Она давила на их мозг подобно тому, как воздух силой многих атмосфер давит на тело спустившегося в глубину водолаза, давила всей тяжестью бесконечного пространства, всем ужасом неотвратимого приговора. Тишина проникала в самые глубокие извилины мозга, выжимая из него, как сок из винограда, все ложные страсти и восторги, всякую склонность к самовозвеличению; она давила так, пока люди сами не начинали считать себя ограниченными и маленькими, ничтожными крупинками и мошками, затерявшимися со своей жалкой мудростью и близоруким знанием в вечной игре слепых стихийных сил.

Прошел один час, другой… Бледный свет короткого бессолнечного дня почти померк, когда в тихом воздухе раздался вдруг слабый отдаленный крик. Он быстро усиливался, пока не достиг высшего напряжения, протяжно прозвучал, дрожащий и пронзительный, и снова медленно замер вдали. Его можно было бы принять за вопль погибшей души, если бы не резко выраженный оттенок тоскливой злобы и мучительного голода. Человек, шедший впереди, оглянулся, и глаза его встретились с глазами шедшего сзади. И, переглянувшись поверх узкого продолговатого ящика, они кивнули друг другу.

Второй крик с остротой иглы прорезал тишину. Оба человека определили направление звука: он шел откуда-то сзади, со снежной равнины, которую они только что оставили позади. Третий ответный крик послышался несколько левее второго.

– Билл, они идут следом за нами, – сказал человек, шедший впереди.

Голос его звучал хрипло и неестественно, и говорил он с видимым усилием.

– Мясо стало редкостью, – ответил его товарищ. – Вот уже несколько дней, как нам не попадался след зайца.

После этого они замолчали, продолжая чутко прислушиваться к крикам, раздававшимся сзади, то тут, то там.

С наступлением темноты они направили собак к группе елей, высившихся на краю дороги, и остановились на ночлег. Гроб, поставленный около костра, служил им одновременно скамьей и столом. Собаки, сбившись в кучу у дальнего края костра, рычали и грызлись между собой, не обнаруживая ни малейшего стремления порыскать в темноте.

– Мне кажется, Генри, что они что-то чересчур усердно жмутся к костру, – сказал Билл.

Генри, сидевший на корточках около костра и опускавший в этот момент кусочек льда в кофе, чтобы осадить гущу, кивнул в ответ. Он не произнес ни слова до тех пор, пока не уселся на гроб и не принялся за еду.

– Они знают, где безопаснее, – ответил он, – и предпочитают есть сами, а не стать пищей для других. Собаки умные животные.

Билл покачал головой:

– Ну, не знаю…

Товарищ с удивлением посмотрел на него.

– В первый раз слышу, что ты не признаешь за ними ума, Билл!

– Генри, – ответил тот, задумчиво разжевывая бобы, – заметил ты, как они вырывали сегодня друг у друга куски, когда я кормил их?

– Да, больше чем обыкновенно, – согласился Генри.

– Сколько у нас собак, Генри?

– Шесть.

– Хорошо, Генри… – Билл на минуту остановился как бы для того, чтобы придать своим словам еще больше веса. – Так, у нас шесть собак, и я взял из мешка шесть рыбин. Я дал каждой по рыбе и… Генри, одной рыбы мне не хватило!

– Ты ошибся в счете!

– У нас шесть собак, – хладнокровно повторил Билл. – И я взял шесть рыбин, но Одноухий остался без рыбы. Я вернулся и взял из мешка еще одну рыбу.

– У нас только шесть собак, – проворчал Генри.

– Генри, – продолжал Билл, – я не говорю, что это все были собаки, но получили по рыбе семеро.

Генри перестал есть и через огонь пересчитал глазами собак.

– Их только шесть, – сказал он.

– Я видел, как одна убегала по снегу, – настойчиво заявил Билл. – Их было семь.

Генри соболезнующе посмотрел на него.

– Знаешь, Билл, я буду очень рад, когда это путешествие закончится.

– Что ты этим хочешь сказать?

– Мне кажется, эта обстановка начинает действовать тебе на нервы и тебе мерещатся несуществующие вещи.

– Я сам подумал об этом, – серьезно заметил Билл, – и поэтому, когда она убежала, я тщательно осмотрел снег и нашел ее следы. Затем я внимательно пересчитал собак: их было только шесть. Следы еще сохранились на снегу. Хочешь, я покажу тебе их?

Генри ничего не ответил и продолжал молча жевать. Окончив есть, он выпил кофе и, обтерев рот тыльной стороной руки, сказал:

– Значит, ты думаешь…

Протяжный, зловещий крик, раздавшийся откуда-то из темноты, прервал его.

Он замолчал, прислушался и, указывая рукой в сторону, откуда донесся вой, закончил:

– Что, это был один из них?

Билл кивнул головой.

– Черт возьми! Я не могу представить себе ничего другого. Ты и сам видел, как взволновались собаки.

Вой и ответный вой прорезали тишину, превращая безмолвие в сумасшедший дом. Звуки слышались со всех сторон, и собаки, в страхе прижимаясь друг к дружке, так близко подошли к огню, что на них начала тлеть шерсть. Билл подбросил дров в костер и закурил трубку.

– А мне все-таки кажется, что ты немного того… сбрендил, – произнес Генри.

– Генри… – Он медленно затянулся, прежде чем продолжать. – Я думаю о том, насколько он счастливее нас с тобой.

Он ткнул большим пальцем в ящик, на котором они сидели.

– Когда мы умрем, – продолжал он, – это будет счастьем, если найдется достаточно камней, чтобы наши трупы не достались собакам.

– Но ведь у нас нет ни друзей, ни денег, ни многого другого, что было у него, – возразил Генри. – Вряд ли кто-нибудь из нас может рассчитывать на пышные похороны.

– Не понимаю я, Генри, что могло заставить вот этого человека, который у себя на родине был лордом или чем-то вроде этого и никогда не нуждался ни в пище, ни в крове, – что могло заставить его сунуться в этот Богом забытый край!

– Он мог бы дожить до глубокой старости, если бы остался дома, – согласился Генри.

Билл открыл рот, чтобы заговорить, но передумал и устремил глаза в темноту, теснившую их со всех сторон. В ней нельзя было различить никаких очертаний, и только видна была пара глаз, блестевших, как горящие уголья. Генри кивком головы указал на вторую пару глаз, затем и на третью. Эти сверкавшие глаза кольцами опоясывали стоянку. Временами какая-нибудь пара двигалась и исчезала, но тотчас же появлялась вновь.

Беспокойство у собак все возрастало, и, охваченные страхом, они скучились вдруг около костра, стараясь заползти под ноги людям. В свалке одна из собак упала у самого края огня и жалобно завыла от страха; в воздухе распространился запах опаленной шерсти. Шум и смятение заставили круг сверкающих глаз беспокойно задвигаться и даже отступить, но как только все успокоилось, кольцо снова сомкнулось.

– Скверное дело, брат, коли нет зарядов.

Билл вытряхнул трубку и стал помогать товарищу устраивать постель из одеял и меховых шкур на еловых ветках, которые он разложил на снегу еще до ужина. Генри проворчал что-то и принялся расшнуровывать мокасины.

– Сколько у тебя осталось патронов? – спросил он.

– Три, – последовал ответ. – Хотел бы я, чтобы их было триста; уж я бы показал им, черт возьми!

Билл сердито погрозил кулаком в сторону сверкающих глаз и начал укреплять свои мокасины перед огнем для просушки.

– Хоть бы мороз этот сдал, что ли, – продолжал Билл, – вот уже две недели, как стоит пятьдесят градусов ниже нуля. Эх, лучше бы не затевать этого путешествия, Генри. Не нравятся мне что-то наши дела. Скорее бы уже все кончилось, чтобы сидеть нам у огня в форте Мак-Гэрри и играть в карты – вот чего я хотел бы!

Генри проворчал что-то и полез под одеяло. Он стал было уже засыпать, когда его разбудил голос товарища.

– Скажи, Генри, тот, другой, который пришел и получил рыбу, почему собаки не бросились на него?.. Вот что меня удивляет!

– С чего это ты так забеспокоился, Билл? – последовал сонный ответ. – Прежде с тобой этого не бывало. Заткнись и дай мне уснуть. Должно быть, у тебя в желудке накопилось много кислот – вот ты и нервничаешь.

Люди спали, тяжело дыша, свернувшись рядом под одним одеялом. Огонь костра угасал, и кольцо сверкающих глаз смыкалось все теснее и теснее. Собаки в страхе ближе прижимались друг к другу, гневно рыча, когда какая-нибудь пара глаз слишком приближалась. Раз Билл проснулся от громкого лая. Он осторожно выполз из-под одеяла, чтобы не потревожить сон товарища, и подбросил дров в костер. Когда огонь разгорелся, кольцо сверкающих глаз несколько расширилось. Взгляд его случайно упал на скучившихся собак. Он протер глаза и посмотрел внимательнее. Затем снова заполз под одеяло.

– Генри, – позвал он, – а Генри!

Генри заворчал спросонок:

– Ну, что там еще?

– Ничего особенного, только их опять семь. Я только что сосчитал.

Генри ответил на это сообщение густым храпом.

Наутро он проснулся первым и разбудил Билла. Было уже шесть часов, но рассвет ожидался не раньше девяти, и Генри в темноте принялся за приготовление завтрака. Билл в это время свертывал одеяла и готовил нарты.

– Скажи, Генри, – вдруг спросил он, – сколько, ты говоришь, у нас было собак?

– Шесть, – ответил Генри.

– Неправда! – торжествующе заявил Билл.

– А что, опять семь?

– Нет, пять. Одной нет.

– Проклятие! – в бешенстве воскликнул Генри и, оставив стряпню, пошел считать собак.

– Ты прав, Билл, Пузырь исчез.

– И, наверное, он умчался стрелой, раз уж решился бежать.

– Не думаю. Они просто слопали его. Держу пари, что он здорово визжал, когда они запускали в него зубы… проклятые!

– Он всегда был глупой собакой, – заметил Билл.

– Но не настолько, чтобы покончить таким образом жизнь самоубийством, – возразил Генри. Он окинул пытливым взглядом оставшихся собак, оценивая каждую из них.

– Уверен, что никто из этих не сделал бы такой глупости.

– Этих-то палкой не отогнать от костра, – заметил Билл. – Но я всегда думал, что Пузырь плохо кончит.

И это было всей эпитафией над собакой, погибшей в северной пустыне; но другие собаки и даже люди довольствовались эпитафией более краткой.

Глава II. Волчица

Позавтракав и сложив в нарты несложное лагерное снаряжение, путники повернулись спиной к радушному костру и зашагали вперед, навстречу темноте. Воздух сразу огласился жалобным воем, со всех сторон раздавались голоса, перекликавшиеся между собой в ночном мраке. Разговор умолк. Около девяти часов начало светать. В полдень южный край неба окрасился в розовый цвет, и на нем четко выступила линия горизонта, отделяя выпуклой чертой северный край от стран полуденного солнца. Но розовая окраска скоро исчезла. Серый дневной свет держался до трех часов, затем и он угас, уступив место темной полярной ночи, окутавшей своим покровом безмолвную пустынную землю.

Мрак сгущался; крики справа, слева и сзади доносились все явственнее, а иногда слышались так близко, что приводили в смятение выбившихся из сил собак, повергая их на несколько секунд в панику.

После одного такого переполоха, когда Билл и Генри вправили животных в постромки, Билл сказал:

– Хорошо, если бы они нашли где-нибудь дичь и оставили нас в покое.

– Да, они ужасно действуют на нервы, – отозвался Генри.

До следующей остановки они не произнесли больше ни слова.

Генри стоял, наклонившись над котлом, в котором кипели бобы, и подбрасывал в него кусочки льда, как вдруг до ушей его долетел звук удара, восклицание Билла и острый злобный крик боли, раздавшийся из группы собак. Он вздрогнул от неожиданности и выпрямился как раз вовремя, чтобы увидеть смутные очертания зверя, убегавшего по снегу под покров темноты. Затем он взглянул на Билла, стоявшего посреди собак с выражением не то торжества, не то недоумения. В одной руке он держал толстую дубину, а в другой – кусок сушеной лососины.

– Он выхватил у меня полрыбы, – объявил он, – но я успел все-таки здорово отделать его. Ты слышал, как он завизжал?

– Кто же это был? – спросил Генри.

– Я не успел разглядеть. Но у него были черные ноги и пасть, и шерсть, – и, пожалуй, он был похож на собаку.

– Должно быть, прирученный волк!

– Чертовски ручной, если он приходит каждый раз во время кормления, чтобы получить свою порцию рыбы.

Ночью, когда после ужина они сидели на продолговатом ящике, попыхивая своими трубками, кольцо светящихся точек сомкнулось еще теснее.

– Хотел бы я, чтобы они напали на стадо лосей и забыли про нас, – заметил Билл.

Генри как-то недружелюбно заворчал, и в течение четверти часа длилось молчание. Он устремил взгляд на огонь, а Билл смотрел на сверкавшие глаза, которые блестели в темноте, как раз за пределами света, падавшего от костра.

– Хотелось бы мне быть уже в Мак-Гэрри, – снова начал он.

– Замолчи ты, пожалуйста, со своими желаниями и перестань каркать, – сердито буркнул Генри. – Это все твоя изжога. Прими-ка ложку соды, сразу настроение исправится, и ты станешь более приятным собеседником.

Утром Генри был разбужен жестокими ругательствами, исходившими из уст Билла. Генри приподнялся на локте, товарищ его стоял у только что разведенного костра с поднятыми кверху руками и перекошенным от злобы лицом.

– Эй! – воскликнул Генри, – что случилось?

– Лягуха исчезла, – был ответ.

– Не может быть!

– Говорю тебе, что она исчезла.

Генри вылез из-под одеяла и направился к собакам. Он тщательно пересчитал их и послал очередное проклятие темным силам пустыни, лишившим их еще одной собаки.

– Лягуха была самой сильной из всего цуга, – промолвил наконец Билл.

– И к тому же она была далеко не глупа, – добавил Генри.

Такова была вторая эпитафия за эти два дня.

Завтрак прошел в мрачном молчании, а затем четырех оставшихся собак снова впрягли в нарты. Наступивший день ничем не отличался от предыдущего. Люди шли молча среди окованного морозом моря. Тишина нарушалась только криками их врагов, незримо следовавших за ними. С наступлением темноты к концу дня враги, согласно своему обыкновению, стали приближаться, и крики их сделались слышнее; собаки волновались, вздрагивали и несколько раз в припадке панического ужаса путали постромки, заражая своим страхом и людей.

– Вот что вас удержит, глупые твари, – сказал в тот же вечер Билл, самодовольно оглядывая свою работу.

Генри прервал стряпню, чтобы посмотреть, в чем дело. Его товарищ не только связал всех собак, но связал их по индейскому способу палками. Вокруг шеи каждой собаки он прикрепил кожаный ремень, к которому привязал толстую палку в четыре – пять футов длины. Другой конец палки был укреплен при помощи такого же кожаного ремня к вбитому в землю шесту. Собака не могла прогрызть ремень, прикрепленный к ближайшему к ней концу палки. Палка же не позволяла ей добраться до ремня на другом конце.

Генри одобрительно кивнул головой.

– Это единственный способ удержать Одноуха, – сказал он. – Он может прокусить всякую кожу, как бритвой перережет. А теперь мы найдем их утром целыми и на месте.

– Держу пари, что так оно и будет! – подтвердил Билл. – Если хоть одна пропадет, я откажусь от кофе.

– Они прекрасно понимают, что у нас нет зарядов, – заметил Генри перед тем, как ложиться спать, и указал товарищу на окружившее их сверкающее кольцо. – Если бы мы могли послать им несколько выстрелов, они были бы почтительнее. С каждой ночью они подходят все ближе и ближе. Отведи глаза от костра и посмотри в темноту. Вот… Видел ли ты этого?

Некоторое время люди следили за движениями неясных фигур за пределами костра. Всматриваясь пристально туда, где в темноте светилась пара глаз, можно было иногда различить очертания зверя. Иногда удавалось даже заметить, что они передвигаются.

Какой-то шум среди собак привлек внимание путников. Одноух издавал отрывистые жалобные звуки и тянулся, насколько позволяла ему палка, по направлению к темноте, время от времени делая бешеные усилия, чтобы схватить палку зубами.

– Посмотри-ка, Билл, – прошептал Генри.

Прямо к костру мягкой, крадущейся походкой приближался какой-то зверь, похожий на собаку. В его движениях сквозили осторожность и дерзость; он внимательно наблюдал за людьми, не упуская в то же время из виду собак. Одноух потянулся, насколько позволяла ему палка, к непрошеному гостю и тоскливо завыл.

– Этот болван Одноух как будто не особенно боится, – тихо произнес Билл.

– Это волчица, – так же тихо проговорил Генри. – Теперь понятно, почему исчезли Пузырь и Лягуха. Она служит приманкой для своей стаи. Она заманивает собаку, а затем вся остальная стая бросается на жертву и съедает ее.

Огонь затрещал. Головешка с громким шипением откатилась в сторону. При этом звуке странное животное отскочило назад в темноту.

– Генри, я думаю… – начал Билл.

– Что ты думаешь?

– Я думаю, что это тот самый зверь, которого я хватил палкой.

– В этом нет ни малейшего сомнения, – ответил Генри.

– Кстати, не находишь ли ты, – продолжал Билл, – что близкое знакомство этого зверя с кострами и подозрительно, и даже как-то безнравственно?

– Он несомненно знает больше, чем полагается знать уважающему себя волку, – согласился Генри. – Волк, который приходит по вечерам кормиться с собаками, должен обладать большим жизненным опытом.

– У старого Виллена была однажды собака, которая убежала к волкам, – вслух рассуждал Билл. – Я это хорошо знаю, потому что я сам застрелил ее среди стаи на оленьем пастбище около Литтль-Стака. Старик плакал, как ребенок, и говорил, что не видел ее три года; все это время она провела с волками.

– По-моему, ты попал в точку, Билл. Этот волк не что иное, как собака, и наверное не раз получал рыбу из человеческих рук.

– Только бы не промахнуться, и этот волк, а в действительности собака, скоро превратится у меня просто в мясо, – заявил Билл. – Мы не можем больше терять животных.

– Но у тебя осталось всего-навсего три заряда, – заметил Генри.

– Я выжду и возьму верный прицел! – был ответ.

Утром Генри развел огонь и приготовил завтрак под храп своего товарища.

– Ты так сладко спал, – сказал ему Генри, – что у меня не хватило духу будить тебя.

Билл сонно принялся за еду. Заметив, что чашка его пуста, он потянулся за кофе. Но кофейник стоял далеко, около Генри.

– Скажи-ка, Генри, – проговорил он добродушно, – ты ничего не забыл?

Генри внимательно посмотрел по сторонам и отрицательно покачал головой. Билл поднял пустую чашку.

– Ты не получишь кофе, – объявил Генри.

– Неужто весь вышел? – испуганно спросил Билл.

– Нет!

– Ты, может быть, заботишься о моем пищеварении?

– Нет!

Краска негодования залила лицо Билла.

– В таком случае я требую объяснения, – сказал он.

– Машистый исчез, – ответил Генри.

Не спеша, с видом полной покорности судьбе Билл повернул голову и, не вставая с места, стал считать собак.

– Как это случилось? – спросил он упавшим голосом.

Генри пожал плечами:

– Не знаю. Разве что Одноух перегрыз ему ремень. Сам он этого сделать не мог.

– Окаянный пес! – Билл говорил тихо и серьезно, не выказывая накипевшей в нем злобы. – Не удалось перегрызть свой, так перегрыз Машистому.

– Ну, все мучения Машистого теперь, во всяком случае, окончились; он, несомненно, уже переварился и скачет по пустыне в брюхе двадцати волков, – сказал Генри, и это послужило эпитафией третьей пропавшей собаке… – Хочешь кофе, Билл?

Билл отрицательно покачал головой.

– Пей! – сказал Генри, поднимая кофейник.

Билл отодвинул чашку:

– Будь я трижды проклят, если выпью. Я сказал, что не буду пить кофе, если пропадет собака, и не стану пить!

– А кофе отличный, – соблазнял товарища Генри.

Но Билл был упрям и позавтракал всухомятку, приправляя еду ругательствами по адресу Одноуха, сыгравшего такую штуку.

– Сегодня вечером я привяжу их на почтительном расстоянии друг от друга, – сказал Билл, когда они снова тронулись в путь.

Они прошли не более ста шагов, когда Генри, шедший впереди, наклонился и поднял какой-то предмет, попавший ему под лыжу. Было темно, так что он не мог разглядеть его, но он узнал его на ощупь. Он бросил его назад так, что тот ударился о нарты и, отскочив, попал под ноги Биллу.

– Может быть, это тебе пригодится, – заметил Генри.

Билл вскрикнул от удивления. Это была палка, которой он привязал накануне Машистого, – все, что от него осталось.

– Они съели его вместе со шкурой, – заявил Билл, – даже ремень отгрызли от палки с обеих сторон. Они чертовски голодны, Генри, и примутся за нас прежде, чем мы кончим путь.

Генри вызывающе засмеялся:

– Волки, правда, никогда еще так не охотились за мной, но я видал в своей жизни немало, и тем не менее сохранил свою голову на плечах. Пожалуй, понадобится кое-что пострашнее стаи этих надоедливых тварей, чтобы покончить с твоим покорным слугой. Так-то, дружище!

– Не знаю, не знаю, – мрачно пробормотал Билл.

– Ну, так узнаешь, когда мы доберемся до Мак-Гэрри.

– Я что-то не слишком уверен в этом, – упорствовал Билл.

– Тебя лихорадит, вот в чем дело, – решительно заметил Генри. – Хорошая доза хинина, и все как рукой снимет. Я займусь твоим здоровьем, как только мы прибудем в МакГэрри.

Билл заворчал, выражая свое несогласие с этим диагнозом, и умолк.

День был такой же, как и все другие. Свет показался около девяти часов. В полдень горизонт озарился невидимым солнцем, а вслед за тем на землю надвинулись холодные серые сумерки, которые должны были через три часа смениться ночью.

Лишь только солнце, сделав неудачную попытку подняться над горизонтом, окончательно скрылось за гранью земли, Билл вытащил из нарт ружье и сказал:

– Ты, Генри, иди прямо, а я посмотрю, что делается кругом.

– Ты бы лучше не отходил от нарт, – запротестовал его спутник, – у тебя только три заряда, а неизвестно, что еще может случиться.

– Кто же это теперь каркает? – ехидно заметил Билл.

Генри ничего не ответил и пошел вперед один, бросая тревожные взгляды в серую даль, где скрылся его товарищ. Через час, воспользовавшись тем, что нартам пришлось сделать большой крюк, Билл догнал их на повороте.

– Они рассыпались широким кольцом и не теряют нашего следа, охотясь в то же время за дичью. Эти твари, видишь ли, уверены, что доберутся до нас, но понимают, что им придется еще подождать, и пока стараются не упустить ничего съедобного.

– Ты хочешь сказать, что они воображают, будто доберутся до нас, – поправил Генри.

Но Билл не удостоил вниманием его возражения.

– Я видел некоторых из них, – продолжал он, – они порядком отощали. Должно быть, несколько недель ничего не ели, кроме Пузыря, Лягухи и Машистого, а этим такой оравы не насытишь. Они до того худы, что ребра так и вылезают наружу, а животы подтянуты под самые спины. Они на все способны, говорю тебе, того и гляди взбесятся, а тогда увидишь, что будет.

Несколько минут спустя Генри, шедший теперь позади нарт, испустил слабый предостерегающий свист. Билл обернулся и спокойно остановил собак. Вслед за ними, вынырнув из-за последнего поворота проложенной нартами тропы, нисколько не скрываясь, бежал какой-то неясный пушистый зверь. Морда его была опущена к земле, и он двигался вперед странной, необычайно легкой, скользящей походкой. Когда они останавливались, останавливался и он, поднимая при этом голову и пристально глядя на них; и всякий раз, как он улавливал человеческий запах, ноздри его вздрагивали.

– Это волчица, – сказал Билл.

Собаки улеглись на снегу, и Билл, пройдя мимо них, подошел к товарищу, чтобы лучше рассмотреть странного зверя, преследовавшего путешественников в течение нескольких дней и лишившего их уже половины упряжки.

Обнюхав воздух, зверь сделал несколько шагов вперед. Он повторил этот маневр много раз, пока не оказался в ста шагах от нарт. Тут он остановился около группы сосен и, подняв голову, принялся зрением и обонянием изучать стоявших перед ним людей. Он смотрел на них странным разумным взглядом, как собака, но в этом взгляде не было собачьей преданности. Эта разумность была порождением голода, такая же жестокая, как его клыки, такая же безжалостная, как самый лютый мороз.

Для волка он был очень велик; его обтянутый скелет указывал на то, что он принадлежит к числу крупнейших представителей своей породы.

– Росту в нем не менее двух с половиной футов, если считать от плеч, – рассуждал Генри, – а в длину, пожалуй, без малого пять футов.

– Странная масть для волка, – добавил Билл. – Никогда не видел таких рыжих волков. Право, что твоя корица.

Зверь, однако, не был цвета корицы. И шкура у него была настоящая волчья. Основной тон ее был серый, но с каким-то обманчивым рыжим отливом, то появлявшимся, то снова исчезавшим. Казалось, тут замешано что-то вроде оптического обмана: то был серый, чисто серый цвет, то вдруг в нем появлялись штрихи и блики какого-то не передаваемого словами красновато-рыжего тона.

– Он похож на большую лохматую упряжную собаку, – сказал Билл. – И я ничуть не удивлюсь, если он завиляет сейчас хвостом.

– Эй, ты, лохматый, – воскликнул он. – Пойди сюда! Как тебя зовут?

– Он совсем не боится тебя, – рассмеялся Генри.

Билл угрожающе замахнулся и громко закричал, но зверь не проявил никакого страха. Они заметили только, что он как будто оживился. Он по-прежнему не спускал с людей своего жестокого разумного взгляда. Это было мясо, он был голоден, и если бы не страх перед человеком, он с удовольствием съел бы их.

– Послушай, Генри, – сказал Билл, бессознательно понижая голос до шепота. – У нас три заряда. Но тут дело верное. Промахнуться немыслимо. Он уже сманил у нас трех собак. Пора прекратить это. Что ты скажешь?

Генри утвердительно кивнул головой. Билл осторожно вытащил ружье из-под покрышки нарт. Но не успел он приложить его к плечу, как волчица в ту же секунду бросилась в сторону от тропы и исчезла в чаще деревьев.

Мужчины переглянулись. Генри протяжно и многозначительно свистнул.

– И как это я не догадался! – воскликнул Билл, кладя ружье обратно на место. – Ведь ясно, что волк, знающий, как надо являться за своей порцией во время кормления собак, должен быть также знаком и с огнестрельным оружием. Говорю тебе, Генри, что эта тварь – виновница всех наших несчастий. Если бы не она, у нас было бы сейчас шесть собак вместо трех. Хочешь не хочешь, Генри, а я отправлюсь за ней. Она слишком хитра, чтобы ее можно было убить на открытом месте. Но я выслежу ее и убью из-за куста; это так же верно, как то, что меня зовут Биллом.

– Для этого тебе нет надобности уходить очень далеко, – сказал его товарищ. – Если вся эта стая нападет на тебя, то твои три заряда будут все равно, что три ведра воды в аду. Эти звери страшно голодны, и если только они бросятся на тебя, Билл, спета твоя песенка!

Они рано остановились в этот день для ночлега. Три собаки не могли тащить нарты так же и с той же скоростью, как шестеро животных, и они проявляли явные признаки переутомления. Путники улеглись рано, и Билл предварительно привязал собак таким образом, чтобы они не могли перегрызть ремней друг у дружки.

Но волки становились все смелее и не раз будили в эту ночь обоих мужчин. Они подходили так близко, что собаки бесились от страха, и людям приходилось то и дело подбрасывать в огонь дров, чтобы удерживать этих предприимчивых мародеров на почтительном расстоянии.

– Я слышал рассказы моряков о том, как акулы преследуют корабли, – заметил Билл, забираясь под одеяло после того, как костер снова ярко запылал. – Эти волки – сухопутные акулы. Они знают свое дело лучше, чем мы, и поверь мне, не для моциона шествуют за нами по пятам. Они доберутся до нас, Генри. Ей-ей, доберутся.

– Тебя, дурака, они уже наполовину съели, – резко возразил Генри. – Когда человек начинает говорить о своей гибели, значит, он уже наполовину погиб. Вот и выходит, что ты почти съеден, раз ты так уверен, что это случится.

– Что же, они справлялись и с более сильными людьми, чем мы с тобой, – ответил Билл.

– Да перестань ты каркать! Сил моих нет!

Генри сердито повернулся на другой бок и с удивлением отметил про себя, что Билл не обнаружил никаких признаков раздражения. Билл был человек вспыльчивый, и подобная кротость показалась Генри очень подозрительной. Он долго думал об этом перед тем как заснуть, и последней мыслью его было: “А бедняга Билл порядком струхнул! Надо будет как следует взяться за него завтра!”

Глава III. Вопль голода

День начался благоприятно. За ночь не пропало ни одной собаки, и оба товарища двинулись в путь навстречу тишине, мраку и холоду в довольно бодром настроении. Билл как будто забыл мрачные предчувствия прошлой ночи и весело прикрикнул на собак, когда те в полдень на неровном месте опрокинули нарты в снег.

Все смешалось. Нарты перевернулись вверх дном и застряли между стволом дерева и большим камнем; пришлось отпрячь собак, чтобы привести все в порядок. Путники наклонились над нартами, стараясь выправить их, как вдруг Генри заметил, что Одноух отходит в сторону.

– Сюда, Одноух! – крикнул он, выпрямляясь и оборачиваясь в сторону собаки.

Но Одноух побежал по снегу, волоча за собою постромки. А там, вдали, на дороге, по которой они только что прошли, ожидала его волчица. Приблизившись к ней, Одноух вдруг насторожился, потом замедлил шаг и наконец остановился. Он внимательно осматривал ее, но глаза его горели похотью. Волчица, казалось, улыбнулась ему, оскалив зубы скорее приветливо, чем угрожающе. Затем, заигрывая, она сделала несколько шагов по направлению к Одноуху и остановилась. Одноух тоже приблизился к ней, все той же напряженной осторожной походкой, наставив уши, подняв хвост и высоко закинув голову.

Он хотел обнюхать ее морду, но она игриво и жеманно отскочила в сторону. Стоило ему сделать движение вперед, как она тотчас же отступала назад. Шаг за шагом она заманивала его все дальше и дальше от людей. Раз что-то вроде смутного предчувствия промелькнуло в мозгу Одноуха; он обернулся и бросил взгляд на опрокинутые нарты, на товарищей-собак и на двух людей, звавших его.

Но все колебания его быстро рассеялись, когда волчица, подскочив ближе, обнюхалась с ним и так же жеманно отступила назад, лишь только он сделал движение к ней.

Тем временем Билл вспомнил о ружье. Но оно застряло под опрокинувшимися нартами, и когда ему удалось, наконец, с помощью Генри, поднять их, Одноух и волчица были уже слишком близко друг к другу и слишком далеко от них, чтобы стоило рисковать зарядом.

Чересчур поздно понял Одноух свою ошибку. И, прежде чем люди успели что-либо заметить, он обернулся и бросился бежать обратно к ним. Но тут, под прямым углом к тропе, наперерез собаке, помчалась дюжина волков, тощих и серых. Вся игривость и жеманность волчицы мгновенно исчезли. С рычанием бросилась она на Одноуха. Он оттолкнул ее плечом и, видя, что путь к нартам прегражден, бросился в другом направлении, чтобы добраться до них окружным путем. С каждым мгновением к погоне присоединялись все новые и новые волки. Волчица бежала следом за Одноухом.

– Куда ты? – сказал вдруг Генри, кладя руку на плечо товарища.

Билл стряхнул с себя руку Генри:

– Не могу я видеть этого. Больше они не отнимут у нас ни одной собаки, я этого не допущу.

С ружьем в руках он нырнул в кусты, росшие по сторонам дороги. Его намерения были довольно ясны. Избрав нарты центром круга, по которому бежал Одноух, Билл хотел перерезать на этой кривой путь волкам. С ружьем в руках среди белого дня он мог запугать волков и спасти собаку.

– Смотри, Билл! – закричал ему вслед Генри. – Будь осторожен! Не рискуй своей шкурой!

Генри уселся на нарты и стал ждать. Ему больше ничего не оставалось. Билл уже скрылся из виду, но Одноух, то исчезая, то появляясь, мелькал среди кустов и растущих в одиночку сосен. Генри находил его положение безнадежным. Собака прекрасно сознавала грозившую ей опасность, но она бежала по внешнему кругу, в то время как волки – по внутреннему, меньшему. Трудно было рассчитывать, что Одноуху удастся настолько опередить своих преследователей, чтобы вовремя пересечь их круг и добраться до нарт.

Пути их должны были скреститься. Где-то там, в снегу, скрытые от его глаз деревьями и кустами, – Генри знал это, – Одноух, Билл и волки должны были сойтись. Все это произошло гораздо раньше, чем он ожидал. Он услыхал выстрел, затем еще два, один за другим, и сказал себе, что у Билла нет больше зарядов. Затем до его слуха донесся громкий крик и рев. Он узнал жалобный и испуганный визг Одноуха, крик раненого волка, и это было все. Вой прекратился. Рев замер. Тишина снова спустилась на мертвую пустыню.

Генри долго сидел на нартах. Ему незачем было идти, чтобы посмотреть, что случилось. Он знал это так же хорошо, как если бы видел все собственными глазами. Раз только он резко встал и вытащил топор из нарт, но затем снова сел и задумался; оставшиеся собаки, дрожа всем телом, свернулись у его ног.

Наконец он тяжело поднялся на ноги, как будто лишившись сразу всей своей энергии, и принялся запрягать собак в нарты. Перекинув через плечо веревочную петлю, он стал тянуть их вместе с собаками. Но Генри не ушел далеко. При первых признаках приближения темноты он поспешил сделать привал и позаботился о том, чтобы собрать как можно больше дров. Он накормил собак, сварил и съел свой ужин и приготовил себе постель у самого огня.

Но ему не суждено было уснуть в эту ночь. Прежде чем он успел закрыть глаза, волки подошли совсем близко. Теперь их можно было разглядеть, не напрягая зрения. Они окружили его и костер тесным кольцом; при свете огня он видел, что одни из них стояли, другие лежали, третьи, наконец, ползали на брюхе или прогуливались взад и вперед. Некоторые даже спали. Генри видел, как они, свернувшись на снегу, точно собаки, наслаждались сном, о котором ему теперь нечего было и мечтать.

Он усердно поддерживал яркий огонь, зная, что это единственная преграда, отделяющая его тело от их голодных пастей. Обе собаки тесно жались к нему с двух сторон, как бы ища защиты; они жалобно повизгивали и злобно рычали, когда какой-нибудь из волков подходил слишком близко. Это рычание обычно вызывало в волчьей стае сильное волнение; звери поднимались на ноги и делали попытки подойти ближе, оглашая воздух воем и ревом. Затем все опять успокаивалось, и они снова погружались в прерванный сон.

Однако кольцо сужалось все больше и больше. Постепенно, дюйм за дюймом, приближаясь поодиночке, звери стягивали свой круг, пока не оказывались, наконец, на расстоянии прыжка. Тогда Генри выхватывал из костра горящие головешки и бросал их в стаю. Последствием этого бывало мгновенное отступление, сопровождавшееся воем и рычанием, когда метко брошенная головня попадала в чересчур осмелевшего зверя.

Утро застало Генри утомленным и осунувшимся от бессонной ночи. Он приготовил себе завтрак в темноте и в девять часов – когда, с наступлением света, волки немного отступили, – принялся за выполнение плана, обдуманного им ночью. Срубив молодые ели, он сделал из них перекладины и высоко прикрепил их наподобие лесов к стволам двух больших деревьев. Потом, связав из санной упряжи подъемный канат, он при помощи собак поднял гроб наверх, на леса.

– Они добрались до Билла и, может быть, доберутся до меня, но никогда не тронут вас, молодой человек, – сказал Генри, обращаясь к мертвецу в его древесной гробнице.

Затем он отправился дальше; собаки охотнее потащили облегченные нарты; они тоже понимали, что спасение там, впереди, в Мак-Гэрри.

Волки совсем осмелели и спокойно бежали сзади и по бокам, высунув красные языки; на их тощих боках при каждом движении вырисовывались ребра. Они были страшно худы, настоящие мешки, наполненные костями, с веревками вместо мускулов; и можно было удивляться, как они еще держатся на ногах.

Путник решил остановиться до наступления темноты. В полдень солнце не только согрело южный край неба, но даже выглянуло бледным золотым ободком из-за горизонта. Генри понял, что дни становятся длиннее, что солнце возвращается. Но прежде чем солнце успело скрыться, он остановился на ночлег. Оставалось еще несколько часов серых сумерек, и Генри употребил их на то, чтобы заготовить большой запас дров.

Ночь вновь принесла с собой ужас. Волки становились все смелее, а на Генри сильно отражалась бессонница. Он начинал невольно дремать, скорчившись у огня и закутавшись в одеяло, с топором между коленями; обе собаки, тесно прижавшись к нему, сидели по бокам. Раз он проснулся и увидел перед собой на расстоянии каких-нибудь двенадцати футов большого серого волка, самого крупного из стаи. Когда Генри взглянул на него, зверь развязно потянулся, точно ленивая собака, и зевнул перед самым его носом. При этом он смотрел на человека как на свою собственность, точно это было приготовленное для него блюдо, которое ему скоро предстояло съесть. Такая же уверенность чувствовалась у всей стаи. Генри мог насчитать штук двадцать волков, жадно глядевших на него или спавших в снегу. Они напоминали ему детей, собравшихся вокруг накрытого стола и ожидающих разрешения приступить к еде. И этой пищей был он. Его интересовало, когда и как они начнут его есть.

Подбрасывая дрова в огонь, он вдруг почувствовал глубокую нежность к своему телу, чувство, совершенно не знакомое ему до тех пор. Он наблюдал за игрой своих мускулов и ловкими движениями своих пальцев. При свете костра он медленно сгибал пальцы то поодиночке, то все вместе, широко расправляя их или делая быстрые хватающие движения. Он рассматривал форму ногтей, ударяя с различной силой по концам пальцев, чтобы испытать чувствительность своих нервов. Это занятие целиком поглотило его; ему стало вдруг бесконечно дорого это тело, которое умело так ловко, хорошо и тонко работать. Время от времени он бросал полный ужаса взгляд на волчье кольцо, окружавшее его в ожидании добычи, и грозная мысль, словно удар по голове, поражала его: ведь это удивительное тело не более как кусок мяса для жестоких хищников, и они разорвут его своими голодными клыками и утолят им свой голод так же, как утоляют его обычно оленем или кроликом.

Он очнулся от дремоты, очень близкой к кошмару, и увидел прямо перед собой рыжую волчицу. Она сидела на снегу, на расстоянии нескольких шагов, и смотрела на него разумным взглядом. Обе собаки визжали и прыгали у его ног, но она не обращала на них никакого внимания. Она смотрела на человека, и он тоже не спускал с нее глаз. В ее взгляде не было угрозы, а только глубокое раздумье. Но он знал, что это раздумье вызвано острым голодом. Он был для нее пищей, и вид его возбуждал в ней вкусовые ощущения. Пасть ее открылась, и оттуда показалась слюна. Она слизнула ее языком, как бы предвкушая близкое удовольствие.

Им овладел страх. Он быстро протянул руку, чтобы схватить головешку, но не успели его пальцы коснуться ее, как волчица отскочила в сторону; он понял, что она привыкла, чтобы в нее кидали чем попало. Отскочив, она зарычала и обнажила клыки до самых корней. Разумное выражение исчезло и уступило место кровожадному и злобному, заставившему Генри содрогнуться. Он взглянул на свою руку, державшую головешку, заметил тонкость и ловкость пальцев, охвативших ее со всех сторон, заметил, как они приноравливались к неровностям и как маленький палец инстинктивно поднялся, чтобы избегнуть прикосновения к горячему месту, и в ту же минуту ему представилось, как эти тонкие и нежные пальцы будут хрустеть под белыми зубами волчицы. Никогда еще не было так дорого ему это тело, как теперь, когда он мог каждую минуту лишиться его.

Всю ночь он отбивался от голодной стаи горящими головешками. Когда дремота, помимо воли, одолевала его, он просыпался от рычания и визга собак.

Настало утро, и в первый раз дневной свет не разогнал волков. Генри напрасно ждал этого. Они остались сидеть вокруг него и огня, и эта беспримерная наглость заставила дрогнуть воспрянувшее в нем с наступлением рассвета мужество.

Он сделал отчаянную попытку выбраться на тропу. Но не успел он выйти из-под защиты огня, как самый смелый из волков подскочил к нему вплотную. Генри отскочил назад, и зубы волка щелкнули в шести вершках от его лица. Вся стая поднялась и двинулась на него. Бросая во все стороны горящие головешки, он кое-как отбился от них и вернулся на прежнее место. Даже днем он не решился отойти от костра, чтобы нарубить свежих дров. В двадцати шагах от него высилась большая высохшая сосна. Ему понадобилось полдня, чтобы растянуть свой костер до этого дерева, причем он все время держал наготове с полдюжины горящих поленьев, чтобы запустить ими в своих врагов. Добравшись до дерева, он внимательно осмотрел местность, чтобы срубить его в том направлении, где было больше топлива.

Наступившая ночь была повторением предыдущей, с той разницей, что сон все сильнее и сильнее одолевал его. Рычание собак не оказывало на него больше никакого действия. К тому же они рычали теперь почти не переставая, и его притупившиеся чувства отказывались различать оттенки и силу этих сигналов. Вдруг он проснулся. Прямо перед ним стояла волчица. Машинально, почти не соображая, он сунул ей в открытую пасть горящую головешку. Она отскочила с жалобным воем, и пока он наслаждался запахом опаленной шерсти и мяса, она мотала головой и злобно рычала в каких-нибудь двадцати шагах от него.

Но на этот раз, прежде чем заснуть, он привязал к руке пучок горящих еловых веток. Глаза его оставались закрытыми не более нескольких минут, когда боль от ожога разбудила его. Несколько часов подряд он придерживался этого способа. Каждый раз, просыпаясь, он бросал во все стороны горящие сучья, подкладывал дров в костер и привязывал новый пучок веток к руке. Все шло хорошо, но раз он слишком слабо прикрепил горящий пучок, и не успели глаза его сомкнуться, как ветки выпали.

Ему снилось, что он в форте Мак-Гэрри… Было тепло и уютно, и он играл в криббэдж с кладовщиком. Снилось ему еще, что форт осажден волками. Они выли у самых ворот, и Генри с кладовщиком изредка прерывали игру, чтобы посмеяться над усилиями волков, тщетно старавшихся добраться до них. И вдруг – что за страшный сон, – раздался какой-то треск. Дверь распахнулась, и он увидел, как волки ворвались в просторную жилую комнату форта. Они бросились прямо на него и на кладовщика. Вой страшно усилился и начал не на шутку беспокоить его. Сон его превращался во что-то другое, во что именно, он не понимал, но сквозь это превращение его преследовал неумолкаемый вой.

Тут он проснулся и услышал вой наяву. С рычанием и ревом волки бросились на него и обступили со всех сторон. Чьи-то зубы впились ему в руку. Инстинктивно он вскочил в середину огня, и в ту же минуту почувствовал боль от острых клыков, вонзившихся ему в ногу. Тогда началась огневая битва. Он бросал во все стороны горящие уголья, пользуясь тем, что толстые рукавицы защищали его руки; со стороны костер в этот момент, наверное, был похож на вулкан.

Но это не могло долго продолжаться. Лицо его покрылось пузырями, брови и ресницы обгорели, и ногам было нестерпимо жарко в огне. Держа в каждой руке по горящей головне, он отошел к краю костра. Волки отступили. Повсюду, куда попадали раскаленные уголья, шипел снег, и всякий раз, как кто-нибудь из волков наступал на такой уголь, визг, вой и рычание возобновлялись с новой силой.

Запустив головешки в ближайших врагов, Генри сунул свои тлеющие рукавицы в снег и стал топтаться на месте, чтобы охладить ноги. Обе собаки его пропали, и он знал, что они послужили продолжением того пира, который начался несколько дней тому назад с Пузыря и завершить который суждено было ему…

– Вы еще не поймали меня! – заорал он, злобно грозя кулаком в сторону голодных зверей.

При звуке его голоса вся стая пришла в волнение; вой усилился, а волчица подошла совсем близко, наблюдая за ним разумным голодным взглядом.

Ему пришла в голову новая мысль, и он тотчас же принялся за дело. Разложив костер в виде большого круга, Генри улегся посредине, подложив под себя одеяло, чтобы защититься от тающего снега. Когда он таким образом скрылся под защитой огня, вся стая с любопытством подошла к самому краю костра, чтобы посмотреть, что с ним случилось. До сих пор им ни разу не удавалось еще подойти так близко к огню, и теперь они улеглись тесным кольцом, как собаки, моргая, позевывая и потягиваясь от непривычной теплоты. Но вдруг волчица села, подняла морду к звездам и завыла. Волки один за другим присоединились к ней, пока вся стая, усевшись на задние лапы и задрав морды кверху, не огласила воздух голодным воем.

Наступил рассвет, а за ним и день. Огонь догорал, топливо иссякло, и необходимо было сделать новый запас. Человек попробовал было выйти из огненного кольца, но волки поднялись ему навстречу. Горящие головешки заставили их отскочить в сторону, но они не отступили. Напрасно старался он отогнать их. Когда же, решив уступить, он вошел обратно в кольцо, один из волков бросился на него, но промахнулся и попал всеми четырьмя лапами в огонь. Он взвизгнул от боли и, зарычав, пополз назад, чтобы остудить лапы в снегу. Генри, сгорбившись, уселся на свое одеяло. Туловище его наклонилось вперед. Опущенные плечи и склоненная до колен голова красноречивее слов свидетельствовали о том, что он отказался от борьбы. Время от времени он поднимал голову, убеждаясь всякий раз, что костер затухает. Кольцо пламени уже прорвалось в нескольких местах, оставляя свободный проход. Проходы эти увеличивались, а стена огня уменьшалась.

– Теперь вы можете взять меня, когда захотите, – пробормотал он, – но я, по крайней мере, высплюсь.

Раз, проснувшись, он увидел прямо перед собой в проходе, образовавшемся в потухающем костре, волчицу, которая в упор смотрела на него.

Через некоторое время – ему казалось, что это было через несколько часов, – он снова проснулся. Произошла какая-то таинственная перемена, перемена, заставившая его широко раскрыть глаза от удивления. Что-то случилось. Сначала он не мог понять, что именно, но вдруг все стало ясно: волки исчезли. Оставались только следы на снегу, говорившие о том, как близко они подходили к нему. Сон начал опять овладевать им, голова его склонилась на колени, как вдруг он вздрогнул и проснулся окончательно.

Где-то вблизи слышались человеческие голоса, скрип нарт и постромок и нетерпеливый визг упряжных собак. Четверо нарт подъехали со стороны реки к месту привала между деревьями. Несколько человек обступили Генри, дремавшего в центре догорающего костра. Они расталкивали его, стараясь привести в чувство, а он смотрел на них как пьяный и бормотал странным заспанным голосом:

– Рыжая волчица… пришла кормиться вместе с собаками… сначала ела собачий корм… потом съела собак… а затем съела Билла…

– Где лорд Альфред? – заорал ему прямо в ухо один из людей, грубо тряся его за плечо.

Он тихо покачал головой:

– Нет, его она не съела; он покоится на дереве у последнего привала.

– Мертвый? – закричал человек.

– И в ящике, – ответил Генри.

Он стремительно вырвал плечо из рук державшего его человека:

– Слушайте, оставьте меня в покое… Я хочу спать. Спокойной ночи всем…

Глаза его закрылись, подбородок упал на грудь. И пока его клали на одеяло, морозный воздух уже успел огласиться его храпом. Но слышны были еще и другие звуки. Издалека неясно доносился голодный вой волчьей стаи, ушедшей искать другой пищи взамен ускользнувшего от ее клыков человека.

Часть вторая

Глава I. Битва клыков

Из всей стаи волчица первая уловила звук человеческих голосов и визг упряжных собак, и она же первая отскочила от укрывавшегося в гаснувшем огненном кольце человека. Стае не хотелось отказаться от своей добычи, и она еще несколько минут колебалась, прислушиваясь к голосам, а затем понеслась по следу, проложенному волчицей.

Впереди стаи бежал большой серый волк – один из ее вожаков. Это он повел всю стаю по следам волчицы, и он же угрожающе рычал на молодых волков и хватал их клыками, когда кто-нибудь из них дерзостно пытался обогнать его. Завидев впереди волчицу, серый волк наддал ходу.

Она побежала рядом со стариком, как будто это было ее законное место. Серый волк не ворчал на нее, не скалил своих клыков, когда она иногда быстрым прыжком опережала его. Наоборот, он казался явно расположенным к ней, пожалуй, даже чересчур явно с точки зрения волчицы, ибо лишь только серый волк подходил к ней чересчур близко (а он, по-видимому, находил в этом большое удовольствие), она рычала на него и скалила зубы… При случае она не останавливалась перед тем, чтобы укусить его в плечо, но он не сердился на нее. Он только отскакивал в сторону и некоторое время неуклюжими прыжками бежал впереди, напоминая своим видом и поведением сконфуженного деревенского парня.

Она была его единственной заботой во время бега, но у волчицы было много забот. По другую сторону от нее бежал худой матерый волк, полуседой, со следами многих битв на теле. Он все время бежал с правой стороны от волчицы, быть может, потому что у него был только один глаз, и притом левый. Он также проявлял явное желание держаться ближе к ней, стараясь прикоснуться своей покрытой рубцами мордой к ее плечу, шее или телу. Она отбивалась от него зубами, точно так же, как от бежавшего по другую сторону самца. Когда же оба они принимались одновременно выказывать ей свое расположение, волчица быстрыми укусами отделывалась от своих поклонников, продолжая в то же время указывать путь стае и ни на минуту не убавляя шага. При таких стычках оба самца оскаливали клыки и угрожающе рычали друг на друга. Они, конечно, сцепились бы, но мучительное и властное чувство голода заглушало в них на время даже чувство любви и ревности.

Всякий раз, отскакивая от острых клыков предмета своих желаний, старый волк налетал на молодого трехлетка, бежавшего по правую, слепую сторону от него. Молодой вояк был уже вполне развит и, несомненно, обладал исключительной силой и выносливостью, если принять во внимание истощенное и голодное состояние стаи. Тем не менее он бежал немного позади старого волка, так что голова его приходилась вровень с плечом Одноглазого. Всякий раз, как он пытался, – что случалось, впрочем, довольно редко, – обогнать его, удар клыками и грозное рычание возвращали его на прежнее место. Но иногда он тихонько и осторожно отставал, стараясь втереться между старым волком и волчицей. За это ему мстили с двух, а иногда и с трех сторон. Стоило волчице выразить рычанием свое недовольство, как старый вожак набрасывался на трехлетка, к нему иногда присоединялась и сама волчица, а вслед за ней молодой волк, бежавший впереди.

В такие минуты, видя перед собой шесть рядов грозных зубов, молодой волк быстро останавливался, поднимался на дыбы и, напряженно вытянув передние лапы, скалил клыки и ерошил шерсть. Эта заминка в авангарде бегущей стаи нарушала порядок и в задних рядах. Бежавшие волки наскакивали на трехлетка и выражали свое негодование, кусая его за задние ноги и за бока. Он рисковал навлечь на себя большие неприятности, ибо голод и озлобление всегда идут рука об руку, но с безграничной уверенностью юности настойчиво повторял свои попытки, неизменно заканчивавшиеся полным поражением.

Будь у них пища, любовь и борьба за нее давно выступили бы на первый план, и стая распалась бы. Но стая находилась в отчаянном положении. Она была истощена длительным голодом и бежала медленнее обычного. В арьергарде тащились ослабевшие волки – самые старые и самые молодые. Впереди шли самые сильные, но все они больше походили на скелеты, чем на рослых волков. Тем не менее, за исключением нескольких инвалидов, все они двигались непринужденно и без видимых усилий. Их натянутые мускулы хранили в себе, казалось, неистощимый источник энергии. За каждым стальным узлом мускулов находился другой такой же стальной узел, за ним еще и еще, и так, по-видимому, без конца.

В этот день они прошли много миль. Они бежали всю ночь и весь следующий день по замерзшей мертвой равнине. Нигде не было заметно ни малейшего признака жизни. Они одни двигались по бесконечной пустыне. Они были единственными живыми существами, и они искали других живых существ, чтобы растерзать их и тем продлить свою жизнь.

Им пришлось пересечь немало долин и перебраться через множество речек прежде, чем поиски их увенчались успехом. Они напали на стадо оленей. Сначала им попался крупный самец. Это было мясо и жизнь, не защищенные таинственным кольцом огня и летающими языками пламени. Раздвоенные копыта и ветвистые рога были им хорошо знакомы, и они смело отбросили здесь свою обычную осторожность и терпение. Борьба была короткая и жестокая. На оленя набросились сразу со всех сторон. Он разбивал им черепа страшными ударами своих тяжелых копыт, разрывал их шкуры, поднимал их на свои огромные рога и втаптывал в снег. Но, наконец, обессилев, он свалился на землю, волчица свирепо впилась ему в шею, и в ту же минуту сотни зубов вонзились во все части его тела, пожирая его живьем, в то время как он делал еще последнее усилие, чтобы защитить драгоценную жизнь.

Пищи было вдоволь. Олень весил около восьмисот фунтов – полных двадцать фунтов мяса на каждого из сорока с лишним волков стаи. Но если они умели голодать, то зато умели и есть, и вскоре только несколько обглоданных костей напоминали о сильном красивом животном, которое столкнулось со стаей всего несколько часов назад.

После этого наступило время отдыха и сна. Наполнив брюхо, молодые самцы начали ссориться и драться, и это продолжалось в течение ближайших нескольких дней, пока вся стая не разбрелась в разные стороны. Голод кончился. Они находились теперь в стране, богатой дичью, и хотя все еще продолжали охотиться всей стаей, но сделались осторожнее, выбирая из пробегавших мимо оленьих стад отяжелевших самок или хромоногих самцов.

В этой благодатной стране наступил, наконец, день, когда стая разделилась на две части и разошлась в разные стороны. Волчица, а с ней вместе молодой самец и одноглазый волк, увели половину стаи вниз по реке Макензи и дальше на восток, в страну озер. С каждым днем эта часть стаи таяла. Исчезали парами – самец и самка. Иногда одинокий самец изгонялся острыми зубами своих соперников. В конце концов остались только четверо: волчица, молодой волк, одноглазый старик и тщеславный трехлеток.

Волчица находилась последнее время в свирепом настроении, и все три поклонника носили на себе следы ее зубов. Но они никогда не отвечали ей тем же и даже не пробовали защищаться. Они подставляли плечо под ее жестокие укусы, виляли хвостами, семенили ногами, стараясь смягчить ее злобу. Но если к ней они относились более чем мягко, то друг друга не щадили.

Трехлеток сделался необычайно самонадеянным и свирепым. Однажды он напал на одноглазого волка со слепой стороны и разорвал ему ухо в клочья. Хотя седой старик и был слеп на один глаз, но против молодости и силы своего противника он выставил мудрость своего многолетнего опыта. Утраченный глаз и покрытая рубцами морда красноречиво свидетельствовали о том, что этот опыт чего-нибудь да стоил. Слишком много сражений выдержал он на своем веку, чтобы почувствовать малейшее колебание перед дерзким юнцом.

Борьба началась честно, но кончилась нехорошо; трудно было бы предсказать ее результат, потому что третий волк присоединился к старику, старый и молодой вожак вместе напали на самонадеянного трехлетка и вывели его из строя. Его с двух сторон осадили не знавшие пощады клыки прежних товарищей. Забыты были дни, когда они охотились вместе, дичь, которую они убивали, тяжелые муки голода. Все это было делом прошлого. На очереди стояла любовь – дело более важное и более жестокое, чем добывание пищи.

Тем временем волчица – причина всего этого – спокойно сидела на задних лапах и наблюдала. Это даже нравилось ей. Это был ее день, – а такие дни бывали не часто, – день, когда шерсть ерошилась, клык ударялся о клык или погружался в мягкое мясо и рвал его – и все это из-за желания обладать ею.

И во имя любви трехлеток, в первый раз познавший, что такое увлечение, отдал свою жизнь. По обеим сторонам его тела стояли оба соперника. Они не спускали глаз с волчицы, которая улыбалась им, сидя на снегу. Но старый волк был умен, умен и опытен не только в борьбе, но и в любви. Молодой волк обернулся, чтобы зализать рану на плече. Шея его была повернута в сторону противника. Своим единственным глазом старик увидел открывшуюся возможность. Он бросился на соперника, и клыки его сомкнулись, образовав на шее противника глубокую рваную рану. Зубы одноглазого встретили на пути большую шейную вену и перегрызли ее. Затем он отскочил в сторону.

Молодой волк дико зарычал, но рычание это сейчас же сменилось сухим кашлем. Истекая кровью и кашляя, пораженный насмерть, он бросился на старика, но жизнь уже угасала в нем, ноги подкашивались, туман застилал глаза, а удары и прыжки становились все слабее и слабее.

А волчица все так же продолжала сидеть на задних лапах и улыбаться. Ее радовало происходившее; таков был закон любви в пустыне, так разыгрывалась там первобытная трагедия пола; это была трагедия только для тех, кто погибал в этой борьбе; для победителя это было торжество и достижение цели.

Когда молодой волк растянулся без движения на снегу, Одноглаз подошел к волчице. В походке его сквозила гордость, смешанная, однако, с осторожностью. Он, по-видимому, ждал холодного приема и был поэтому сильно удивлен, когда та при его приближении не оскалила зубов. Впервые она встретила его ласково; она обнюхала его и даже снизошла до того, что стала резвиться с ним, как настоящий щенок. И он, несмотря на свой почтенный возраст и долголетний опыт, вел себя легкомысленно.

Забыты были побежденные соперники и история любви, красной кровью написанная на снегу. Только на минуту вспомнил Одноглаз обо всем этом, когда присел зализать свои раны. Тут губы его сжались, как бы для того, чтобы зарычать, шерсть на шее и плечах невольно ощетинилась, и лапы стали судорожно взрывать снег, точно собираясь сделать прыжок. Но в следующее мгновение все снова было забыто, и он погнался за волчицей, которая игриво манила его за собой в лес.

После этого они побежали рядом, как старые друзья, понявшие наконец друг друга. Дни проходили за днями, и они не расставались, вместе охотясь и деля убитую дичь. Спустя некоторое время волчицей овладело какое-то беспокойство. Казалось, она искала чего-то и не могла найти. Ее манили ямы, оставшиеся от упавших деревьев, и она целыми часами обнюхивала заполненные снегом трещины в скалах и пещерах под нависшими берегами. Старого Одноглаза это нисколько не интересовало, но он добродушно следовал за ней, и, когда ее поиски в каком-нибудь месте затягивались слишком долго, он ложился и терпеливо ждал, пока она не побежит дальше.

Они нигде не задерживались подолгу и, обойдя всю местность, вернулись к реке Макензи; они медленно шли вдоль реки, иногда отходя от нее, чтобы поохотиться на ее притоках, но постоянно возвращались к главному руслу. Изредка им попадались другие волки, обыкновенно парами, но встречи эти не возбуждали ни у тех, ни у других никакой радости или желания снова образовать стаю. Несколько раз им попадались одинокие бродячие волки. Это были всегда самцы; они стремились присоединиться к Одноглазу и волчице, но Одноглаз не допускал этого, и когда волчица становилась бок о бок с ним, ероша шерсть и показывая клыки, одинокие волки отступали и, поджав хвосты, продолжали свой унылый путь.

Однажды, в лунную ночь, пробегая по безмолвному лесу, Одноглаз вдруг остановился. Морда его поднялась кверху, хвост выпрямился и раздувшиеся ноздри принялись обнюхивать воздух. Кроме того, он поднял одну ногу, как это делают собаки. Он был недоволен и продолжал втягивать воздух, стараясь определить взволновавший его запах. Но волчица только раз небрежно втянула воздух и пошла дальше, стараясь этим успокоить его. Одноглаз последовал за ней, но беспокойство его не унималось, и он время от времени останавливался, чтобы тщательнее исследовать настороживший его запах.

Волчица осторожно выползла на край прогалины. Несколько минут она простояла там в одиночестве. Затем Одноглаз, пробираясь ползком, весь насторожившись, с взъерошенной шерстью, каждый волос которой выражал сильнейшее беспокойство, приблизился к ней. Они остановились рядом, прислушиваясь и нюхая воздух.

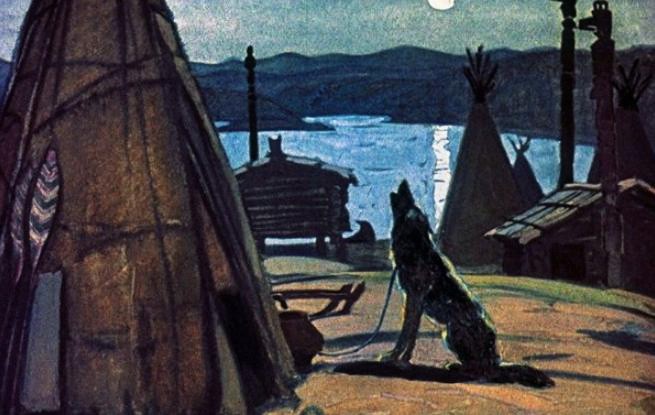

До их слуха донесся лай и рычание дерущихся собак, гортанные крики мужчин, визгливые голоса бранящихся женщин и раз даже пронзительный крик ребенка. За исключением больших обтянутых шкурами хижин, пламени костра, на фоне которого мелькали какие-то неясные фигуры, и ровно подымавшегося кверху дыма, ничего нельзя было разобрать. Но обоняние их было раздражено тысячами запахов индейского лагеря, запахов, ничего не говоривших Одноглазу, но до мельчайших подробностей знакомых волчице. Она почувствовала странное волнение и стала с возрастающим наслаждением втягивать воздух. Но старый Одноглаз был полон сомнений. Он чувствовал страх и сделал попытку уйти. Она обернулась, коснулась мордой его шеи, как бы успокаивая, и снова стала смотреть по направлению лагеря. В глазах ее опять появилось разумное выражение, но на этот раз его вызвал не голод. Она вся трепетала от желания пойти вперед, подойти ближе к костру и повозиться с собаками, ныряя и крутясь между человеческих ног.

Одноглаз нетерпеливо топтался около нее; беспокойство вновь охватило волчицу, и она снова ощутила потребность найти то, что искала. Она повернулась и побежала обратно в лес, к великой радости Одноглаза, который бежал впереди, пока они не скрылись под защитой деревьев.

Скользя, как тени, освещенные луной, они напали на след нарт. Оба носа опустились к следам на снегу. Следы были совсем свежие. Одноглаз осторожно бежал впереди, а волчица следовала за ним по пятам. Широкие лапы волков мягко, словно бархатные, ступали по снегу. Одноглаз уловил движение чего-то белого на белом фоне снега. До сих пор он бежал скользящей быстрой побежкой, но это было ничто в сравнении со скоростью, которую он развил теперь. Впереди него мелькал белый комок, привлекший его внимание.

Они бежали по узкой тропе, окаймленной с двух сторон молодыми соснами. Сквозь деревья виден был конец тропинки, выходившей на освещенную луной поляну. Одноглаз быстро приближался к заинтересовавшему его белому предмету. Прыжок за прыжком и, наконец, он настиг его. Еще прыжок – и он схватил бы его зубами. Но этого прыжка ему не удалось сделать. Белый клубок, оказавшийся белым зайцем, вдруг взвился высоко в воздух перед самым его носом и начал раскачиваться и скакать над ним, исполняя в вышине какой-то фантастический танец и ни на секунду не опускаясь к земле.

Одноглаз от неожиданности с ревом отскочил, затем улегся в снег и притаился, грозно рыча на таинственный и страшный предмет. Но волчица хладнокровно оттолкнула его. Она замерла на минуту и, прицелившись, бросилась на пляшущего в воздухе зайца. Она прыгнула высоко, но все же недостаточно, чтобы схватить прельщавшую ее добычу, и зубы ее с металлическим звуком щелкнули в воздухе. Она прыгнула в другой и в третий раз.

Волк медленно выпрямился и стал следить за своей подругой. Теперь он был, по-видимому, недоволен ее неудачными попытками и сам сделал могучий прыжок. Зубы его схватили зайца и потащили его вниз к земле. Но в ту же секунду старый волк услышал за собой подозрительный треск и с удивлением увидел над своей головой склонившуюся молодую сосну, которая грозила свалиться на него. Челюсти его разжались, выпустив добычу, и он отскочил в сторону, спасаясь от неожиданной опасности. Старик громко зарычал, и вся шерсть его от страха и ярости встала дыбом. В тот же миг молодая сосна выпрямилась, увлекая за собой вверх танцующего зайца.

Волчица пришла в ярость и вонзила свои клыки в плечо самца, а он, испугавшись и не соображая, что означает это новое нападение, ответил ей тем же, разодрав в кровь морду своей подруги. Этот отпор явился для волчицы полной неожиданностью, и она бросилась на Одноглаза, рыча от негодования. Он тотчас заметил свою ошибку и постарался умилостивить волчицу; но она решила хорошенько проучить своего товарища, и тот, отказавшись от мысли смягчить ее гнев, завертелся кругом, пряча голову и подставляя плечи под ее острые зубы.

Тем временем заяц продолжал свою пляску в воздухе. Волчица уселась на снег, а старый Одноглаз, напуганный ею еще больше, чем таинственным деревом, снова прыгнул за зайцем. Опустившись вниз, с зайцем в зубах, он первым долгом поглядел на сосну. Она, как и раньше, опять нагнулась к земле. Он съежился и ощетинился, ожидая удара, но все же не выпустил зайца. Однако удара не последовало. Сосна продолжала оставаться все в том же наклонном положении. Когда он двигался, двигалась и она, и тогда он рычал на нее сквозь стиснутые челюсти; когда он сохранял неподвижность, сосна делала то же самое, и поэтому он решил, что лучше не двигаться. Все же теплая кровь зайца казалась ему очень вкусной.

Из этого затруднительного положения его вывела волчица. Она взяла от него зайца, и пока сосна угрожающе качалась и дрожала над ней, она спокойно откусила ему голову. После этого сосна сразу выпрямилась и больше не беспокоила их, приняв перпендикулярное положение, в котором природа судила ей расти. Затем Одноглаз и волчица поделили между собой дичь, таинственно пойманную для них природой.

Они открыли еще много таких же тропинок, где зайцы висели в воздухе, и волчья пара исследовала их все; волчица шла впереди, а Одноглаз следовал за ней, наблюдая и учась у нее, как обкрадывать капканы. Этот урок сослужил ему впоследствии хорошую службу.

Глава II. Логовище

Целых два дня волчица и Одноглаз бродили вокруг индейского лагеря. Он испытывал смутную тревогу и беспокойство; волчицу же лагерь манил, и ей не хотелось уходить от него. Но когда однажды утром воздух огласился раскатистым выстрелом и заряд попал в ствол дерева на несколько дюймов выше головы Одноглаза, волки перестали колебаться и убежали легким упругим шагом, быстро отложив между собой и грозившей им опасностью несколько миль. Они не ушли далеко – всего несколько дней пути. Стремление волчицы найти то, что она искала, превратилось в настоятельную необходимость. Она отяжелела и не могла быстро бегать. Раз как-то, преследуя зайца, – занятие, не представлявшее для нее обычно никакого труда, – она почувствовала слабость и прилегла отдохнуть. Одноглаз подошел к ней; но когда он нежно коснулся ее шеи, она так злобно огрызнулась, что он отскочил назад, делая смешные усилия, чтобы избежать ее зубов. Она становилась с каждым днем вспыльчивее, он же, напротив, обнаруживал все больше терпения и заботливости.

Наконец, она нашла то, что искала. На несколько миль выше протекала небольшая река, впадавшаяся летом в Макензи. Зимой же она замерзала до самого каменистого дна и превращалась от истоков до устья в белую застывшую твердую массу. Волчица шла усталой походкой впереди, а за ней следовал Одноглаз; вдруг, заметив нависший выступ высокого берега, она свернула в сторону и направилась к нему. Весенние бури и тающие снега подмыли берег, образовав в одном месте небольшую пещеру с узким проходом.

Волчица остановилась у входа в пещеру и тщательно осмотрела стену. Затем побежала вдоль основания ее сначала в одну сторону, потом в другую, до того места, где каменная масса круто отрывалась от мягкой линии берега. Вернувшись к пещере, она вошла внутрь; там ей пришлось проползти около трех футов, после чего стены расширились, образуя небольшую круглую камеру, приблизительно в шесть футов в диаметре. Потолок приходился почти над самой головой, но зато там было сухо и уютно. Волчица тщательно осмотрела всю пещеру, в то время как возвратившийся Одноглаз терпеливо поджидал ее у входа. Она пригнула голову, опустив нос к земле и протянув его как можно ближе к своим тесно сжатым ногам; затем, сделав вокруг этой точки несколько кругов, она с тяжелым вздохом, пожалуй, более похожим на стон, свернулась клубком, вытянула лапы и легла мордой ко входу в пещеру. Одноглаз, насторожив с любопытством уши, смеялся над ней, и при свете дневных лучей, проникавших в пещеру, волчица могла заметить очертания его хвоста, которым он добродушно помахивал.

Она прижала уши к голове, кокетливым движением направив их заостренные концы назад и вниз и мирно высунула язык, показывая таким образом, что чувствует себя вполне удовлетворенной и довольной.

Одноглаз был голоден. Он улегся у входа и заснул, но сон его не был спокоен. Он часто просыпался и прислушивался к тому, что творилось во внешнем мире, где апрельское солнце ярко блестело на снегу. Сквозь дремоту до его слуха доносилось журчание ручейков, и он поднимался, напряженно ловя эти звуки. Солнце возвратилось, и пробуждавшаяся северная природа манила его. Зарождалась новая жизнь. В воздухе пахло весной, под снегом чувствовалось брожение, живительные соки скоплялись в деревьях, распространяя острый аромат; набухшие почки сбрасывали с себя зимние оковы.

Напрасно бросал он беспокойные взгляды на волчицу, она не обнаруживала ни малейшего желания встать. Он оглянулся на внешний мир и увидел несколько белых птичек, пролетевших мимо пещеры. Старик поднялся было, чтобы выйти, но, посмотрев на свою подругу, снова улегся и задремал. Чей-то крошечный пронзительный голосок вдруг коснулся его слуха. Дважды во сне он провел лапой по носу. Затем проснулся. На кончике его носа жужжал комар. Это был старый солидный комар, по-видимому, из тех, которые проснулись после зимней спячки. Одноглаз не мог больше устоять против голоса природы. К тому же он был голоден.

Он подполз к волчице, стараясь убедить ее пойти вместе с ним. Но она зарычала на него, и он вышел один навстречу яркому солнцу. Снег сделался рыхлым и затруднял движения. Он направился к замерзшему руслу реки, где снег, защищенный тенью деревьев, сохранял еще некоторую твердость. Но, пробродив около восьми часов, он вернулся к вечеру в пещеру еще более голодным, чем ушел оттуда. Он видел дичь, но не сумел поймать ее. Он провалился в подтаявший снег, и, пока барахтался в нем, заяц легко ускользнул от врага.

Дойдя до пещеры, волк вдруг остановился, охваченный неясными подозрениями. До него доносились какие-то странные слабые звуки. Это не был голос волчицы, а между тем он показался ему как будто знакомым. Он осторожно пополз в пещеру, но был встречен грозным рычанием подруги. Это не смутило его, хотя и заставило остановиться на почтительном расстоянии; он продолжал с интересом прислушиваться к непрекращавшемуся писку и заглушенным стонам.

Волчица злобно прогнала его, и он снова улегся и заснул у входа. Наутро, когда слабый свет озарил пещеру, он начал доискиваться источника этих смутно знакомых ему звуков. В рычании волчицы появились какие-то новые ноты. В них чувствовалась ревность, и старый волк продолжал держаться на почтительном расстоянии. Тем не менее он успел заметить между ногами волчицы вдоль ее тела пять странных живых клубков, слабых, беспомощных и слепых, издававших какие-то жалобные звуки. Он страшно удивился. Подобные происшествия случались и раньше в его продолжительной и счастливой жизни, даже неоднократно, и тем не менее они всякий раз вызывали в нем глубокое удивление.

Его подруга посмотрела на него с тревогой. Время от времени она испускала ворчание, а когда ей казалось, что он подходит слишком близко, ворчание это переходило в рев. В ее памяти не хранилось, правда, соответствующего прецедента, но ее инстинкт, который воплощал в себе весь опыт матерей-волчиц, говорил ей, что существуют отцы, поедающие собственных беспомощных новорожденных детенышей. Это порождало в ней такой страх, что она не позволяла Одноглазу подойти посмотреть на своих собственных детей.

Но опасения ее были напрасны. Старый Одноглаз, в свою очередь, чувствовал повелительный импульс, который был тоже не чем иным, как инстинктом, унаследованным им от многих поколений волков-отцов. Он не задумывался над ним и не удивлялся его появлению. Этот импульс таился в каждой клеточке его существа, а потому вполне естественно, что он повиновался ему и тотчас же, повернувшись спиной к своему новорожденному семейству, отправился на поиски мяса, необходимого для жизни.

В пяти или шести милях от логовища река разветвлялась под прямым углом и исчезала в горах. Направившись вдоль левого русла, Одноглаз напал на свежий след. Он обнюхал его и, почувствовав, что след только что проложен, быстро сжался, глядя в ту сторону, где он исчезал. Затем он решительно повернул направо и пошел вдоль правого русла. Следы были гораздо больше его собственных, и он понял, что тут ему ничем поживиться не придется. Пробежав вдоль правого русла около полумили, он уловил звук грызущих зубов; он подкрался к дичи и увидел, что это был дикобраз, который, опершись лапами о дерево, точил свои зубы о кору. Одноглаз осторожно приблизился к нему, питая, однако, мало надежды на успех. Он был знаком с этой дичью, хотя ему никогда еще не приходилось встречать ее в этих широтах; за всю свою жизнь он ни разу не пробовал мяса дикобраза. Но он давно уже знал, что на свете существуют такие вещи, как Счастье и Случай, и продолжал подкрадываться. Никогда нельзя предвидеть, что может произойти, когда дело идет о живых существах.

Дикобраз свернулся в клубок и выпустил во все стороны длинные, острые иглы, защищавшие его от нападения. Однажды, в своей юности, Одноглаз как-то слишком близко обнюхал такой на вид неподвижный клубок игл и получил неожиданно сильный удар хвостом по носу. Одна игла застряла у него в морде и оставалась там несколько недель, вызывая жгучую боль, пока не вышла, наконец, сама. Он улегся, выбрав удобное положение, так что морда его находилась на расстоянии фута от хвоста дикобраза, и стал терпеливо и спокойно ждать. Кто знает, что может случиться? Дикобраз, пожалуй, развернется, и тогда Одноглаз одним ударом лапы сумеет распороть его нежное незащищенное брюхо.

Но по истечении получаса он встал, злобно зарычал на неподвижный клубок и двинулся дальше. Ему случалось и прежде понапрасну терять время, ожидая, чтобы клубок развернулся, и он решил не рисковать на этот раз. Волк двинулся дальше вдоль правого русла реки, но день проходил, а добычи не было.

Пробудившийся в нем инстинкт отца властно требовал от него во что бы то ни стало найти мясо. Среди ночи он случайно наткнулся на птармигана. Выйдя из чащи леса, он столкнулся нос к носу с этой глупой птицей. Она сидела на бревне на расстоянии менее фута от морды Одноглаза. Оба одновременно заметили друг друга. Птица сделала попытку взлететь, но он ударил ее лапой, сбросил на землю и, накинувшись, вонзил в нее зубы в тот момент, когда она быстро побежала по снегу, пытаясь подняться на воздух. Как только зубы его впились в мясо и хрупкие кости, он принялся за еду; но потом, как будто вспомнив что-то, повернул обратно домой, неся птармигана в зубах.

По привычке мягко ступая, скользя, как тень, и внимательно рассматривая все, что попадалось ему на пути, он снова напал приблизительно в миле от разветвления на широкие следы, которые заметил еще утром. Поскольку следы шли по его пути, он тронулся дальше, готовый встретить их обладателя на каждом повороте реки.

Он выглянул из-за выступа скалы, где река делала необыкновенно большую извилину, и его зоркий взгляд уловил нечто такое, что заставило его прилечь. Это был обладатель замеченных им следов – большая рысь, и притом самка. Она лежала, съежившись, перед свернувшимся в клубок дикобразом точно так же, как лежал незадолго перед этим он. Если Одноглаз скользил раньше, как тень, то теперь он заскользил, как привидение, обходя зверей, пока не очутился далеко влево от безмолвной неподвижной пары.

Он улегся в снег, положив рядом с собой птармигана, и стал пристально наблюдать сквозь иглы низкорослой сосны за открывшейся перед ним сценой: рысь и дикобраз выжидали друг друга. Любопытное это было зрелище – наблюдать, как одно живое существо выжидало, чтобы съесть другое, а то, в свою очередь, выжидало, чтобы спасти свою жизнь. Тем временем старый Одноглаз, скорчившись за своим прикрытием, вмешался в эту игру, выжидая каприза судьбы, который помог бы ему в охоте за мясом, тоже составлявшим для него вопрос жизни.

Прошло полчаса, прошел час – ничего не изменилось. Клубок, покрытый иглами, по своей неподвижности напоминал камень; рысь походила на мраморное изваяние; старый Одноглаз казался мертвым. А между тем все три зверя напряженно ждали, и вряд ли когда-либо жизнь пульсировала в них интенсивнее, чем в минуту этого кажущегося окаменения.