Глава 1

Ночью умер Гошка Воробьев.

Обнаружилось это не сразу, а после побудки. Но и побудка произошла не сразу. Сначала в мутных сумерках на стене зашуршал, как мышь под обоями, репродуктор, затем в нем прокашлялись, и лишь после этого диктор по фамилии Ширшун красивым голосом сказала: «Внимание!» — и замолкла. А все детдомовские ребятишки, и в четвертой комнате и в других, насторожили уши и спали уже вполглаза, ожидая, что скажет Ширшун, которая из-за мелодического голоса казалась не только ребятам, но и всем жителям города Краесветска женщиной молодой и очень красивой.

Ширшун еще пошуршала на стене, повторила снова:

«Внимание!» — и без обычной бодрости сонно сообщила, что сегодня пятница, а число восьмое апреля, а год одна тысяча девятьсот тридцать девятый. И дальше уже бодрее заговорила, проснулась, стало быть, окончательно. Про лесокомбинат говорила, много чего-то там перевыполнили и отличились какие-то рамщики и откатчики. Ребята слушали все без особого интереса, в проценты лесопилок не вникали. Они ждали сводку погоды. И дождались. В заключение утренней программы Ширшун весело так прочитала о том, что потепление, накатившее с юга, в ближайшие дни сохранится и, мало того, тронется дальше на север, и пока неизвестно, куда оно дойдет и что из этого получится. Ширшун и еще что-то там бормотала про погоду, цифры разные называла, прогнозы на ближайшее время, но ребята уже не слушали ее.

Они были удручены и раздосадованы. Вот зимою, бывало, совсем другое дело. Ширшун как скажет «минус сорок» — и сразу весь дом потрясет криком «ура!». Сорок — это значит в школу не идти. Это значит весь день можно ваньку валять, делать чего хочешь. А сейчас потепление…

Кому от этого польза? Да и потепление-то только на градуснике, а в комнате все равно хоть чертей морозь — выстыло.

Дежурные по детдому уже не раз грохали в дверь и кричали: «Подъем!» Но ребята, угревшиеся под одеялами, пытались еще минутку-другую побыть в сладкой сонной расслабленности. Наконец белоголовый Попик, дежурный четвертой комнаты в наступающем дне, храбро вскочил, поддернул трикотажные сиреневые исподники.

— У-ух, блин, и холодина! — передернулся он и, вложив два пальца в рот, пронзительно свистнул и заорал: — Кончай ночевать, шкеты! — Исподники тем временем сползли до колен. Попик изловил их и, напуская на себя гневность, проревел голосом офицера-беляка, недавно увиденного в кино: «Не подчиня-а-ааетесь, канальи!» — и принялся сбрасывать с парнишек одеяла.

Всколыхнулась четвертая комната, гвалт, шум, визг, хохот. От дежурного отбивались как могли, бросали в него подушками, учебниками, валенками. Но, смирясь с участью, вскакивали и, чтобы не быть в обиде, принимались помогать Попику, безжалостно зорили постельные гнезда, в которых еще подремывали и таились ребятишки.

С Толи Мазова сбросили одеяло, простыни, вытащили из-под него матрац и подушку — спит! На досках спит! Под матрацем оказалась толстая книжка «Капкан» Ефима Пермитина и еще одна книжка — «Человек-амфибия», со страшной картинкой на обложке. Когда все уснули, Толя включил свет и читал до позднего часа, если не до рассвета, эти где-то им раздобытые книжки. Случалось, он и по всей ночи не спал, на физзарядке потом запинался, дремал в столовой и во время уроков в школе. Большинство ребят, и особенно девчонок, вообще-то почтительно относились к книгочею.

Но подъем есть подъем! Раз всем вставать, значит, всем вставать!

Они сгребли Толю и посадили на холодный крашеный пол. Он на мгновение проснулся, сказал: «Задрыги!» — и скорчился на полу, подтянув колени к подбородку.

— Во, хмырь-богатырь! — поразился дежурный. — Волоки! Спиной по полу! Запор-р-рю каналью! — опять рявкнул Попик киношным голосом и приосанился даже. — Воды на него! Из графина!

— Велосипед поставить! — просунул голову в дверь житель соседней комнаты Паралитик. — Сразу вздыбает! А чего Воробей спит? Опять ему привилегия?!

И вдруг гвалт разом оборвался, будто отсекли его острым топором.

Попик сдернул одеяло с Гошки Воробьева.

Гошка лежал, затискав в кулаки простыню. Глаза его чуть приоткрыты, рот тоже. Лицо с тонкой и желтой кожей, сморщенное у рта и у глаз, было, как и при жизни, отчужденно. Все было как прежде, только вытянулись ноги, и сделалось особенно заметно, что сиреневое трикотажное белье не по Гошке. В белье этом можно было еще уместить одного мальчишку.

Попик попятился, молча бросил одеяло на старое лицо Гошки и ринулся в дверь. За ним дернули все остальные ребята. Застряв меж косяками, давнули кого-то, заорали и сорвали с крючка вторую створку двери. Толя Мазов тоже успел выскочить в коридор, но ничего со сна не понимал, крутил головою, у него мерзли ноги, он подпрыгивал на крашеном полу, студеном и гладком, как стекло.

Вопль шарахнул по детдому и разорвался во всех комнатах.

Еще ничего не зная, но чувствуя по крику, что произошло страшное, взвизгнули в комнатах девчонки. Гошка остался в четвертой один.

Из-под одеяла, комком брошенного на Гошку, торчали худые ноги, и чуть задравшаяся рубаха оголяла впалый живот.

Гошка уже ко всему был безразличен.

Тетя Уля, детдомовская повариха, привыкшая еще в крестьянстве относиться к смерти со скорбным спокойствием, прищипнула глаза Гошке.

— Отмучился, горюн, — молвила она с протяжным вздохом и тут же стала соображать и прикидывать работу, какую требовалось сделать для покойника. Паника детдомовская не касалась ее дел и мыслей, как что-то малозначительное по сравнению со смертью.

Заведующий детдомом Валериан Иванович Репнин тихо вошел в комнату, постоял возле Гошки, опустив голову, зачем-то надел очки, потом снял их и как бы сам себе молвил:

— Не дотянул ты, Воробьев, до парохода. Не дотянул…

Тетя Уля всхлипнула по бабьей привычке. Валериан Иванович опустил руку на ее плечо:

— Не надо, Ульяна Трофимовна. Не надо, чтобы ребята видели слезы, — и так же тихо и печально добавил: — Будьте здесь. В комнату никого не впускайте. Я пойду звонить. Нужно, чтоб Гошу увезли в городской морг. Здесь ему, к сожалению, нельзя… — Еще постоял, не зная, что сделать и что сказать, будто стеснялся просто уйти, а должен был, как всегда, распоряжаться всем тут, все направлять.

Видя, что у него побледнело межбровье, и бледность пошла по всему лбу, и что он снова лезет в карман и начинает вынимать футляр с очками, тетя Уля пришла ему на помощь:

— Идите с ребятами управляйтесь, а здесь дело бабье, — и кротко вздохнула: — Родить, хоронить да ранетых и обиженных оплакивать — наша женская работа. Господи, прости раба Твово малово, новопреставленного.

Под ручеистый, нервущийся говорок тети Ули, в котором ее женские мысли и мимоходные точные распоряжения смешивались с молитвами, Репнин вышел, тихо притворив дверь.

Ребят в коридоре не было. Все они толпились в столовой, кто в чем.

Валериан Иванович постоял, оглядел всех. Воспитательниц здесь не было — тоже куда-то схоронились.

— В нашем доме несчастье, — глухо начал Валериан Иванович. Никто не шелохнулся. Кучка ребят была тесна и кротка. «Мало детей почему-то? Когда врассыпную бегают, орут — больше кажется». — Нужно всем одеться, привести в порядок постели, прибрать в комнатах. Несчастье — это удел взрослых… Я хочу сказать — дело взрослых, — поправился Валериан Иванович и замолк. Так были нелепы слова, которые он говорил. Но куда деваться? Нужно было что-то делать, что-то предпринимать. — Друзья мои… — как будто сызнова начал Валериан Иванович, впервые в жизни назвав ребят друзьями, и заметил на лицах старших изумление. «Что я говорю? Зачем?»

Чувствуя, что запутался, Валериан Иванович рассердился на себя и сделал ту непоправимость, которую уже никогда не мог простить себе потом:

— Словом, всем завтракать и отправляться в школу. Воробьева отвезут в морг и похоронят. Вам бояться нечего. Думаю, так лучше. Считаю, так лучше.

— Н-нет!

Так и не мог потом вспомнить Валериан Иванович, кто это крикнул. И вдруг прорвало, и все разом закричали, одна девчонка уже закатилась в истерике. К Валериану Ивановичу подпрыгнул Паралитик и замахал костылем:

— Гошку резать не дадим!

— Не дади-и-им!

— Не дади-и-им!

— …а-ад-ы-ы-ы!

Это был тот самый момент, из-за которого слабонервные люди оставляли работу в детдоме. А те, что думали взбунтовавшуюся или, точнее, вмиг одичавшую толпу детдомовцев усмирять криком или кулаками, попадали на нож.

Валериан Иванович оторопело смотрел на ребят и не узнавал их.

Здесь уже не было Сашек, Борек, Мишек, Толек, Зинок. Было осатанелое лицо маленького человека, пережившего когда-то страшное потрясение, сделавшее его сиротой. Это потрясение осело в глубину, но не умерло и никогда не умрет. На самом дне души сироты, как затонувший корабль, всю жизнь лежит оно. И неважно, кто и почему тронет душу эту, отяжеленную вечной ношей.

Только тронь! Только ковырни!..

Среди этих ребят есть парнишка Малышок. На его глазах отец зарубил мать, и с тех пор лицо ребенка искривило припадочной судорогой и поселилась на нем вечная улыбка. Ребята бездумно и жестоко кличут Малышка Косоротиком.

Здесь где-то Зина Кондакова. Это именно с нею на глухом, занесенном снегом станке-деревушке случилось такое, что и взрослому человеку не всякому было бы по силам вынести.

А вот мечется по столовке на костыле Паралитик, человек без имени, без фамилии. Он не знает, когда и где умерли родители. Не помнит. Его избили за украденную краюшку хлеба так, что отнялись у парнишки левая нога и левая рука. Осталось полчеловека. Злобы на пятерых.

А Гоша? Гошка Воробьев!..

Валериан Иванович ожидал, что его ударят или бросят в него чем-нибудь. Думалось ему до этого: Воробьев надоел им, рады будут, если увезти его. Но они ж едины в своем несчастье…

Его никто не ударил. И как только поутихли плач, ругань, крики, Валериан Иванович произнес насколько мог спокойнее: — Будет все, как вы хотите, — и вышел из столовой.

И без того сутулый, он словно бы еще больше огруз и тяжело шаркал подшитыми валенками по крашеным половицам. На повороте коридора, за которым был отросток вроде кончика буквы Г, он поскользнулся и едва не упал. Прошел мимо кухни, двери кладовой и подержался за стену возле уборных для мальчишек и девчонок. Долго стоять здесь было нельзя, он добрел до своей комнаты и почти упал в дверь. Хорошо, что она открывалась внутрь.

Обхватив голову руками, Валериан Иванович минут десять сидел в комнате на койке и все твердил сам себе:

«Надо ж постель заправить. Надо ж в комнате прибрать. Непорядок. Нехорошо. Ребята могут войти…»

Внешне он хотя и огруз и ни в походке, ни в движениях его почти не угадывался военный человек, все же в нем, как металлический осколок войны, всажена была внутренняя вышколенность, способность быстро оценивать обстановку, брать себя в руки — словом, по-военному мобилизоваться и мыслить быстро и сообразно моменту. Поэтому он никогда не позволял входить в свою комнату ребятам, если в ней было не подметено, не заправлена кровать, не убрано на столе. Спрашивал он с ребят тоже строго. За безалаберность и неряшество подвергал их ехидству, которого они выносить не могли. Все могли, а это нет. Как увидит Валериан Иванович оторванную пуговицу, особенно на штанах, да скажет: «Не изображай из себя сапожника! Сапожник куда опрятней тебя и дурь свою на вид не выставляет!» — ну хоть проваливайся сквозь пол, и только.

Валериан Иванович накапал лекарства в стакан, выпил, прислушался к себе и позвал воспитательниц. Пришла одна Маргарита Савельевна. Она спасалась на кухне. Бочком протиснувшись в дверь, она прислонилась к косяку, прижав к груди узлистые, мужицкие руки.

Валериан Иванович хотел спросить, где вторая воспитательница, Екатерина Федоровна, но, поглядев на эти неуклюже сложенные на груди руки, спрашивать ничего не стал.

— Маргарита Савельевна, сегодня ребята в школу не пойдут, — заговорил заведующий, давая время воспитательнице опомниться. — Пусть ребята делают все, что считают нужным делать. Не мешайте им. — Репнин на минуту умолк. По лицу воспитательницы и по тому, что она все еще молитвенно держала на груди руки, нетрудно было догадаться — до нее так-таки ничего и не доходит, но со всем, что говорил заведующий, она согласна уже потому, что он старший и может сделать так, чтобы все это ужасное происшествие скорее кончилось. До детдома Маргарита Савельевна работала заведующей избой-читальней народов Севера и одновременно училась в вечерней школе. Избу-читальню передвинули на станок, поближе к народам Севера, а Маргариту Савельевну, как личность начитанную и оставшуюся не у дел, «бросили» на детдом, где не хватало воспитателей. Попав из почти никем не посещаемой избы-читальни в содомное заведение, к шумному и дерзкому народу, Маргарита Савельевна как перепугалась еще в первый день своей новой работы, так и боится ее до сих пор.

Репнин вздохнул, поморщился и уже больше сам для себя, а не для Маргариты Савельевны, прибавил:

— Есть такие вещи, в которых дети мудрее нас с вами, — и дотронулся двумя пальцами до бледной переносицы, будто поправил очки, хотя очков не было: он пользовался ими только по делу — читал, писал, а так обходился пока без очков. — Все! — Валериан Иванович выпрямился у стола. — Не раскисайте! — Он хотел сказать «держитесь», но побоялся, кабы не напугать женщину, и без того напуганную. Надо было приказать ей остаться на ночь здесь, да пожалел ее. Как-нибудь управится сам, не впервой ему проводить ночи в детдоме, один на один с ребятами.

Без лишних разговоров, без драк и споров ребята навели порядок в комнатах. Когда они хотели, могли сделать все, но хотение делать полезные дела находило на них редко, очень редко. Два человека с «крепкой кишкой» Лешка Деменков и Попик, не любящий и не привыкший чего-либо долго бояться или чему-либо удивляться, — дежурили возле Гошки Воробьева, накрытого простыней. Ребята почему-то решили, что покойнику полагается быть в пустой комнате, вытащили все кровати, тумбочки, стулья. На полу валялись клочья мочала из матрацев, рваные тетрадки, учебники, рогатки. Девчонки принесли зеркало, прибили его к стене, занавесили черным — кто-то еще по дому родному запомнил: при покойниках зеркало полагается завешивать черным. Попутно завесили лыжными штанами тщедушного человека — строго исполненный портрет знаменитого педагога, чтобы посторонний не глазел на Гошку.

В детдоме неслыханный мир: ни шума, ни беготни — траур. Все заняты делом или придумывают себе дело. А делать-то, оказывается, и нечего. Толя Мазов подал мысль собрать полуразбитые балалайки, гитары, мандолины, заново создать струнный оркестр и хоронить Гошку под марш, горячо убеждая себя и ребят, что они постараются к нужному сроку отрепетировать похоронную музыку. С этой идеей он обратился сначала к Маргарите Савельевне, и та быстро согласилась, радуясь тому, что и она чем-то может быть полезной детдому и что с ней вот уже советуются.

— Да, да, — сказала она, пряча руки под полушалок, в который она куталась: — Я и ноты могу принести. Марш Шопена. У меня с прежней работы остались. Я домой сбегаю. Быстро сбегаю, — и она уже поспешила одеваться, тихо радуясь тому, что нашла предлог хоть ненадолго, хоть на какое-то время выбраться из детдома, где умер мальчик, где ходят злые или заплаканные маленькие люди и, как ей кажется, вот-вот кого-нибудь пырнут ножом или зажгут чего-нибудь.

— Да мы в нотах этих ни бум-бум! — почесал затылок Толя и тут же обнадежил воспитательницу: — Мы и без нот сыграем — будь спок!

— Что такое?

— Будь спок-то? Будьте спокойны. Понятно?

— Понятно. Словечки эти ваши сведут меня с ума.

— Н-ну, какой у вас ум хрупкий! — У мальчишки у этого плутовская улыбка в глазах. Во всяком случае так показалось Маргарите Савельевне, и она сказала тем тоном, каким говорила в избе-читальне эвенкам, чтобы они не мусолили пальцы, листая книги, и не выдирали бы из них страниц на потребу:

— Надо говорить нормальным языком. Толя.

— Нормальным неинтересно. — Он сделал ручкой воспитательнице и побежал к Валериану Ивановичу, а она осталась в коридоре одна и, грея под полушалком руки, горько подумала: «Я всегда любила детей и люблю их сейчас. Но почему, почему они не принимают меня всерьез? Впрочем, я всегда любила детей послушных, аккуратных, отличников, а эти…»

Когда Толя доложил о своей идее Валериану Ивановичу, тот чуть за голову не схватился — такую распотеху доставить горожанам. Он по возможности деловито и спокойно начал втолковывать:

— Гоша еще ребенок. Понимаешь, ребенок! Не надо никакой музыки. Да и хоронят всегда с духовым оркестром. — Это был самый убедительный довод, и Толя, подумав, не сразу, но согласился с ним.

— Может, тогда стихи читать или песню спеть? — внес он новое предложение. — Молитвы ж читают над покойниками. А мы неверующие, атеисты.

«Вот еще атеиста Бог дал на мою голову!» — загоревал Валериан Иванович и мягко, деликатно стал разъяснять Толе, что и стихов-то тоже никаких не нужно, лучше сказать несколько добрых слов, и все.

— Не из хрестоматии, понимаешь?

— Н-ну, — неохотно согласился Толя и пошел было, но быстро вернулся. Если что сделать, Валериан Иванович, так все мы…

«Нужно этого голубчика из дома выпроваживать, а то он напридумывает!» Он послал Толю к поварихе тете Уле на квартиру за метром, надеясь еще какое-нибудь занятие подыскать ему потом.

Толя вмиг слетал к тете Уле, занимавшейся после работы швейным ремеслом, принес старый клеенчатый метр, свернутый в кружок.

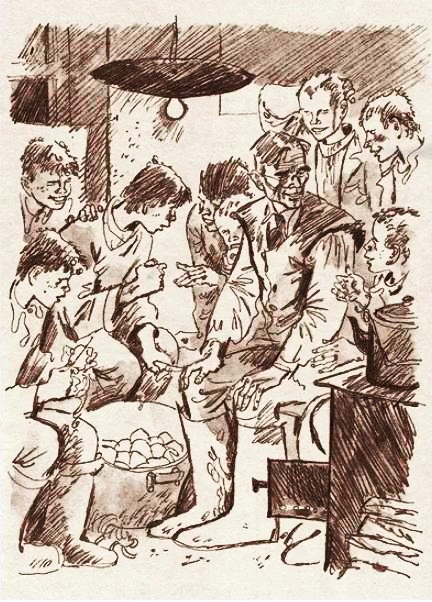

Екатерина Федоровна, бывшая портниха, снимала мерку с Воробьева, тетя Уля помогала ей, а Деменков и Попик, чуть отодвинувшись, напряженно следили за ними. Этим парням дано тайное поручение: следить за тем, чтобы труп Гошки куда-нибудь не увезли.

Все пока шло нормально. Никто и никуда Воробьева не увозил. Гордые наложенной на них ответственностью, парни решили и ночью поста не покидать.

Часть ребят вовлечена в дело, которое им покажется хоть и не таким важным, как у Деменкова и Попика, но занятием все-таки более интересным, чем, например, уроки в школе.

Пять человек отправлены с меркой в лесокомбинатовскую мастерскую заказывать гроб. Десять человек — в лес за пихтовыми лапами. Кружком обступили девчата Екатерину Федоровну, шьющую на руках новые штаны Гошке и новую рубаху из сатина, помогают делом и словом воспитательнице, а больше учатся ремеслу. У Екатерины Федоровны волосы шишом на затылке, а на глазах круглые очки, и она смешно держит иголку, оттопырив мизинец. Так форсистые дамочки едят ложечкой варенье. Вид Екатерины Федоровны домовитый и простой, говор ее, грустно-умиротворяющий, размягчает девочек, они становятся послушными, тихими и старательными рядом с этой женщиной, стесняющейся, когда ее зовут воспитательницей.

— Шить на покойников полагается руками, а не на машинке, потому что в тихое место отправляется человек и сопровождать его надо тихо, достойно, без стука, без речей и пьянок. Я не люблю, когда голосят над покойником и когда оркестр играет. Усопший ничего-ничего не слышит, а тут в тарелки бьют. Для живых бьют, чтоб душа их шибче загоревала. Но люди, если горюют, им и без того горько, а если не горюют, зачем заставлять их горе изображать? — Екатерина Федоровна, перекусив нитку, опять шьет быстро-быстро, смешно оттопырив палец с длинным ногтем, и степенный ее говорок слушают девчонки.

Парнишки иные подбегают послушать, да неинтересна, видать, им бабья болтовня.

Ходят, бродят, болтаются по детдому из комнаты в комнату парнишки.

Ребята эти, свободные от дел, затевали разговоры все на одну и ту же тему: о Гошке Воробьеве. А потому как Гошку в доме не любили и знали о нем очень мало, то быстро перескакивали на воспоминания о том, как умирали папа, мама или дедушка.

Валериан Иванович, воспитатели — все взрослые люди — старались устроить жизнь детдомовских ребят так, чтобы они как можно реже занимались воспоминаниями, не бередили бы и без того больные души. Но сейчас им невозможно помешать. Память ребячья устроена, как замок: только поверни ключ и…

И вот уже то в одном, то в другом углу заведующий замечает сгорбленную фигурку: чаще всего это те, кто недавно прибыл в детдом или у кого здоровьишко неважное. Табунный народ, скопом отбивающийся от городской шпаны, толпою бредущий в школу и беглой рысцой из школы, гурьбой вваливающийся в кинотеатр, в столовую, в баню. Единые в шуме и в радости, в игре и в драке детдомовцы, как только нахлынет горе на них, начинают таиться.

Которые побольше — уходят в город, по опыту зная, какое ненадежное укрытие — угол.

Но это те, кто уже обжился в детдоме. А как быть с теми, что совсем недавно были дома, а потом проводили на кладбище родных, кому они были нужны и кто им еще больше был нужен? Они забываться уже стали. И вдруг умер Гошка. Опять шьют чего-то, ходят тревожные и непривычно скорбные люди опять разбередили больную детскую душу.

Сжимается сердце Валериана Ивановича. Опустить бы руку на стриженую голову, прижать ребенка к себе, но тогда он обязательно разрыдается, и его не вдруг успокоишь. Пройти мимо? Ноги не идут. Остаются слова, только слова, и заведующий говорит:

— Петя, ты уж большой. Подумай о малышах. Они увидят, что тогда…

Валериан Иванович на минуту заходит в свою комнату, плескает в стакан лекарство. Язык обожгло, отравлено все во рту. С трудом удерживая посудину, стучащую о зубы, расплескивая капли на галстук, он пьет, уже не чувствуя горечи, а задохнувшись оттого, что в стакан вылил, помимо нормы, еще одну длинную каплю. На минуту он опускается на кровать, не снимая обуви, лежит, чувствуя под валенками скользкую от краски половицу, слушает, готовый пружинисто вскочить, если в дверь постучат. Сердце набирает ход, а в теле и в руках появляется расслабленность, и липкая сонливость склеивает глаза. Поднять бы ноги с полу, разуться, выпрямиться и забыть обо всем, обо всем…

Но всякий раз, как только он опускался на узкую железную кровать, на мочальный матрац, на тощую казенную подушку, на эти детдомовские постельные принадлежности, его кругом обступали ребята со своими одинаковыми и в то же время такими непохожими судьбами. И во сне они не оставляли его. Они всегда были вокруг него и вместе с ним. И ему казалось порой, что не было у него иной жизни и что он вечно жил в этом доме, с этими неведомыми ему когда-то заботами и делами. Но не приходилось ему еще ни разу заботиться о мертвых детях.

Как нелепо — мертвый ребенок! Мертвый Гошка Воробьев, человек, не успевший даже вырасти!

«Гошка. Как же это будет по-людски-то? Георгий? Да, Георгий. Георгий Победоносец — святой, помнится, такой был, Фу, какие глупости в голову лезут!»

Где-то старательно выводят имя Георгия на фанерке детдомовские художники, навострившиеся писать лозунги к 7 Ноября и к Первому мая. Они, чего доброго, на дощечке напишут: «Гошка Воробьев» — и добавят еще какую-нибудь от сердца идущую чушь. Надо подняться и дать эскиз, нарисовать на бумаге. А то художники так изобразят, так разрисуют…

Пусть только перестанут дрожать руки, пусть немножко приотступит дрема. И тогда он напишет.

Чего же он напишет? Родился, умер никому не известный Георгий. И ребята будут удивляться — какое у Гошки звучное имя! Но не будут удивляться тому, что он так мало жил на свете, этот Георгий, Гошка Воробьев.

Воробьев появился в Краесветском детдоме осенью, с последним пароходом. И не один. Еще с пути следования капитан парохода известил краесветскую милицию телеграммой о том, что на борту его судна пиратничает группа беспризорников, и просил принять меры.

«Группа» вывалилась с парохода в составе шести человек. Первым шел, бодро постукивая костылем, Паралитик. За ним Лешка Деменков, Попик, Сашка Батурин и еще один парнишка. Среди этих изрядно подносивших казенную одежонку и довольно-таки одичавших «вольных людей» хоронился тонкошеий мальчишка, которому первоначально Валериан Иванович дал лет девять-десять.

«Вольные люди» убежали из одного уральского детприемника и почему-то решили податься на Крайний Север. Они, видите ли, там еще не бывали и хотели лично посмотреть на строительство нового города Краесветска, о котором молва катилась по всей стране.

Были у них и еще кое-какие «мотивы». О них, само собой, никому ничего не сообщалось. Главный «мотив» — пробраться на иностранный корабль и рвануть за границу — подивиться, как они там живут, буржуи. Говорят, большие ротозеи, деньги кладут куда попало, даже в наружные карманы, российских людей российские воришки давно уже отучили так делать.

Гошка на содержании. Был он когда-то мастер, да весь вышел. На базаре того самого города, где погибли отец и мать Гошки, поднимавшие из воды взорванный в гражданскую войну мост, и куда так тянуло все время парнишку, сдыбал его один дядька, и не в своем кармане вовсе сдыбал. Он поднял Гошку будто младенца, красуясь своей силой, ахнул, словно колол дрова, и посадил его на булыжник, как на горшок. У Гошки хрустнуло в спине, и показалось ему, что позвоночник уперся ему в затылок, а внутри пусто как-то сделалось, будто ни кишок, ни живота, ни печенок, ни селезенок в Гошке уже не осталось, и пронзило его по пустому нутру знобким сквозняком. Гошка сгоряча убежал за овощные ряды и там свалился меж отбросных ларей на капустные листья.

Ночью «вольные люди» перетащили Гошку с базара на станцию, засунули в вагон под скамейку и, решив, что Гошка к угру «прочухается», поехали смотреть Хакасию. Говорят, идолы какие-то в хакасской степи стоят. Надо идолов посмотреть. Не видели. Гошка в вагоне и на самом деле маленько оклемался, а может, водка его взгорячила, которой в пути разжился Паралитик, срезав флягу с пояса спавшего пассажира.

Словом, добрались они до Хакасии. Но земля эта «вольным людям» не поглянулась. Уныло в степи, однообразно, и люди совсем не остерегаются. У них даже красть как-то неловко. Идолы, правда, попадаются — не соврали люди. Но что они, эти камни со стертыми ушами и носами? «Вольные люди» и позанятней кое-чего видели.

Покинули Хакасию. Ночью по причальным канатам, как циркачи, забрались на старенький пароход «Улуг-хем» и поплыли куда глаза глядят. В дороге от нечего делать заметили, что с Гошкой все-таки неладно: без конца бегает парень в гальюн, синий сделался. Достали закрепительных пилюль, велели Гошке целую горсть проглотить — не помогло. Стали поговаривать о том, чтобы «подкинуть» Гошку в милицию, а там уж знают, кого куда девать.

Гошка не захотел отставать от компании, притворился, будто с животом у него все хорошо обстоит. Раз компания собирается на Север, уж не бросят же его. Ему на Севере быть позарез необходимо — Север пользителен при чахотке, а при других болезнях, наоборот, вреден.

Подействовало.

Собрались парни перезимовать на магистрали, по весне уж двинуть в Заполярье. Но попустились замыслом: раз необходимо для Гошкиного здоровья, поехали они холоду навстречу, тогда как беспризорники испокон веку поступают наоборот: бегут от зимы в теплые края.

Дорогой «вольные люди» нанесли немалый ущерб пассажирам парохода, держали в постоянном напряжении команду. Спали они на палубе, на дровах, возле кочегарки, на запасных трапах. Из коридоров первого и второго класса их прогоняли. Гошку помещали в середину — грели собой, но он все равно мерз. Решили лечить его.

Полностью исчезла судовая аптечка вместе с настенным ящиком. Фельдшер парохода остался не у дел, таскался за Паралитиком, деловито постукивавшим костылем, упрашивал вернуть хотя бы часть лекарств, за что обещал уход и лечение больному. На том и порешили: вернуть аптечку, но чтобы с Гошкиной головы и единый волос не упал, чтобы лечили его по всем правилам науки.

Остаток пути Гошка провел на кушетке медпункта парохода.

В Краесветске Гошка немедленно был определен в больницу. Остальные «вольные люди» из милиции были препровождены в детский дом и повели там жизнь с расчетом до весны, а там уж и в дальние страны двинут — на буржуев смотреть.

Через полтора месяца Гошку выписали из больницы. Главный врач больницы, чего-то стесняясь и не глядя в глаза Валериану Ивановичу, сказал:

— Мальчишка смертельно изувечен. Если он доживет до весны, с первым же пароходом направим его в южный санаторий, там его, может, и спасут. Я же… Его бил мастер… Опущение желудка, мочевого пузыря. Одним словом, как говорят в народе, все внутренности отбиты. — И без перехода добавил, сбиваясь со строгого тона на недовольный: — Берегите мальчишку! — и ушел, сердито ткнув растопыренными перстами в дугу своих очков.

Какое-то время Гошка еще ходил в школу, даже в игры и в драки встревал, а потом школьники начали поводить носами, сторониться его, и учителя спрашивали Гошку с места, к доске не вызывали. Ученики придумали Гошке грязное прозвище.

Бросил Гошка школу.

Сколько-то дней шатался он по улице, околачивался в столовых и кинотеатрах и возвращался домой вместе с ребятами, будто с уроков. После и таиться перестал. Он становился все более замкнутым, злым, то и дело лез в драку, но был уже настолько слабосильным, что даже с девчонками совладать не мог. Меньше силы, больше зла — он бил чем попало: молоток — так молотком, полено — так поленом, нож — так ножом.

Валериан Иванович твердил ребятам, что Гошка болен, просил не связываться с ним, уступать.

Да разве умеют ребята уступать? Гошка не ходил в школу, не тупел над уроками. Ему часто меняли белье, порой отдельно готовили еду. Капризам его потакали воспитательницы, заведующий, тетя Уля — и чтобы они, ребята, еще ему уступали! Нет уж, шиш с маслом этому Гошке! Видали, больной! Придуривается небось, учиться не хочет.

Валериан Иванович пытался снова определить Гошку в больницу. Мальчишка закатил истерику, порвал на себе рубаху, бился головой о стенку. После этого ребятишки окончательно решили; притворяется Гошка, волынит, и от зависти вконец невзлюбили его.

Валериан Иванович часто брал Гошку к себе, читал ему книги, рассказывал что-нибудь, и удивительно кротким, непривычно милым становился Гошка. Иногда он засыпал в комнате заведующего, по-птичьи уткнувшись подбородком в плечо. Валериан Иванович уже подумывал, не поставить ли вторую койку в своей комнате.

И вот весна как будто поспешила выручить Гошку, узнав, что он больной. Сначала она вломилась в окно ярким блеском солнца, срикошетившим от снега. Аж зажмурился Гошка от такого солнца, аж виски у него заломило, а внутри, где жил постоянный и уже привычный холодок, как будто что отмякло, нежным тополиным пушком все там обволокло.

Раз-другой капнуло с крыши — и зачастило, зачастило. Капли густели, как сера, и растягивались в сосульки, тонкие, ребристые, острохвостые. Так хотелось похрумкать Гошке сосульку, да не дотянуться до нее. Палкой бы сшибить, да нельзя сосульку есть — знобко телу. Вытаяла высокая завалина, запарила, обсохла. Гошка выползал на нее и сидел нахохлившись целыми днями, в валенках, в шапке, в простеньком детдомовском пальтишке — слушал, молчал, подремывал.

Солнце с каждым днем поднималось все выше и выше. Вытаяла еще одна сторона завалины, и Гошка стал передвигаться вслед за солнцем. Так в полусне, не размыкая глаз, и полз он по завалинке на ощупь к теплу. К нему никто не смел приблизиться. Стоило подойти и вывести парнишку из сонного состояния, он принимался визгливо кричать:

— Чё вам от меня надо? — и жутко, не по-мальчишески ругался.

Вокруг Гошки возились, почирикивали воробьи. Вид у них был козыристый, какой бывает у всех птах, переживших зиму, да еще к тому же заполярную.

Гошке оставляли на столе еду, и он ел, когда ему вздумается. Гошке выписывали лекарство. Он пил его сердито, как будто принудиловку отбывал. На прием в поликлинику сердобольная Маргарита Савельевна водила его за руку, почти силком.

И вот больной сам выпросил ложку, завернул ее в тряпицу и носил в кармане — сам начал пить лекарства. В четвертой комнате снова запахло больницей. Есть начал Гошка. Бывало, он выпивал компот, отщипывал немного хлеба, и все. А тут принялся суп хлебать, второе ковырял вилкой, уставал от такой работы и однажды шевельнул морщинами на лице, пробуя улыбнуться: «Ешь — потей, работай — мерзни!» Желтое лицо Гошки тронуло загаром, губы его зашелушились, он сделался покладистей характером. В доме поговаривали о том, что Гошка «вытаивает».

В эти ранновешние дни Гошка приходил спать после отбоя, жалея, что мало времени еще бывает на небе солнце. Но это заполярное, ярко слепящее солнце все же помнило о Гошке и расправлялось с глубоко засевшей заполярной зимой хотя и не очень уверенно, однако ж снега растапливало, как масло, и кое-где на буграх одряхли снега, сочили в лога светлою снеговицею. И все же были пока ручейки еще вялы, бесшумны, коротконоги. В логах даже не поголубело, и леса не окутало вдали сиреневым дымком. Студено еще было. Утром горела корка наста из края в край, нестерпимо обжигая глаза. До полудня держался этот наст, а потом отмякал, ронял хрусткие козырьки, и в низинах снова проступали потайки, снова в недолгий путь отправлялись ручейки, неслышные, вялые. Ночь смиряла их, вымораживала до сухоты.

Знали люди: будет еще всякой всячины. Что весна эта вроде девки, не вошедшей в лета, — нет у ней ни серьезности, ни крепкого огня, а так, улыбочки одни, заигрывание, баловство.

И все же заполярный житель есть заполярный житель. Он постоянно скучает по чудесам, он надеется на них, верит в них, ждет.

Нет, он не доходит до больших фантазий, например, насчет того, что жаркий климат переселится сюда, а холодный туда, и где была зима, там станет лето. Заполярный житель — стреляный воробей, и мечты его как кони с закушенными удилами: побегли бы, да…

И все же вдруг именно нынче будет оно, долгожданное чудо — эта ранняя весна не загаснет. Не обманет. Вон она, милая, как старается, пластает белые полога, нащупывает водою землю, подтачивает и режет ручейками глину в ярах и осыпях; шевелит коренья трав и кустов. Уж бугры за сараем маленько оголились, и на них выпрастываются из-под снега хилые березки; тропа, по которой ребята в школу бегают, горбатой сделалась. С крыши капель частит, и Гошке чудится, что это птицы долбят зиму в самое ледяное, нечуткое сердце.

Ночью, вернувшись на свою кровать, Гошка нетерпеливо ждал утро. Во сне ему слышался шум ручьев и речек. Речки гремели под окнами, под полом дома, поставленного на сваи. Гошка плыл на корабле в теплую землю, в какой-то южный санаторий, куда обещал его отправить доктор.

Бушуют, пенятся валы вокруг корабля, и необозримо разливается океан-море. Где-то там, из-за края земли, уже скоро появятся дальние страны, о которых ему читал Валериан Иванович, и на скале, под самым небом, — большой санаторий, похожий на крепость. Белый-белый он, как снег, и у входа в санаторий плавают в озере белые лебеди и кланяются всем. В санатории тихо, и тоже все белое-белое и много солнца. В нем никогда не бывает зимы, в санатории-то, и не шумит, не бегает горластая братва. Там не надо ни шапок, ни пимов, ни пальто. Лежи себе голый возле озера на белом чистом песке, гляди на белых лебедей, пуляй камни в воду, а тебя греет солнце со всех сторон.

Так греет, так греет!..

И в последнем сие Гошке виделся белый санаторий, виделись дальние страны с высокущими елками. На елках сидели красные попугаи и кричали: «Пиастры! Пиастры!», а может: «Здравствуй! Здравствуй!»

Огромное белое солнце сияло над миром.

Вдруг оно покатилось быстро-быстро за гребень лесов, за край земли.

Гошка приподнялся на кровати, пытаясь заглянуть туда, за стену этих высоких елок, увидеть солнце.

Но оно опрокинулось и полетело плашмя, как тарелка, которую однажды Гошка запустил в воспитательницу. Мальчишка замер, ожидая страшного звона.

Но солнце разбилось беззвучно, оно даже не разбилось, оно лопнуло, ослепительно сверкнув огненными брызгами.

Гошка упал на мятую подушку, затискал в горсти простыню…

— …Да-а! Не верили вот, шкеты. А он вот помер. Болел потому что, рассуждал караульщик Попик, сидя подле накрытого простыней совсем смирного Гошки Воробьева. — Если бы весна наступила бы после Нового года, он не помер бы. — И, не дождавшись никакого отзвука от Деменкова, задумчиво продолжал: — Зря мы его с магистрали увезли. Там солнце раньше выходит. А на солнце все оживает: и трава, и лес, и человеки тоже… Да-а, я вон деранул из хазы одной, совсем доходил на вокзалишках. Дуба дал бы, да попал в один поезд. Он повез меня, повез и в Крым привез. А там солнца-а! Народу-у! С ходу два скачка сделал. Нашамался — во! Спал после этого сутки, может, боле. На земле прямо, под кустом. Разморило. Купаться надо. А в чем? Трусов-то нету. Баба одна, курортница, сушить на забор трусы повесила. Я снял их. Розовые были, с кружевами зачем-то. Накупался. Загнал трусы и опять нашамался. Лафа! — Попик прервался вдруг, поглядел на тускло белеющую в углу на Гошкиной кровати простыню и непривычным для него жалостливым тоном закончил: — Без солнца у нас никуда…

Хотя и заказывали гроб пятеро, он все равно оказался велик. Гошка весь утонул в нем. Лишь остренький нос торчал одиноко из бумажных цветов и пихтовых лапок. Долго решали, как положить Гошке руки: на груди крестом или по-другому. Вмешалась тетя Уля, сложила Гошке руки на груди. Еще дольше решали, надевать или не надевать на Гошку пионерский галстук, поскольку в пионерах он не состоял. Все же галстук надели: пусть хоть на тот свет явится пионером Гошка Воробьев.

В новой рубахе цвета луковой шелухи, в черных сатиновых шароварах, в синих спортивных тапочках и при галстуке Гошка был совершенно всем чужой и на себя непохожий. Это больше всего и нагоняло на ребят трепета и благоговения.

Ребята вынесли Гошку из дому на руках, мешая друг другу. Затем, как принято у взрослых, взяли домовину на полотенца. Распределились, правда, не по двое, а по четыре человека на полотенце! Казенные, застиранные, с ляписными штампами на углах полотенца. И хотя от детдома до кладбища было недалеко, решили дать крюку, торжественно пройти по центральной улице, а потом уж свернуть на кладбищенскую дорогу.

Серьезные девочки шли впереди и бросали пихтовые лапки. Мальчишки несли неумело свитый венок, из которого то и дело выпадали бумажные цветы. Ребята постарше несли следом на головах крышку, еще дальше — неуклюжий гроб. Было все как надо, как полагается по древнему похоронному ритуалу.

И все-таки ошарашенно замерло движение на центральной улице Краесветска, хотя жители его видывали виды. Люди стояли обочь вытаявшей мостовой, по колено в мокром снегу. Пожилые женщины крестились. Один школьник с сумкой отдал пионерский салют и смутился. Шустроглазая старуха, выйдя из универмага, приблизилсь к домовине, заглянула в нее, побросала крестики щепотью на покойника. На нее угрюмо покосились ребята, несшие гроб, и она, ткнув себя троеперстием в грудь, засеменила в сторону. Из бараков все высыпал и высыпал народ. Появилась шпана из шайки Слепца заклятого врага детдомовцев. Прошли «слепцы» следом с квартал, заедаться не решились, один по одному отстали.

Валериан Иванович хотел одного: как можно скорее миновать главную улицу, но торопить ребят не смел. У горсовета к похоронной процессии присоединилась инспектор гороно, бывшая заведующая детдомом Ненила Романовна Хлобыст.

— Й-я-ж-же предлагала Воробьева отправить в морг! — задышливо шептала она Репнину. — Эт-то ж-же ужас! Спектакль какой-то! Пантомима!..

Валериан Иванович приотстал, вытряхнул из калош снег и сказал, глядя по-петушиному на инспекторшу:

— Прошу вас на кладбище не ходить. Ребята все сделают сами. М-да, сами. — И, по-чудному решительно выкидывая ноги, догнал процессию, прилаживаясь к ребячьему шагу, и приладился уж было, пошел размеренно, однако скоро сбился с ноги.

Воспитательниц он не взял на кладбище под предлогом, что надо кому-то и делами заниматься, приводить в порядок дом, а тут эта дамочка вылезла, как всегда, не ко времени.

Ненила Романовна сердито смотрела вслед Репнину, непроизвольно ссутулившемуся, старающемуся быть незаметней и все же гористо возвышавшемуся над малолетней процессией. Ненила Романовна собралась было настичь Валериана Ивановича, сказать ему что-то руководящее, категоричное, но тут поравнялся с нею отставший от процессии этот ужасный, с костылем, огрел ее взглядом и поковылял дальше. У Ненилы Романовны пропала охота идти с ребятами, она поспешила с глаз долой, чувствуя себя в чем-то виноватой, а в чем, понять она не умела. С нею это происходило часто.

За городом нести Гошку оказалось тяжелее. Тропинка узкая. По обочинам пропитанный водою снег. Шагать же с гробом было надо по обочинам. Парнишки по колено увязали в снегу, спотыкались. Из домовины выпадали цветы, веточки, галстук съехал набок, а руки Гошки как были сложены на груди крестом, так упрямо и держались. Девочки подбирали цветки, бережно отряхивали, пальцы их были в чернилах и в краске. Шли без разговоров, без ругани, без шума.

Наконец добрались до кладбища. Это заполярное кладбище чем-то напоминало хриплый человеческий вскрик. В болотах, меж озерин на хлябающих марях, среди березняка, на котором и белой-то коры почти нет, а одни черные заплаты по стволам, среди елочек, у которых и лап-то живых одна-две, расселены могилы. Ползучими кустами карликовых березок, будто колючей проволокой, затянуто кладбище. Там и сям видны разномастные кресты и деревянные пирамидки с деревянными звездами — навострились их выпиливать мастеровые люди на лесозаводе. И кресты, и пирамидки стоят, отшатнувшись назад, как от зуботычин, или сунувшись надписью к земле, которую и землей-то назвать трудно. Много крестов, досок, перекладинок валяется на снегу и торчит из-под снега, а бугорки могил просели, обнажая желтую, как мыло, мерзлоту. В просевших могилах вода и почерневший от нее багульник да спутанные нити тощих корней. В налитых снеговицею могилах болтаются облака и среди них, как яичный желток, солнце. А из кустов, из глубокого снега подгулявшей, раздерганной толпой выбредают и выбредают кресты с раскинутыми перекладинами. Перекладины будто руки, готовые к объятиям. Мерзлота «отдает» летом, не держит кресты, и они валятся, сползают с бугров в низины, а там, в рыхлом болоте, в ряске и трясине, затягивает их илом, болотной дурью, и вместе с ними навсегда исчезает память о человеке.

Петляют ребята по буграм, по просторному, кажется, бесконечному кладбищу без ограды и церкви, без сторожей и страшных сказок.

Вот и Гошкина могила. На самом высоком бугорке — хоть немножко ближе к солнцу. Ребята сами долбили ее и хотели угодить Гошке.

Облегченно поставили ребятишки гроб на мокрую комковатую глину в прожилках инея, в тусклых проблесках мерзлоты. Попик скатился в яму. Там уже скопилась болотная вода. Попик принялся вычерпывать ее шапкой. За Попиком спрыгнул Толя Мазов, потом Сашка Батурин. Пошли шапки конвейером. Веселее в работе стало. Кто-то засмеялся, но тут же испуганно смолк.

Отчерпали воду. Что теперь делать?

Валериан Иванович, не поднимая головы, сказал:

— Прощайтесь, ребята, с другом.

Как это — прощайтесь? — наморщены лбы, насуплены брови. Если до этой последней минуты похороны воспринимались многими, особенно малыми ребятами, как игра или представление, то вот сейчас наступило что-то другое, главное.

Все топчутся. Никто не знает, что и как делать. Попик бойко растолкал ребят, кинул мокрую шапку на голову, наклонился к Гошке, поцеловал его в полуоткрытый глаз:

— Прощай, наш боевой друг и соратник! Мы не забудем тебя! — бодро сказал он и секунду помедлил. — Мир праху твоему…

Поковылял к гробу Паралитик. Костыль застревал в глине, а он никак не мог его выдернуть. Паралитик отбросил костыль, попрыгал на одной ноге к гробу, упал на бок и боднул Гошку подбородком. Он долго не мог подняться с земли без костыля. Ребята помогали ему, и от этого Паралитик разозлился, оттолкнул их.

Близко к гробу стоял Малышок и прикрывал рукавом вечно улыбающийся рот. К Малышку прижалась Зина Кондакова, высокая, красивая девочка, и слизывала, слизывала с губ слезы. Толя Мазов хмурился, сжимал кулаки держался из последних сил, сглатывал воздух, а воздух, видно, твердел в горле. А может, полипы мешали ему дышать носом. Трудно держаться Толе чувствительный парнишка. Любопытно глядит из-за спин Маруська Черепанова и все запоминает. Женя Шорников переминается, пританцовывает, ему необходимо отбежать в кусты, но он не решается в такой момент делать такое дело. Новенький мальчишка из первого класса еще не понимает горя, но все равно стоит по команде «смирно». Одна девочка, тоже первоклассница, взяла палец в рот и забылась. И над всеми ребятами глыбится, как всегда, угрюмый Деменков. Он молча, деловито подталкивает ребят прощаться с Гошкой. Все у него идет чередом: нет толкучки, нет реву, нет разговоров. Полная дисциплина.

Но смотреть на все это уже невозможно. Валериан Иванович отошел в сторону, сел на упавший нетесаный крест, закрыл глаза рукой.

Его закачало, плавно понесло в полузабытьи. Сидел он в мокром снегу, на старом кресте, плотно закрыв глаза, и, даже когда его тряхнули за рукав, очнулся не сразу.

— Валериан Иванович, пора вам… — неуверенно позвал Толя Мазов.

— Что пора? Ах, да, да…

Калоши снялись в размешанной глине, ботинки вязли, под ними чавкало, чмокало. Валериан Иванович с трудом добрался до выжидательно растворенной могилы, встал коленями в жидкую грязь возле гроба, поправил галстук на мертвом мальчике, загладил ему набок чуть отросшие светло-русые волосы и поцеловал в наморщенный лоб долгим, родительским поцелуем. Не поднимаясь с колен, все глубже уходя ими в жидкую холодную грязь, Валериан Иванович сдавленным голосом заговорил, глядя поверх кустов захлестнутыми глазами:

— Ребята, когда вы станете взрослыми и у вас будут дети — любите их! Любите! Любимые дети не бывают сиротами. Не надо сирот!.. Не.. — Чувствуя, что вот-вот разрыдается и что делать этого ни в коем случае нельзя, Валериан Иванович резко поднялся из размешанной грязи и хрипло приказал: Крышку!

Ждавшие от Валериана Ивановича большой, продуманной речи, ребята разочарованно накрыли гроб крышкой. Тут оказалось то самое, что всегда оказывается у людей, не привыкших заниматься похоронными делами, — забыли молоток.

Стали искать камень. Но где же его найдешь в снегу, в болотах?

Деменков отломил перекладину от лиственничного креста, на котором недавно сидел Валериан Иванович. Гвозди гнулись, не шли в доски. Но покончили и с этим. Следующее, что всегда забывается, — это веревка. И ее, конечно, тоже забыли. Деменков, Попик, Толя Мазов охотно соскочили в яму, чтобы принять домовину и поставить на дно могилы. Но домовина была широкая, а могила узкая. Притиснуло домовиной ребят к ребристой от ломов и кирок стене могилы, и они держали Гошку на груди.

И ни они, ни те ребята, что были наверху, и даже Валериан Иванович, не знали, что теперь делать…

На лесозаводе вдруг запел гудок, сипло, протяжно, и поплыл он над городом Краесветском, достиг окраин, прошел над болотистым местом кладбища, где кучкою толпились ребятишки и Валериан Иванович. И когда гудок запал во мшистом редколесье, далеко за городом, ребята еще постояли над могилой большую минуту молча, а потом забросали Гошку землею и, закончив горькое дело, побрели домой.

В душе у каждого из них звучал и звучал прощальный гудок.

Глава 2

В доме нехорошее затишье.

Не стучали обломанные кии на бильярде, где взамен утерянных настоящих шаров катались шарикоподшипники, унесенные с автобазы; не ходили по коридору зеваки вслед за Борькой Клин-головой, который подпинывал шикарную «жошку» из оленьей шкурки и, даже обедая, орудовал ногой и не проливал суп и компот. Вечных стычек и потасовок тоже не было. Книги из библиотеки ребята вовсе перестали брать. Не заправляли койки, валялись на них, ожидая от воспитательниц замечаний, чтобы поогрызаться. Те, кто любил поволынить, пользовались моментом, не ходили в школу. Звонил заведующий школой, беспокоился, ругался. Валериан Иванович попросил его прийти в детдом, а тот чего-то не шел. Маргарита Савельевна ушла — заболела-таки от потрясения, сидит дома. Тетя Уля присмирела, курила одну папиросу за другой и чего-то ждала. Екатерина Федоровна поговаривала о расчете, а кастелянша и завхоз повесили по второму замку на кладовую с продуктами и на шкаф с бельем.

Одиноко в этом густолюдном доме заведующему. Одиноко и тревожно. Ни смеха, ни возни вокруг, выжидательная, напряженная тишина.

Что из нее возникнет? Что получится?

«Хоть бы озорничали», — тоскливо думал Валериан Иванович, почти не спавший после похорон вот уже три ночи.

Девочки взяли патефон, заводили одну и ту же пластинку: «Не одна во поле дороженька», — и потихоньку плакали. Мальчики слонялись из комнаты в комнату, из угла в угол.

В обед Попик бросил в парнишку по прозвищу Глобус хлебом. Бросил целый ломоть доброго пшеничного хлеба. Валериан Иванович молча поднял хлеб, обдул его и громко, отчетливо сказал, чтобы слышали все:

— У Саши Рагулина родители умерли от голода. У Гали Косовой — тоже. Умерли оттого, что еще семь лет назад в стране засуха была. Голодали люди. — Он повернулся и ушел из столовой.

Паралитик хряпнул Попика костылем, а заодно и Глобуса. Он-то хорошо помнил тот страшный голод. Именно тогда, в тридцать третьем году, его истоптали на Камской пристани высушенные голодом мужики, у одного из которых он разрезал котомку и выковырнул из нее краюху, сляпанную из отрубей и мякины. Попик в том году совсем клопом был еще, но помнить должен все, потому что в том году его «забыла» на железнодорожном полустанке родная мать, а сама, шатаясь от голода, убрела куда-то. Попик доходил до того, что грыз поднятые с дороги мерзлые конские шавяки. Забыл?!

Паралитик еще раз треснул Попика костылем, чтоб не забывал, чего не следует. Попик схватился было за вилку, но на него заорали со всех сторон, и Паралитика дежурные силком водворили за стол. На этом происшествие как будто закончилось.

Но что-то должно было произойти в доме, какая-то разрядка должна быть.

«Какая?»

Валериан Иванович ломал голову, ждал поножовщины, слез, драк, даже побега, но где же ему одному было уследить за фантазией такой оравы! Фантазия эта и настроение ребят способны изменяться каждую минуту, в зависимости от чего угодно, даже от погоды.

Наступил четверг.

Этот день ребята очень любили, потому что четверг был банный день. Еще с утра двое или трое ребят укатывали в город в прачечную и привозили на нарте чистое белье, застиранное, плохо отглаженное, почти серое, но все же из прачечной.

Приходили ученики из школы с предчувствием банных событий и зашвыривали учебники подальше. На каждой кровати лежало по две простыни, наволочка, полотенце. От белья пахло хозяйственным мылом и ледяной прорубью. По коридору из комнаты в комнату сновали ребятишки, донимая кастеляншу и завхоза просьбами полотенце заменить или наволочку. Сошедшая с круга потная кастелянша сопротивлялась, не меняла. «Много, — кричала, — тут вашего брата, всем не наменяешься!» Ребята из-за этого сердились, демонстративно не заправляли койки. Девочки, те подлизывались к кастелянше, набивались подсоблять ей, чтобы потом отобрать себе простыни да наволочки поновей и почище.

Ладно. Пусть. Неважно, что бумажно. Главное, шум есть, гам, работа веселая. Заправляй, братва, постели, живи дальше! Ночуй!

Уроки в этот день никто не делает: побоку грамоту! Баня! Суматоха! По комнатам пыль и перья столбом. Гвалт, возня, всякие интересные проделки: кто полотенце у кого стянет, кто на голову его намотает, как чалму, и хана какого-нибудь или просто придурка изображает, схватки случаются мимолетные из-за того, что у соседа койка заправлена чинно-важно, и не хотел бы, да сядешь на нее. Ну и получишь разок, а то и два.

Бельишко — штаны и рубахи — ребята надевали на себя еще дома и в баню отправлялись налегке, без узелков, потому что в те годы еще жива была непримиримая вражда между «приютскими» ребятами и теми, кто звал их детдомовской шпаной, то есть ребятами городскими, имеющими свой дом и родителей.

В краесветской бане окна женского отделения были закрашены, а на мужское краски не хватило или считалось, что мужикам стыдиться некого и незачем; городские окружали баню, заглядывали в темное нутро моечной, дразнились, показывали дрыны, поджиги, ножики. Голые детдомовцы могли показать в ответ только кулаки да похлопать себя по тому месту, что ниже живота. Они знаками просили городских парнишек повременить, не разбегаться.

У бани начиналась свалка. Благодушные от бани и всеобщего дружелюбия, наступающего в четверг, детдомовцы постепенно накалялись и не раз обращали в бегство городских.

Выпачканные в болотной жиже, со свежими царапинами, ушибами и синяками, с оторванными пуговицами, а то и в распластанной рубахе возвращалсь парни в детдом, довольные собой, рассказывая друг дружке: «Ка-ак он меня!.. Кэ-эк я его!..»

Дома умывались, пришивали пуговицы, клянчили у кастелянши рубаху взамен порванной в бою, и на несколько дней в детдоме хватало воспоминаний и полнейшего всеобщего согласия.

Так было. Но в этот четверг так быть не могло. Валериан Иванович заметил негласное единение детдомовских сил. «Группа» Паралитика, всегда державшаяся на отшибе от других ребят, сейчас оказалась ядром детдомовского народа. Ребята шушукались, что-то прятали в карманы. Из железных кроватей вынуто много прутьев. Эти прутья — грозное оружие детдомовцев. Парни загибали концы прута, спускали его в штанину, цепляя крючком за пояс, всегда под рукой железяка. При злости и ловкости ею можно голову размозжить.

Валериан Иванович редко ходил с ребятами в баню, обычно отправлял он туда воспитательниц и кастеляншу. Самому надо было успеть сдать грязное белье, отчитаться, звонить, организовывать дезинфекцию. Словом, вести так называемые хозяйственные дела. Но в этот раз он пошел с ребятами в баню и, мало того, позвонил в милицию, чего не делал прежде.

— Сегодня возле бани может быть резня. Прошу вас наведаться туда во второй половине дня.

Резни не получилось. И даже малой драки не было.

Милиция или разогнала городских, или те не собрались, но мылись ребята на этот раз спокойно, им даже чего-то недоставало. То и дело парнишки подбегали к окну и сообщали Паралитику, который всегда садился мыться в парной в самый темный угол, чтобы не видно было его сухую и вялую, как тюлений ласт, ногу: «Нету!»

«Сперло маминых деток!» — лешачьи сверкая глазами из густого горячего пара, ровно из преисподней, злорадствовал Паралитик.

На какое-то время Паралитик и несколько ребят опередили Валериана Ивановича, чтобы покурить после баньки. Курили за кассой, сколоченной внахлест из струганых досок. Из кассы этой, похожей на корабельный гальюн, только что вышла озабоченная кассирша, повесила замок-самозакрывалку и куда-то поспешила, простучав каблуками по банному широкому крыльцу. Попик повел щенячьим носом, сморщил его плотоядно и, понарошку чихнув, поздравил сам себя великосветским манером:

— Салфет вашей милости, Юрий Михалыч! — и тем же тоном прочастил: Чую, грошами пахнет! — и еще продолговатее принюхался: — Аж воняет грошами, блин буду! Прокисают, должно, портются!..

Паралитик закрючил взглядом кругленький замок-самозакрывалку, и его глаза, с трещинками зрачков, расширились, как у кошки в темноте, перестали моргать.

— Косим! — Костыль застучал, как у полководца. — Батурка — в шухер, на крыльцо. Клин — в одевалку, зырь за Варьяном. Попик — гвоздь! — Паралитик человек дела. Юмора он не признавал и не любил. Команды его были резки, обрывисты, работа точная.

Через каких-нибудь пять минут как будто нисколько не поврежденный замок-самозакрывалка висел на своем месте, только восемьсот рублей — банная выручка за несколько дней — из ящика стола исчезла. Мелочь — пятьдесят три копейки — оставили в выдвижной столешнице, на развод.

Покатились денежки в детдом на проворных ногах беспечно посвистывающего Попика. Они были подняты на чердак, завернуты в тряпку. Попик обвязал сверток бечевкой и спустил его в трубу старой, давно не топившейся голландки. Вынутый из трубы кирпич Попик вставил на место и присыпал пылью, следы замел рукавицей. Посидел на чердаке Попик до тех пор, пока не раздались голоса прибывших из бани ребятишек, отряхнулся, осмотрелся и неторопливо спустился в раздевалку, а оттуда вместе со всеми явился в комнату.

Рассолоделый после бани, Попик свалился на кровать, включил радио. Передавали музыку, протяжную, печальную. Попик заслушался. «Хорошая же штука — музыка! — рассуждал он. — Вот слушаешь ее, слушаешь и даже зареветь можешь либо спать захочешь. А по весне из детдома рвануть можешь… Да-а, научиться бы на баяне играть или хоть бы на балалайке…»

О деньгах Попик уже не думал. Деньги были на месте, в заначке — чего о них думать? Их надо проесть, прокурить, Деменкову долю отдать, вот и вся недолга.

В детдоме обыск. Начальник милиции с одним сотрудником идут по комнатам, ворошат матрацы, подушки, тумбочки. В четвертой комнате мирно спит Попик, подложив под пухлую щеку ладошку. Здесь же, в четвертой, постоянное местожительство Деменкова, Мишки Бельмастого, Толи Мазова, Жени Шорникова, Малышка. Разбивку по комнатам делал сам Валериан Иванович и умышленно разделил «вольных людей».

В третьей комнате, где жили Паралитик, Сашка Батурин, Глобус и ребята помельче, обыск уже прошел. Паралитик волочится за властью, поигрывая костылем.

Начальник милиции косится на Паралитика, но ничего ему не говорит.

Они старые знакомые. В начале зимы Паралитика замели в милицию за драку с городской шпаной и решили не выпускать, покудова возможно. Ночью на чердаке милиции вспыхнул пожар — это Малышок, подосланный Деменковым, вылил из лампы керосин на чердаке и зажег милицию. Хорошо, что пожарка рядом. Потушили маленькое здание милиции. Дыра на крыше осталась, напоминая о том, что не так просто иметь дело с детдомовскими архаровцами. Дежурный по отделению вышвырнул Паралитика из помещения, бросил вслед ему костыль. Паралитик поднял костыль, надел шапку на голову, высморкался на крыльцо грозного заведения и поковылял домой.

С тех пор забирать в милицию с ночевкой детдомовских не решались. Начальник маломощной милиции, собрав в кулак все свои чувства, ждал первого парохода и грозился упечь в исправительную колонию половину детдомовской шантрапы, и в первую очередь Паралитика — главаря и заводилу всей этой хлопотной публики.

Ошибался начальник. Паралитик — заводила, но не главарь. Паралитика в детдоме боятся и ненавидят. Но есть человек, перед которым все трепещут, даже сам Паралитик. Это Деменков. Вон он сидит на кровати, угрюмый, замкнутый. «Леша» — выколото по темным ветвистым жилам его тяжелой руки. Взгляд его тоже глыбисто тяжел. Глаза — сплошные зрачки, на лоб клином спускается ежик волос, и отгого лоб кажется узким, как у пещерного человека. Черный клин волос почти заходит в сросшееся мужицкое межбровье.

Никогда и никого в детдоме не тронул Деменков даже пальцем единым, никого не обругал, ни на кого голоса не повысил. Но даже взгляда Деменкова пугаются ребята. корчатся под ним. Биография его еще невелика, но содержательна, Мать и отец Деменкова воры крупные, рецидивисты. Судили их и сажали за грабеж, за взломы и квартирные кражи. Совершенствуясь, они дошли и до «мокрых дел», и за убийство инкассатора отца Деменкова расстреляли, а мать затерялась где-то в лагерях. Деменков тоже успел побывать в «исправиловке». За это особый почет ему среди детдомовских ребят и боязнь перед ним особая.

Он убавил себе года и прилип к детдому до весны.

Весной он уйдет, сделает в городе кражу или грабеж и уйдет. На иностранный корабль, как выяснилось, попасть не так просто. Да и «компания» что-то подразвалилась, о загранице не говорит, из детдома этого бежать как будто не собирается. Попик да Паралитик только и остались верными, но они все-таки, куда ни кинь, шкеты. А его уже ко взрослым тянет, к настоящим делягам, не к рыночным блудням. Он достойный сын своих родителей! Весной навсегда кинет он эту мелкоту, отчалит в захватывающую и опасную воровскую жизнь.

А пока Деменков тих и непроницаем. Ему услужливо сообщили об операции в бане, но он никакого внимания не обращает ни на воров, ни на милицию. Он по натуре «медвежатник», а это все мелочи. Кроме того, с Деменкова можно шкуру содрать, и он ничего не скажет, хотя бы потому, что доля его — сармак — ему твердо обещана.

Паралитик, осклабившись, стоит за спиной начальника милиции. Все встали. Сидит лишь Деменков и спит Попик. Но стоило появиться в комнате чужим, как чуткий воровской сон отлетел, и Попик, вздрогнув, открыл белые, как ребята говорят, «простоквашные» глаза. Он в момент уяснил обстановку и, сладко зевнув, поприветствовал начальника милиции:

— Здорово живем!

Тот не удостоил его ответом. Попик вознамерился повести разговор дальше, но осунувшийся Валериан Иванович безнадежным голосом произнес то, что уже говорил до этого в трех комнатах:

— Ребята, из кассы бани пропали деньги. Кроме нас, там после обеда никого не было. Кто взял деньги?

Валериан Иванович переводит взгляд с лица на лицо. Не задерживаясь, проходит Деменкова, скользом — усмехающегося и почесывающегося Попика, ненадолго останавливается взглядом на напряженном и оттого совершенно жалком лице Малышка, пытающегося не улыбаться, и в упор, как штыком, колет взглядом Толю Мазова. Чувствительный, нервный мальчишка опускает глаза и тут же поднимает их. Все. Он уже переборол замешательство, теперь его так просто не заставить вздрогнуть.

Валериан Иванович, не спуская Толю с прицела, с расстановкой спросил:

— Анатолий, ты не знаешь, кто взял деньги?

В комнате струной натянулась тишина. Слышно, как работает на протоке лесотаска, скрежеща крючьями, и стук ножа тети Ули на кухне, слышно, как хрустит костыль под напряженно подавшимся вперед Паралитиком, даже скрип ремней и кобуры на начальнике милиции слышен. И вдруг в эту тишину ворвался веселый и наглый голос Попика:

— Сообразил кто-то! А я рядом с грошами был и не дотумкал! Поел бы уж конфеток, покурил бы папиросочек! Фартит же, блин, людям!..

Все! Главное сделано. Напряжение сбито.

— Помолчи, Попов, — резко обрывает мальчишку Валериан Иванович и уже без всякой надежды еще раз строго спрашивает у Толи: — Так, значит, ты не знаешь, кто взял деньги?

— Не знаю.

— М-да. Корсары! Хранители тайны! — грустно съязвил Валериан Иванович и громче объявил: — Сейчас здесь будет произведен обыск! — В голосе его проскользнул металл, и сам он подчеркнуто выпрямился, точнее, попытался выпрямиться, потому что сегодня сутулость его как-то особенно грузно давила. — Разумеется, с вашего позволения, — опять язвительно заговорил он.

— Пожалуйста! Хоть сто пудов! — откликнулся Попик, с готовностью расшивая матрац, развязывая наволочку на подушке.

Видно по всему, возня эта забавная очень по душе Попику. Малышок улыбается. Мишка Бельмастый истуканом торчит среди комнаты, а Толя приклеился спиной к подоконнику.

— Я за тебя буду распарывать наволочку? — взъерошился Валериан Иванович, и Толя подскочил к своей кровати, зашебаршил соломенной подушкой.

Деменков молча выворотил карманы, ушел в коридор курить. Он курит открыто и никому не дает «сорок», да никто и не решается у него попросить.

Заведующий еще надеялся, что кого-нибудь прорвет и ребята сознаются или выдадуг чем-нибудь себя, но вместо этого начался спектакль. Зачинателем его был Борька Клин-голова — чемпион по «жошке». Сын шалавых родителей, пьянчужек-артистов, по суду лишенных родительских прав, он и сам артист немалый.

— Все на нас! Вали! Вали! — с гневом и обидой завел Борька Клин-голова. — Мы люди брошенные! Мы люди безродные! Жаловаться нам некому… В школе на нас жмут. В кинуху не появляйся… Нигде нам ходу нет! Воры! Шпана! Такое наше званье!

— А какое б ты званье еще хотел? — рыкнул на него сдерживающийся из всех сил начальник милиции.

Как раз это и нужно было. Борька Клин-голова оскорбленно обратился к «публике», закупорившей вход в комнату:

— Видали, какое обращенье?! За людёв не считают! Матрацы шерудят! В штанах у меня еще не смотрели, во! — Борька Клин-голова мгновенно скинул штаны.

Девчонки брызнули от двери, а Борька Клин-голова, поворачиваясь то задом, то передом к очумевшему начальнику милиции, истерически кричал:

— Н-на! Ищи! Н-на, щупай!..

— Конечно, за людей не считают! — поддержал Паралитик давнего своего дружка, Борьку Клин-голову.

— Где чё ни стырят, всё на нас! — пробубнил друг Паралитика Сашка Батурин.

— Не имеет права без прокурорской бумажки обыск делать!

— Права не для нас писаны!

— Я-а-а-ави-или-ся-а-а!..

— Достоинство наше попирают, кана-альи! — бил себя в грудь кулаком Попик.

— В школу не пойдем, раз так!

— Лягавку спалим!

— Голодовку объявим, как большевики в кине! — неистовствовал Попик.

— Может, она сама, эта баба, денежки тиснула под нашу марку?

— Факт, сама!

Борька Клин-голова уже с отчаянием колотился лбом о спинку кровати:

— Утоплю-у-усь от такой жизни!

Валериан Иванович поднял штаны Борьки Клин-головы, хлестнул его по голым ягодицам и швырнул в лицо:

— Надень, паясник!

Валериана Ивановича трясло. Борька Клин-голова сразу перестал рыдать и принялся пугливо натягивать штаны, позвякивая ремешком.

Не стал ждать конца обыска заведующий, стремительно пошел из четвертой. У него прыгала лохматая бровь. В дверях перед ним расступились любопытные. Опасливо прячась друг за дружку, провожали его взглядом. Следом, не закончив обыск, отправились начальник милиции и милиционер.

— Брысь! — цыкнул он для порядка на ребят и девчонок, толпящихся в двери.

— Ладно, ладно, не пыли!.. — раздалось вслед милиционеру.

— Шароваристый больно!

— Фу ты, ну ты, ножки гнуты и дугою галихве! — прошелся, подбоченясь, перед публикой Попик, делая при этом ноги колесом.

— Денежки у своей жены поищи, в райёне пупа!

— Га-а-а!

Милиционер обезоруженно озирался и, не зная, какие принять меры, только погрозил пальцем и поспешно скрылся.

Борька Клин-голова свистнул, достал из кармана «жошку», обдул ее, разгладил и как ни в чем не бывало продолжал любимое занятие, прерванное милицией. Следом за Борькой Клин-головой шли двое счетчиков и восхищенно подводили итог. «Пятьсот пять, пятьсот шесть…» — это после бани начатый счет, а второй счетчик вел свой счет, начатый Борькой Клин-головой еще до бани: «Мильён сто двадцать! Мильён сто двадцать один…» В конце коридора этот счетчик плаксиво заныл:

— Кли-ин, я дальше не зна-аю-у-у…

— Оч плохо! Зер шлехт! — сказал Борька Клин-голова, не прекращая спорт. — Учи арифметику, рыло, а то получишь от меня лично шестнадцать щелчков.

Счетчик остался доволен таким сгоряча произнесенным приговором и поспешил к бильярду, где уже стучали шарикоподшипники об избитые борта. Шарики по два, а то и по три разом вкатывались в одну лузу.

Валериан Иванович пригласил начальника милиции в свою комнату. Эгу комнату, размещавшуюся против уборной для мальчиков, тетя Уля почтительно называла канцелярией.

— Я почти уверен, что деньги находятся у наших. Нужно время, — сказал Репнин начальнику милиции.

— Почти — это почти. Для нас это все равно, что ничего. Видите ли, тут еще одна штуковина смущает нас: кассирша почему-то не сдала в положенный срок выручку. Факт тоже подозрительный. Поэтому кассирша пока останется в кэпэзэ, а вы примете ее детей. Дома у нее никого нет.

— Как? — уставился на милиционера Валериан Иванович. — Да куда она денется? Что ее держать-то? Двое ж детей… Можно ж…

Начальник милиции поморщился:

— Ну, это не вашего ума дело. Мы сами с усами. — И, смягчаясь тоном и лицом, отвел глаза. — Не все вам равно, сто или сто две единицы будут здесь шаромыжничать?

— За последнее время участились хищения казны на предприятиях горкомхоза, — заметил молчавший до этого милиционер, — может быть, тут одна цепочка…

Но Валериан Иванович не расслышал его и про себя повторял:

«Не все ли равно? Далеко не все равно», — хотел возразить начальнику милиции Валериан Иванович, но тот уже надевал шапку и с нетерпеливой досадой поглядывал на замешкавшегося спутника. Покачал головой Валериан Иванович и подавил вздох, поняв, что возражения его бесполезны.

— Когда прийти?

— Сегодня уже поздно.

— Значит, завтра. Всего хорошего, — холодно кивнул головой Валериан Иванович и, барабаня по столу, в раздумчивости твердил: — Я приму детей… Я приму детей… Две единицы… Чертовщина какая-то!..

В детдоме гул и прибойный рокот. Валериан Иванович прислушался и похлопал себя, как женщина, по бедрам: «Ах, сукины сыны! Веселятся!..»

По детдому волнами каталась, хлестала бурная жизнь. В раздевалке шла игра в чехарду. Где-то и кому-то истово драли чичер-бачер за непотребное поведение. В красном уголке девчонки, шушукаясь, округляя глаза, судачили о происшествии и сшивали красные полотна. Ребята разводили зубной порошок, готовились писать лозунги к Первому мая. Они подрисовывали себе усы, представляя из себя разных типов, смешили девчонок, смеялись сами.

Детдом вошел в нормальную колею, жильцы его будто забыли даже и о Гошке Воробьеве и его похоронах.

Скоро ужин. У ребят будет хороший аппетит. Они подотощали за последние дни. Нынче смолотят все, что им дадут, смолотят с шугками и прибаутками. Ребята, ребята — веселый народ. А завтра придут сюда еще ребята-новички. Валериан Иванович закинул крючок на двери — не хотелось ему сегодня выходить из своей комнаты и видеть ребят. Он грузно ходил от окна к двери, от двери к окну, и тяжелела его голова от дум и безысходной обиды. И первый раз одолело его желание бросить все, уйти куда-нибудь, уехать, забыть эту работу на износ, этих безалаберных и жестоких в беспечности своей ребятишек. Да куда уйдешь-то? На кого их кинешь?.. В дверь робко поскреблись.

— Меня нет дома! — резко и громко бросил Валериан Иванович.

Две или три девчонки зашушукались в коридоре и на цыпочках удалились от двери. И оттого, что это были девчонки, Валериан Иванович подумал, что у них какое-нибудь свое деликатное дело к нему, а он вот рыкнул на них, и вернуть ему захотелось этих девчонок. Но он пересилил себя…

Глава 3

После двенадцати детдом начал утихать. В третьей комнате, правда, еще хихикали: Паралитик рассказывал похабные истории и анекдоты. Анекдоты он перевирал, оборачивал их какой-то не смешной изнанкой и любой рассказ свой пересаливал хрушкой, несъедобной солью.

Ему не верили, над рассказами его не смеялись, но слушали. Была в них для ребят, видно, какая-то нечистая запретная притягательность.

Валериан Иванович громко постучал в дверь третьей комнаты. Притихли там.

В четвертой комнате спокойно. Мимо Валериана Ивановича промчался полусонный Женя Шорников по своим делам.

В двенадцать тридцать проснется Малышок-Косоротик и пойдет по комнате, по коридору с открытыми глазами, и, если его не остановить, он полезет на подоконник и нигде не соскользнет. Дети шарахаются от него, боясь колдовства, которое, как им кажется, заключено в мальчишке. А он идет, улыбается, идет, улыбается и все старается залезть куда-то выше, дальше.

Лунатик. Ребятам кажется, что он хочет добраться до луны. Чем манит, притягивает к себе холодная, нежилая планета Малышка? — недоумевают ребята. Что там такое заключено в ней, какое волшебство?

Малышок спит. Ему спать еще пятнадцать минут. В комнате чешуится рябь от бледной ночи и еще более бледной луны, чуть пропечатавшейся в небе.

Малышок улыбается, откинувшись на подушке, вздрагивают его полузакрытые веки, и пальцы рук вздрагивают. От обычного сна он переходит в другой, лишь ему ведомый сон. Кто знает, может быть, в этом, другом сне луна покажется ему матерью? Может быть, приходит она к нему в двенадцать тридцать, подает неслышную руку и ведет за собою? И бредет мальчишка один, только ощущая прикосновение этой легкой и прозрачной, как паутина, руки. И тогда не прогоняй его сон — мальчик очнется, как от обморока, и будет весь остаток ночи плакать, а днем вид у него будет вялый, больной.

Валериан Иванович слышал как-то на войне притчу об одном тихопомешанном. Дом сумасшедших попал под артиллерийский обстрел, и больные разбежались кто куда. Неподалеку от одного больного разорвался снаряд, он внезапно очнулся и сказал, оглядевшись вокруг: «Ой, как неинтересно!» Оказывается, внутри повернутой души больного существовал совсем иной мир, сдвинутый в тишину, добрый, с райскими лесами, птицами, музыкой, красивыми женщинами.

— Анатолий! — вполголоса окликнул Валериан Иванович, наклонившись над Толей Мазовым. — Через пятнадцать минут тихо разбуди Малышка, своди умыться и уложи его обратно. Ну, ты знаешь, как это делается.

Репнин надевает шапку, пальто, выходит на улицу. Крахмалом похрустывает под валенками снег, схваченный ночной стынью. Лес низким черным забором разделил заснеженную землю и бледное в промоинах небо.

Поздние эти прогулки — самая дорогая отрада Валериана Ивановича.

Город редко и сонно помаргивает огоньками, маленький, деревянный город, а он идет, идет мимо него, и думы его выравниваются, освобождаясь от дневных сует и передряг, и сам он успокаивается, обретает душевный покой. Правда, и покой его был не очень-то покойным. Он все равно не может отделаться от мыслей о детдоме, о ребятишках, что остались там, дома, и спят себе посапывают. Иной раз слабым проблеском памяти выхватит что-либо из прошлого, и дивуется он сам себе: «Неужто и у меня детство было? Смешно!» А ведь было, было. Только так его уже забаррикадировало потом, что ничего путного и не припоминается. Жизнь получилась длинной, доверху наполненной событиями, и такими событиями, которые, как гранитная осыпь, завалили все. Память не сберегла детства. Как жаль! Как жаль! Он бы сравнивал его с детством своих ребят и, может быть, лучше понял бы их.

Отчетливо помнились годы ученья, студенческая труппа, огни Царского Села и театр. Он очень любил Александринку, любил оперы «Трубадур» и «Аида», «Иван Сусанин» и «Борис Годунов». Почему-то больше всего потрясал его «Демон», а в «Демоне» — хор «Ноченька».

Он как-то приобрел уже здесь, в Краесветске, пластинку, взял у ребят патефон и весь вечер сидел, запершись на крючок, заводил хор «Ноченька» и никого к себе не пускал. И тогда, в тот вечер, вытирая глаза платком, он вдруг почувствовал, что стариком успел сделаться не по летам, а душою старым, и еще понял, что сладкая грусть воспоминаний очищает человека и счастлив тот, кому есть что вспомнить хорошее.

Его хороших воспоминаний достало лишь на один вечер, и он вернул ребятам патефон вместе со своею пластинкой и вскорости обнаружил черные осколки этой пластинки за дровяным сараем, куда выносили мусор из дома.

Ребята разбили «Ноченьку».

Ему нечего было б делать на этом свете, не о чем вспомнить, если б он вдругорядь не родился на свет.

Посодействовал ему в этом комиссаристого вида следователь в кожаной куртке. Молодой, напористый, правый в словах, деяньях и убеждениях своих.

Вместе со многими белыми офицерами отпущенный после гражданской войны на все четыре стороны, Репнин болтался по Сибири, пробавляясь случайной работой. Одно время работал даже в иркутском театре хормейстером и чуть было там не женился. Но в годы нэпа бывшее офицерье и прочие недобитки прошлого начали поднимать головы, тайком потекли за границу. Тем офицерам, что не убежали, надо было пройти строгую проверку.

Веди себя посмирней на проверке Репнин, может быть, и не попал бы он в ссылку, но он орал на молоденького следователя, который с подковыром интересовался, почему это он остался здесь и не уехал за границу? Какие такие дела его тут задержали?

«Моя земля здесь! — указал себе пальцем под ноги Репнин. — За границу мне ехать незачем и не к кому. А если вас не устраивает мое общество, катитесь ко всем чертям!..»

«Твоей земли тут нет, контра! — хряпнул кулаком по столу следователь. — Твоя земля тама! — махнул он себе за спину: — И ты ее усвоишь!..»

Он так и сказал: не «освоишь», а «усвоишь». В этой маленькой замене слов оказался большой резон и свой смысл.

Репнин «усвоил». В этом новом, далеком городке он знает любой барак, любую улочку со своей недолгой, но особенной историей и помнит прожитые здесь дни в едином сплаве, а не по отдельности.

Люди, съехавшиеся сюда, распределялись по землячеству. Сообща легче было жить и работать. Они строили. Строили быстро, строили как попало, строили ордой, подгоняемые зимой, стужей и цингой. Поэтому в скородельных каркасных бараках зимою начали проваливаться в тартарары печи. «Отдавала» мерзлота. Весною не только печи, но и сами бараки загуляли, поэтому следующие дома уже ставили на сваи, вытаивая для них дыры паром и горячей водой. До всего доходили своим умом люди, вырабатывая нелегкий опыт заполярных строителей.

Первые бараки были особенно скособочены, изверчены. Потом шли дома и бараки-смесь, под номерами — первый, второй, третий, двухэтажные, из бревен, на сваях, с внутренней лестницей. Такие бараки стояли прочнее, и вид у них был бравый.

Магазины тоже назывались по-разному и без лукавства: где кто отоваривался по карточкам, когда они еще были, такое название и получилось. Не изменилось лишь название у первого магазина, он так и звался — «Первый». Когда-то он был единственным и в нем отоваривались все без разбора.

Самый знаменитый барак в городе был номер десять, или «Десятая деревня». Знаменит он прежде всего тем, что из двухэтажного постепенно превратился в трехэтажный. Кто-то додумался на чердаке барака приколотить к слегам и поперечинам второй слой досок, набил меж них опилок, прорезал в крыше окно, огородился, и получилась комната с печкой.

Не успели власти опомниться и принять меры, как весь чердак барака был уже в окнах, в комнатах, и с двух сторон к нему, точно на корабль, сооружены сходни. Обитатели «Десятой деревни» делали нарты, сооружали мебель, подшивали валенки, выделывали шкурки, крали у соседей дрова, играли в карты, пили, дебоширили, дрались, резались, варили самогон (говорят, даже из опилок!), подделывали справки (говорят, даже паспорта!), пели песни и плясали так, что из засыпных стен барака облаком клубились опилки. В бараке часто случались пожары, обыски и разного рода тревоги. Милиционеры заглядывать туда в ночное время боялись и даже днем поодиночке в него не заходили.

От тяжести «Десятая деревня» просела, расползлась. Ее подперли со всех сторон бревнами. Окна в бараке вывалились наружу, ушли вбок, и весь он был как пьяный. «Десятую деревню» плотным кольцом окружали поленницы, дровяники, сараи и сараюхи, и оттого много вокруг нее хитроумных закоулков, щелей и переулков.

Ребятишки здесь жили один шпанистее другого, здесь же обитал атаман городской шайки — Слепцов. В народе — Слепец. Вели здесь тайные дела и гулевые бабы. Они залучали моряков с иностранных кораблей к себе и «позорили советскую честь», как однажды сказал на собрании председатель горисполкома.

Город тогда еще лепился на берегу протоки и неглубоко еще врубился в лесотундру. Но лесозаводы и лесобиржа уже выпускали древесину краесветскую продукцию. Репнин складывал в штабеля пиломатериалы, доска к доске, плаха к плахе, брус к брусу, и видел город, дома, раскиданные по буграм, в обход озерин и болот. Болота, мари, озера, багульник, карликовые березки, стелящийся ивняк, голубичник, пушица, огнистая морошка и целые пустоши, захлестнутые травой-кровохлебкой. Кровохлебка эта, с шишечками, похожими на пересохшие капли крови, пятнает низины до самых крутых утренников, а все другие веточки и травинки жмутся к земле и дышат, дышат себе под корень, отогревая для себя кружочек заледенелой глины или мокрого торфа.